近几年,在中国原创图画书领域,“和畅团”这个创作组合(刘畅、赵飞和他们的猫)越来越受人瞩目,他们不断推出令人眼前一亮的作品,也接连荣获各种奖项与赞誉。其中,在2023年同一年先后出版的《捉》和《萝卜大厦》最具代表性,它们都在极简视觉表达方面给人留下极深印象,而各自在不同方向上又有飞跃性的突破。《捉》采用极尽克制的视觉语言,讲述了一个混合写实和想象叙事的寓言故事;而《萝卜大厦》又开创性地加入了大量色彩冲突和复杂的群体叙事结构,演绎出一个更为“厚重”、视野更开阔的生存寓言故事。

在我参与的2023年优秀原创作品的评选和推荐中,我常常不得不在这两部作品之间做出艰难的选择,在通常更需要偏重儿童趣味的评选中,我会优先推荐《捉》,而在更偏重于鼓励小读者思考与讨论的评选中,我会优先推荐《萝卜大厦》。前者的“轻巧”与后者的“厚重”,是它们各自的亮点。我曾写过一篇《钱伯斯们的坚持:儿童阅读推广中“文学性”与“乐趣”的强调》的长文,主要以与孩子们共读《捉》的体验作为核心范例,在这里,我想借对《萝卜大厦》的阅读感受,继续讨论通过深度阅读“劈开冰封内心”的可能。

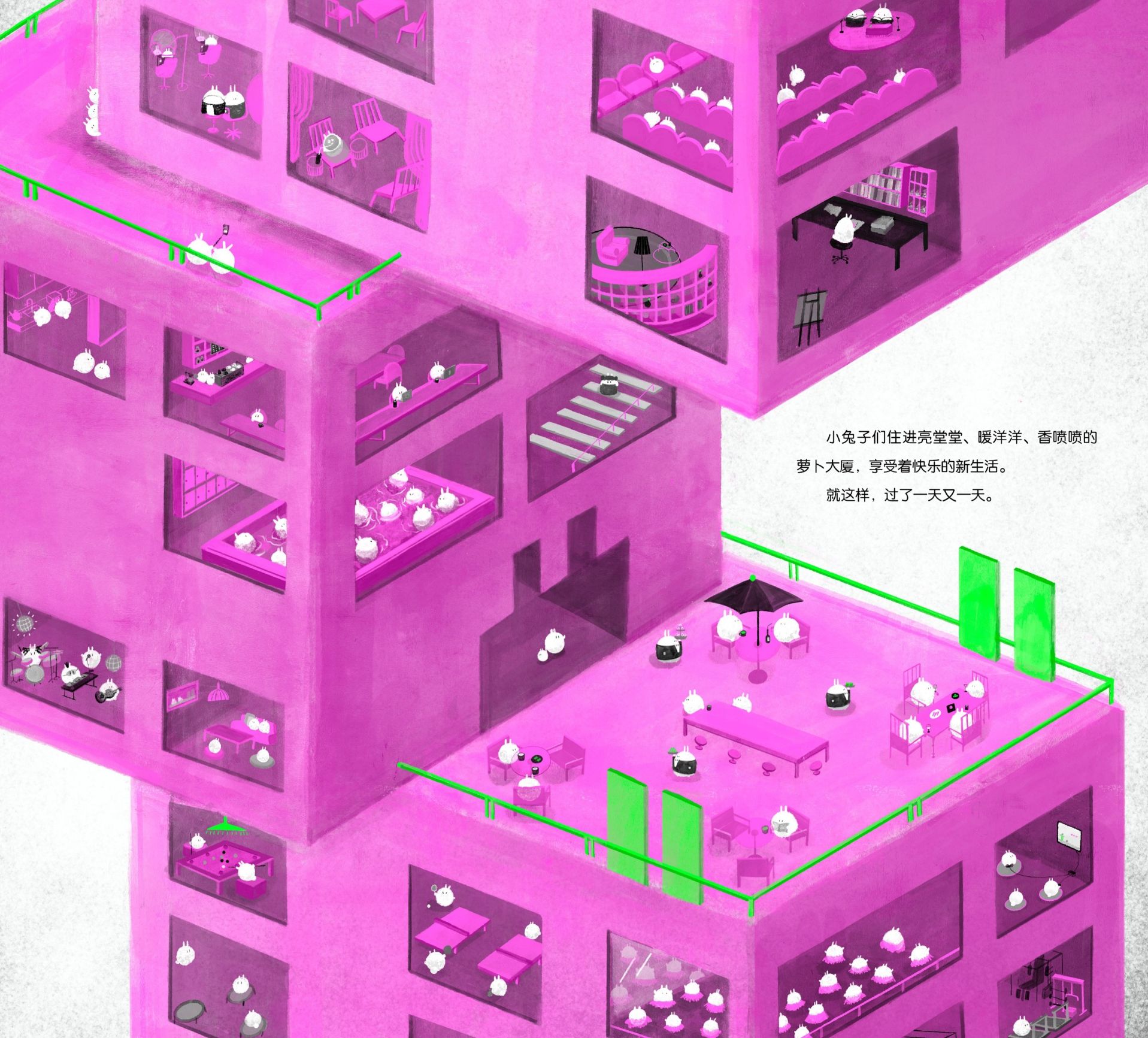

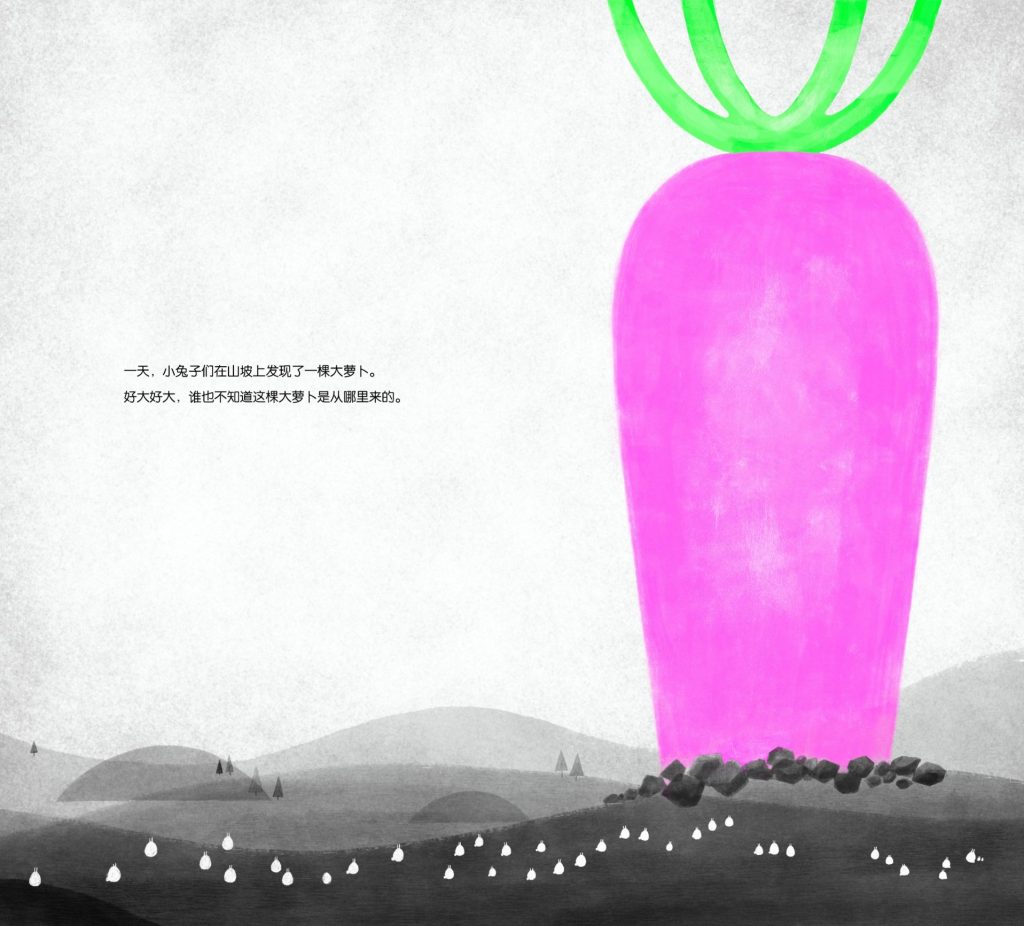

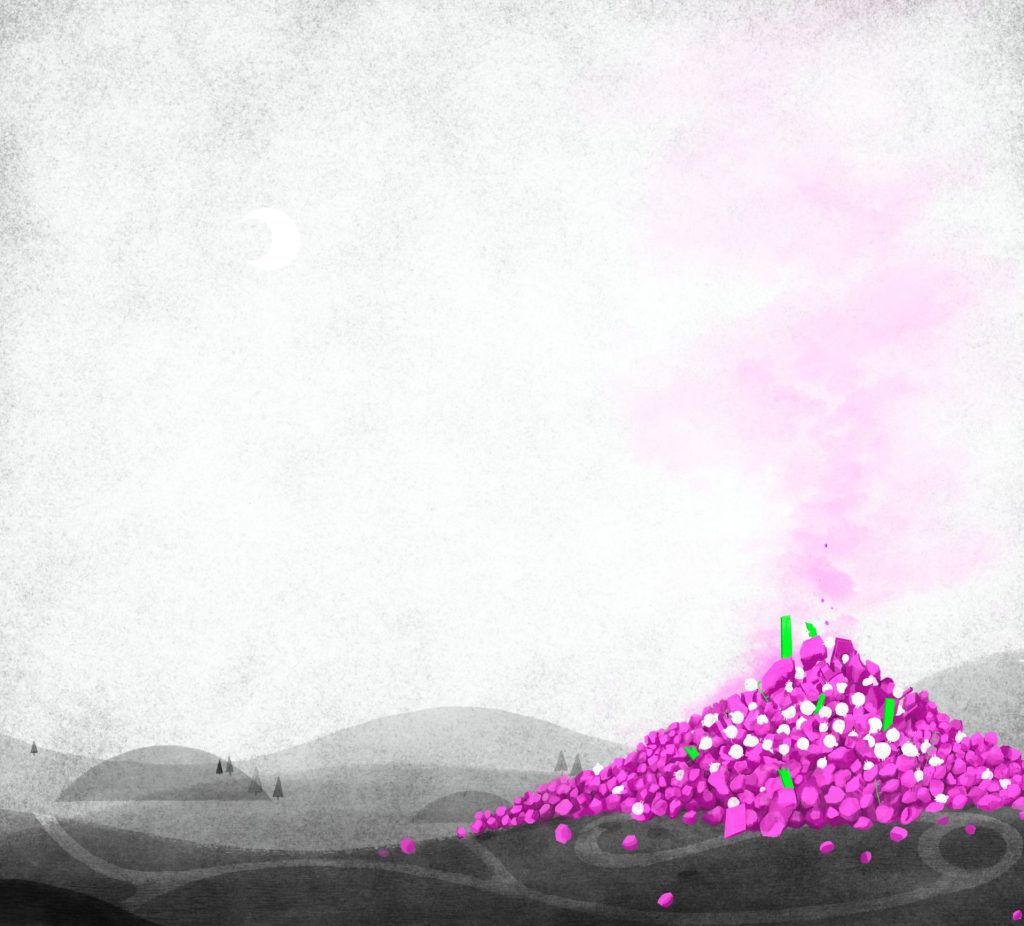

谈到《萝卜大厦》最吸引读者目光的地方,首先离不开它在视觉语言与图像叙事上的大胆尝试与精巧设计。强烈的单色视觉冲击,独特的瘦高型版式设计,书名页奇趣的图像字形,都快速地抓住了观者的眼球,很快就将读者代入到故事中。故事背景设置在一个名为“灰灰国”的草原上,天空和地面都是灰蒙蒙的冷色调,以此烘托出兔子们原本单调阴暗的生活环境。而突然出现的巨大萝卜,被涂以极其鲜亮的粉红色和绿色,在灰暗世界中形成强烈的视觉反差。这一配色方案制造出奇观般的戏剧效果,让读者的目光牢牢被“大萝卜”吸引。整部作品的色彩对比非常大胆:灰黑的底色寓意现实的沉闷,芭比粉的萝卜象征理想和变革的诱惑。当萝卜大厦建成时,整页充满明亮欢乐的暖色调;而当大厦倒塌后,画面又回归灰暗。这种色彩的明暗循环,直观地强化了从理想升腾到现实坠落的情感起伏。

从空间构图与画面节奏来看,绘者也下了一番巧妙功夫。全书大致分为萝卜大厦的建立和崩塌两大部分,而在每个部分内部又细分小的结构单元,形成了层层推进的叙事节奏。在兔子们发现大萝卜时采用了远景构图——小兔子们在山坡上仰望一根巨大无比的萝卜,通过兔子与萝卜体积悬殊的对比,直观传达出萝卜之大与震撼。这种远景图奠定了故事的场景基调,此后的萝卜大厦落成图和废墟图都沿用了相似的景别,强化了故事发展的因果关联。而兔子萝卜特沿Z字形楼梯下楼的画面,巧妙暗示了剧情的急转直下,喻示着即将每下愈况的状态。

在角色呈现上,图像叙事也蕴含了许多细节玄机。比如戴眼镜的“萝卜特”,除了眼镜外,外形与其他兔子几乎没有区别,以保持画面上的群像效果。但作者通过形体细节暗暗区分了角色性格,例如戴蝴蝶结的是爱美的兔小妹,留胡子的则是兔村长。值得注意的是,在萝卜大厦建成后,其他兔子都变得圆滚滚、胖乎乎,唯有萝卜特仍然相对清瘦,这一视觉差异巧妙地传递了群体享乐与个人坚守之间的隐喻。

作为故事核心的萝卜大厦,在空间布局上也富有戏剧性:大厦内部的横切图,如同一座可随意观看的开放式娃娃屋,每间屋子都在展现住户的不同生活状态与个性,这种画面布局既增强了叙事的趣味性,也为后来故事的“瓦解”埋下伏笔。当兔子们肆意地啃咬萝卜材料制成的家具、墙壁与楼板时,不仅使整个大厦变得岌岌可危,更巧妙地隐喻了群体行为对于公共资源的无意识消耗与破坏。

《萝卜大厦》在图画书视觉语言上的精心设计,在和畅团撰写的《创作手记》中还有更多精彩的分享。不过,真正令它区别于大多数儿童图画书,并且拥有持续讨论价值的,是创作者在作品中贯穿始终的丰富“隐喻”运用。和畅团坦言,创作灵感源自对现代建筑设计与居民真实生活之间冲突的观察,而萝卜大厦便是他们以隐喻手法对于这种“理想与现实”关系的深入思考。书中的小兔子们代表了功利的现实主义者,他们毫不犹豫地享受眼前的福利,而主角萝卜特则是理想主义者的象征,他企图以理性的设计与规则约束群体行为。作者在创作中刻意采用“不偏不倚”的叙述姿态,并未强行指明哪种做法是对是错,而是将选择的难题交给了读者。这种开放性的叙述策略,让作品充满了哲学思辨趣味,使其不仅能够吸引小孩子,也为大孩子和成年读者提供了严肃思考与讨论的空间。

事实上,《萝卜大厦》出版后确实也引发了一些讨论,其中最明显的质疑来自于其结尾是否过于“暗黑”——萝卜大厦最终倒塌,兔子们又回到了起点,有人认为这样的结局对小读者来说未免过于“残酷”。然而,我认为,这正是值得正面讨论的地方。它触及了图画书在表现现实状态与理想状态之间的微妙边界问题。表面上看,这本书的视觉趣味与叙述风格显然能让幼儿便可轻松入手,但留下的却是一个开放性的结尾,需要更高年龄的读者去思考与品味。换句话说,随着读者的阅读经验和生活阅历的不断增长,他们很可能会读到完全不同的“萝卜大厦”。

从创作者的角度看,他们将隐喻聚焦于“理想与现实的关系”,并大胆保留了理想破灭后“遗憾”的情感体验。但这仍然可能只是部分的解读视角。就我的阅读体验而言,《萝卜大厦》让我忍不住联想到经典儿童小说《兔子共和国》(又译《沃特希普荒原》),虽然两者在形式和规模上差异巨大,但都在讲述一群兔子集体的生存努力,都涉及到在追寻“理想家园”时所面临的复杂难解的现实问题。在《兔子共和国》中,兔子们寻找的是一个“能活下去”的地方;而在《萝卜大厦》中,兔子们面对的是“突然拥有”的处境。前者是逃离死神,后者是迎接礼物——这是两种极端的生存局面。尽管故事情节与风格迥异,但都触及了乌托邦的脆弱性,以及理想主义与现实主义之间难以调和的张力。同时,两部作品也共同突出了讲故事本身的意义——故事成为文化传承的工具,也成为读者反思自身所处现实的媒介。

在这里,我想再次引用艾登·钱伯斯在《书之蜜语》中对深度儿童阅读的期待。他将有深度的阅读比喻成一把“劈开内心冰封大海的利斧”,强调阅读不仅是接收信息,更是穿越心理与情感的多重“时空扭曲”的旅程。《萝卜大厦》正是一部非常适合用来进行这种深度探索的作品。它并没有为读者设定好答案,而是留下足够的“叙述缝隙”,供有能力、有热情的成人阅读引导者带领孩子一同深入探寻。

如果我们回到最初的问题:图画书中的隐喻到底可以走多远?我的答案是:可以走得非常远,远到触及对人类自身社会行为与集体心理的深入反思。比如,这座芭比粉的萝卜大厦,或许正隐喻着我们共有的家园——地球。人类如同那些小兔子,面对着丰富资源带来的喜悦,也伴随着无休止的争夺与无节制的消耗;而地球本身便如同那颗巨大萝卜,最初给予我们惊喜与恩赐,最后却可能因为集体的贪婪与无知而走向崩塌……

幸好,“萝卜大厦变成了一个故事。一个被讲了一遍又一遍的故事……”,因为故事的力量,让我们有幸看到(你需要在收尾的画面中仔细观察才能看到),在灰蒙蒙的草原上,还有小兔子在用石头搭建起萝卜大厦的模型。

有孩子,有故事,还有用心给孩子讲故事的故事人,就总有希望。

阿甲 写于2025年6月25日北京