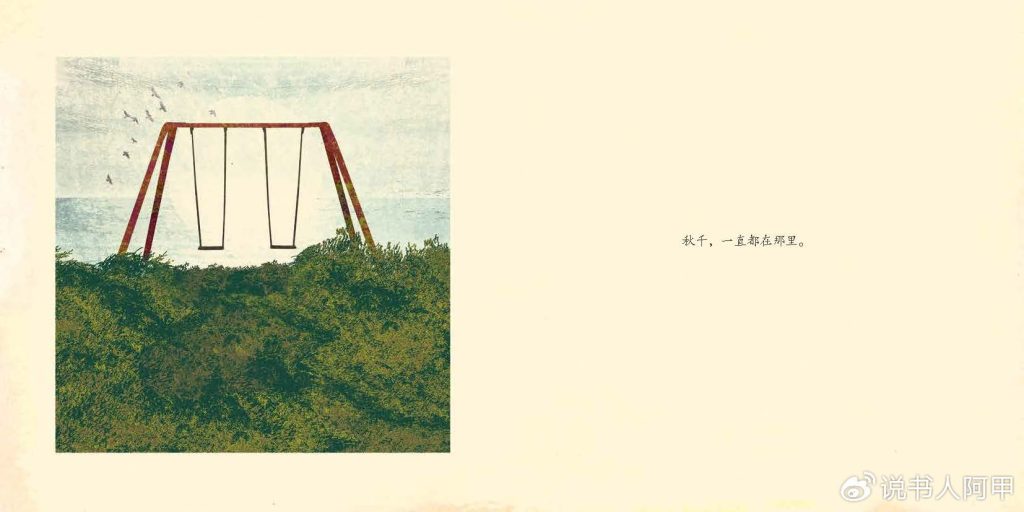

秋千,一直都在那里。

它面朝大海,邀请每个人坐上去。

……

秋千还在那里。

它面朝大海,邀请每个人坐上去。

这是开始的地方

……

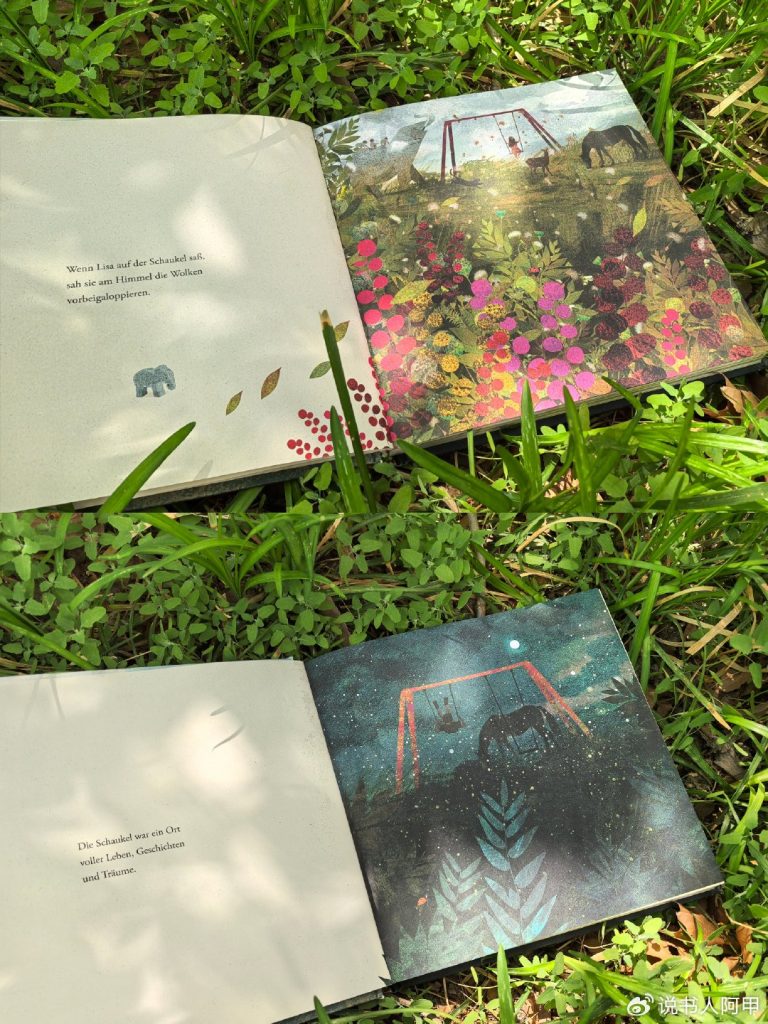

这是德国图画书艺术家布丽塔·泰肯特鲁普(Britta Teckentrup)自写自画的《秋千》的开头和结尾,仿佛海滩上的潮起潮落,起也是落,落也是起;又仿佛一个时间的循环,始也是终,终也是始……

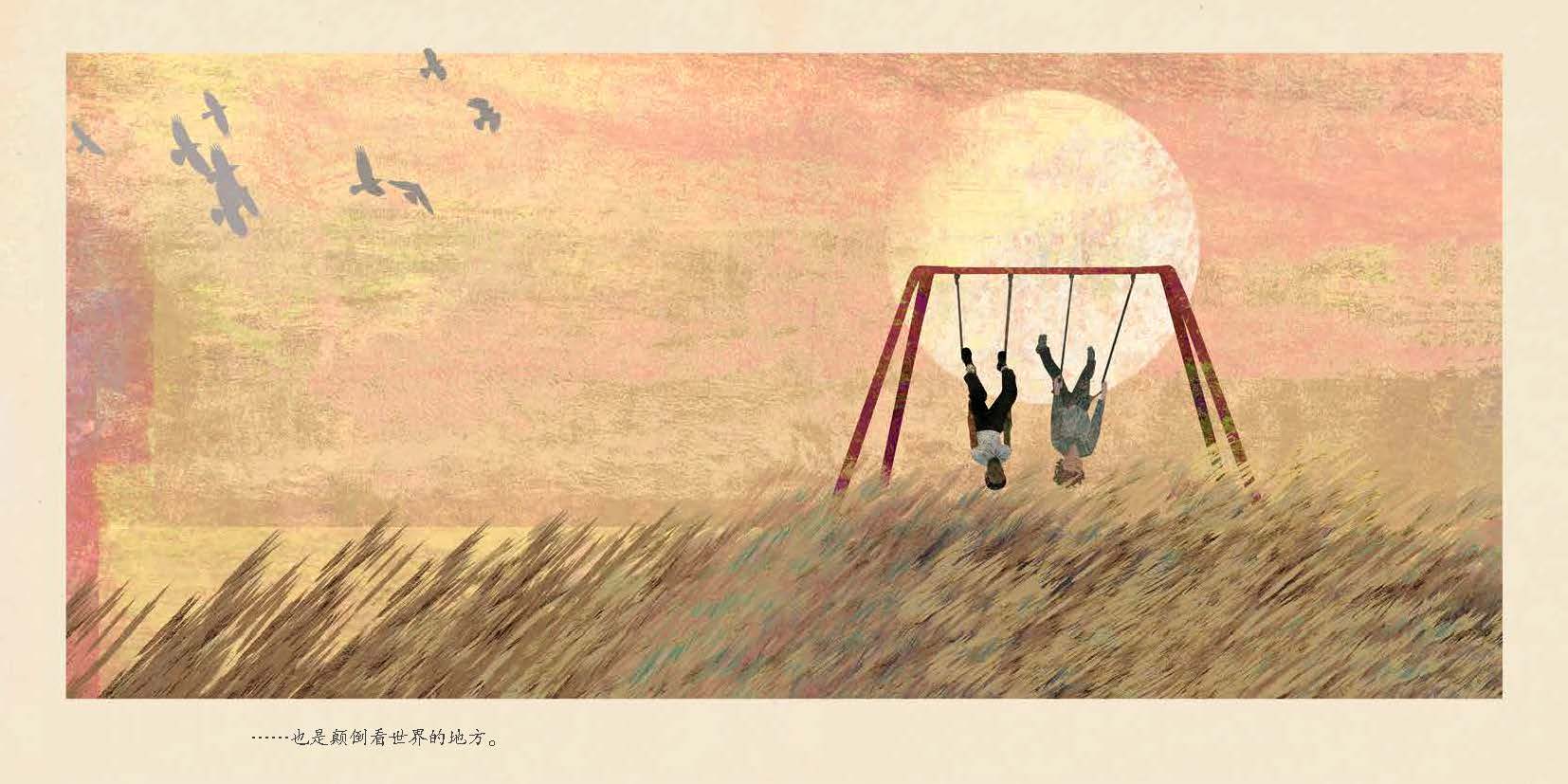

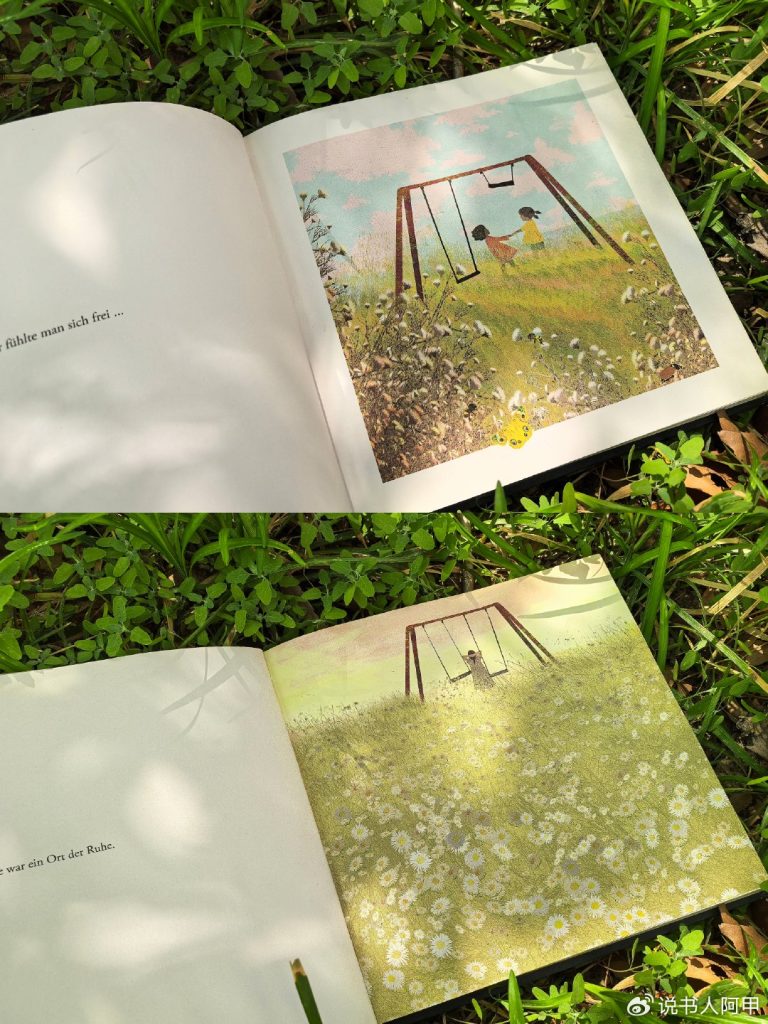

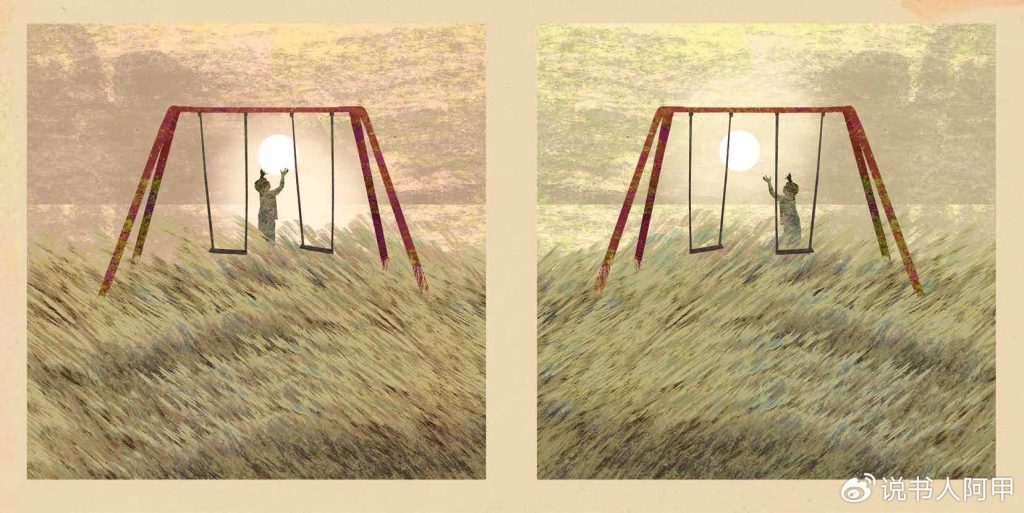

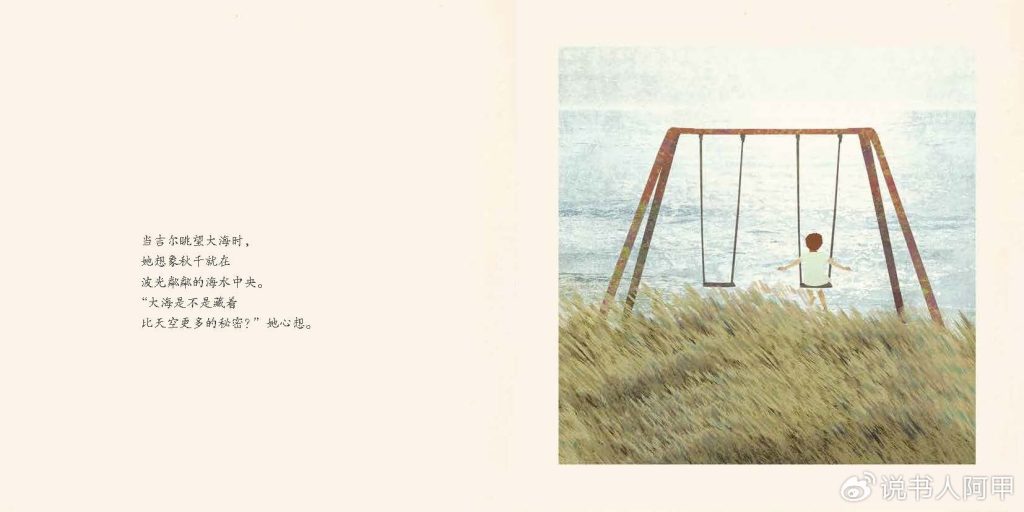

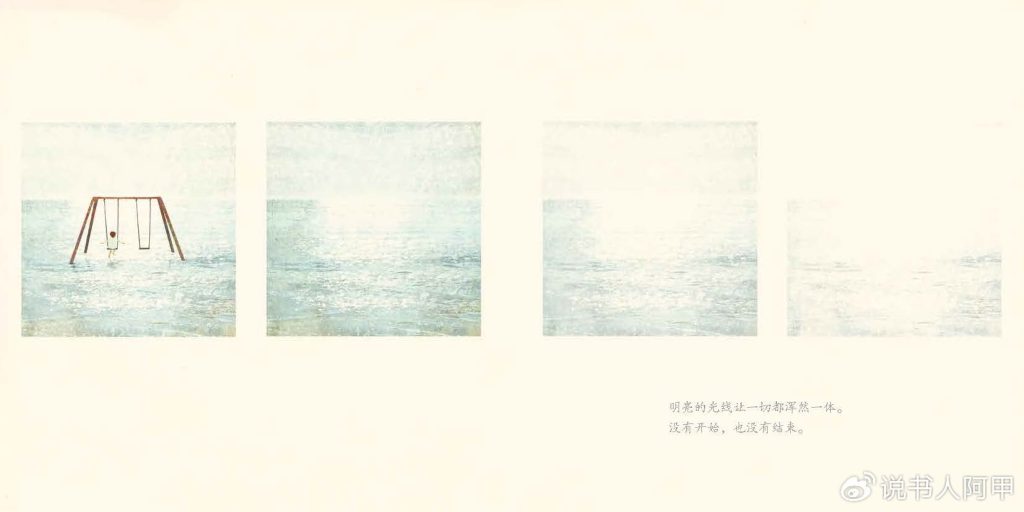

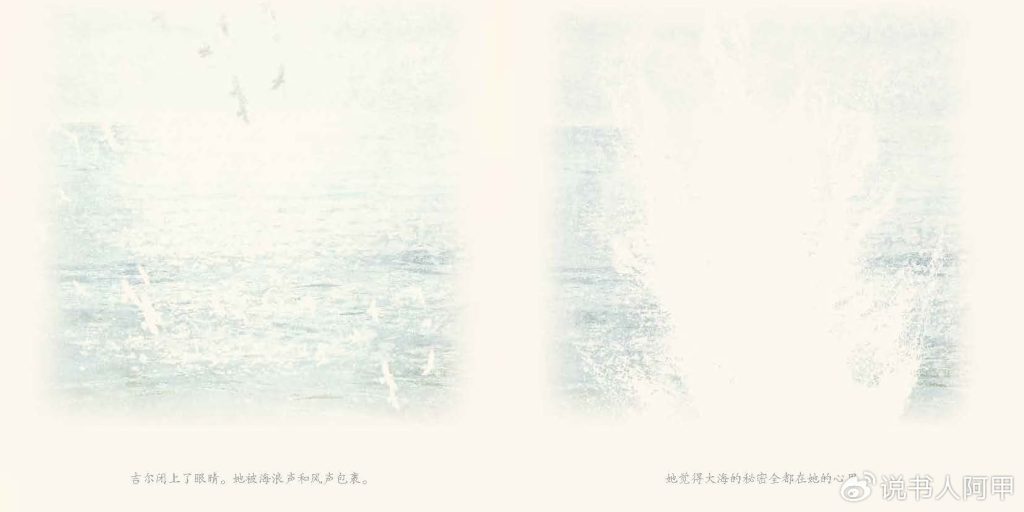

这本图画书长达160页,远远超出了通常“儿童图画书”的篇幅,方形的小尺寸开本,摊开来成为舒展的长方形;对开页时而文图各半,时而整幅无字图画撑满,时而文字如音符点缀,时而画面缩小以留出旁边或上下的空白,时而切分成规则或不规则的小幅图,节奏加快,而图像化的文字也跟着荡起来……诗画一般的版面构图,透着沉静的凝思,又在不断变化中暗藏着轻柔、温暖的跃动。轻轻地翻,静静地读,仿佛能听到令人心安的海浪声,或是一段感觉熟悉又似有似无的乐曲。

翻译一本书,可能最大的收获是能作为特殊的读者非常深入地扎进作者努力营造的情境中,因为在转换语言之前,作为译者的“读者”需要通过反复阅读,尽可能充分感受并理解作品的趣味。而细读这本《秋千》的感受是相当微妙的,它在某种程度上很让我“分心”,我时常从图文叙事的线索中游离出来,不知不觉产生了一些相当发散的联想。

比如,我会忍不住想起海边闻到的味道,这对我而言并不出奇,因为我出生在海边,但人生大部分时间都生活在内陆,所以每当我有机会去到海边溜达,就总忍不住有点贪婪地去闻那种在别人看来的“海腥味”。

但有趣的是,我居然会想起德国舞蹈艺术家皮娜·鲍什的现代舞,那是十几年前在北京的天桥剧场看到的,那种优雅和力量,还有难以言说的感觉,给我留下很深的印象。我想,可能是因为我读到过布丽塔的一个访谈,她就在皮娜·鲍什所在的德国乌珀塔尔长大,她说:“皮娜·鲍什和周围丰富的自然环境对我的作品产生了很大影响。”的确,那种通过艺术活动尝试挖掘深刻的情感,探索复杂而迷人的人类关系,在皮娜的舞蹈和布丽塔的图画书中,我们都能感受到。

我还莫名地想起曾经带女儿去看一出《肖邦》音乐剧的往事,我们当时都很喜欢剧中的各种乐曲选段,感觉非常熟悉,但唯独有两段合唱歌曲似乎特别新鲜,无法判断是肖邦的哪两首曲子。于是,在强烈好奇心的驱使下,我试着发邮件给完全不认识的、当时在舞台上演奏钢琴的年轻音乐家求助,然后颇为意外地收到了热情洋溢的回信,原来她恰好负责音乐剧的编曲,而那两首的确相当“生僻”的乐曲实际上出自波兰民歌——我后来反复听了很多遍,至今还能记得其中一首的主旋律……

也许我已经跑题太远,但我真正想说的是,记忆真的是一种有点“莫名其妙”的东西,我们总是想“选择”记忆,实际上也很努力在选择,但记忆好像有它自己的生命和意志,有时好像反过来“选择”了我们。

在Goodreads.com书评网站上,一位读者评价《秋千》: “又一本让我想哭的童书,感动得想哭的那种”。虽然这本书并不是为这位读者定制的,但还是戳到其泪点,我想,也是“莫名其妙”地唤起了某些记忆吧。

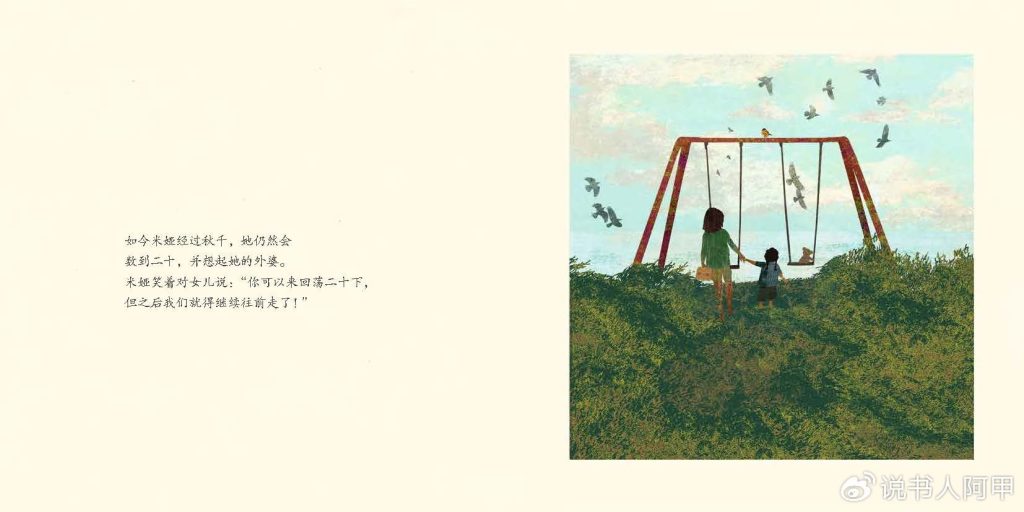

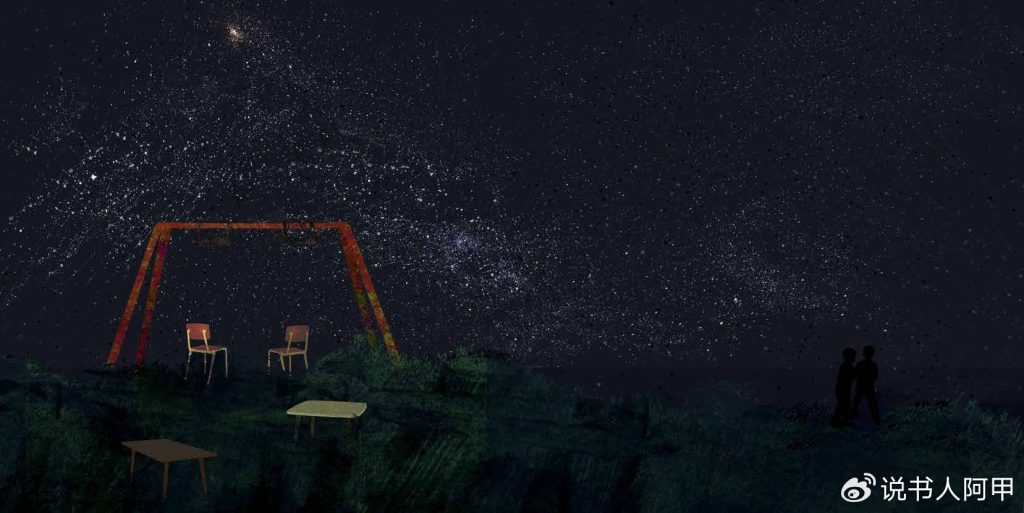

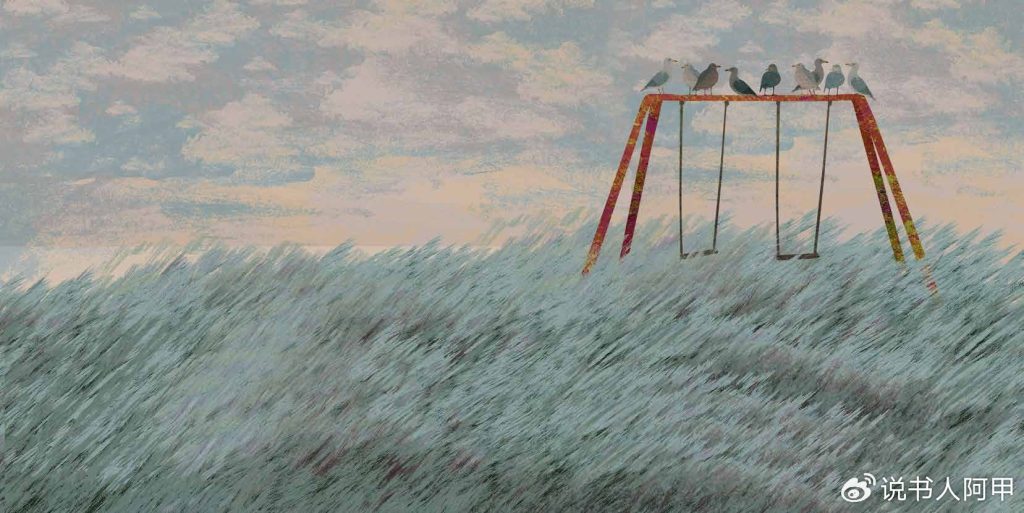

这其实是布丽塔为自己定制的书。在一次访谈中,她回忆道,创作《秋千》的灵感最初源于她童年时代在祖母花园中的秋千。在那里,她度过了许多无忧无虑的时光,而这些经历成了她思考生命流转、情感变迁和记忆保存的起点。长大以后,每当她回到家乡,经过儿时常去的游乐场,那些废弃的秋千,仿佛承载着岁月的痕迹与沉淀的记忆。对她而言,秋千不仅是物理空间中的存在,更像是情感和记忆的容器,见证了时光的流逝与人生的变迁。尤其是那些荒废的秋千,显得特别神秘、孤独,却又充满了生命的潜力。

在设计《秋千》的叙事结构时,布丽塔选择了非线性的方式,给故事带来了独特的流动性。与传统线性推进的叙事方式不同,《秋千》采用了交替的角色和场景,打破了时间和事件的顺序,创造了一种更为自由的表达方式。故事中的每个角色与秋千的相遇,都没有严格的时间顺序,而是通过秋千作为一个连接点,连接了各个生命阶段的故事。

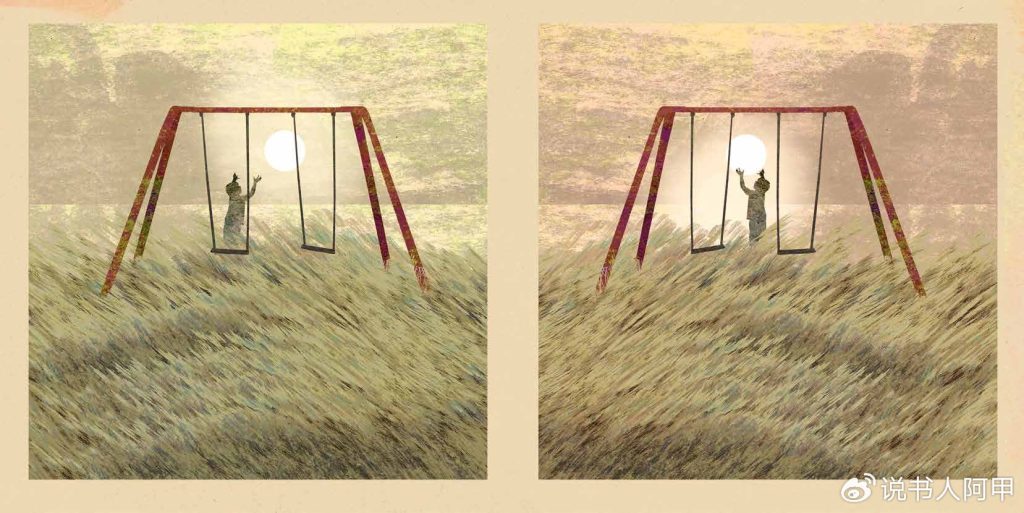

这种结构的选择与秋千本身的喻像不谋而合:秋千的摇摆代表了生活中的波动与不确定性,时间与情感在不断往复中流动。正是这种“摇摆”的节奏,让整本书显得既自由又富有层次感。

那么,在秋千的摇摆中,到底承载了怎样的记忆呢?

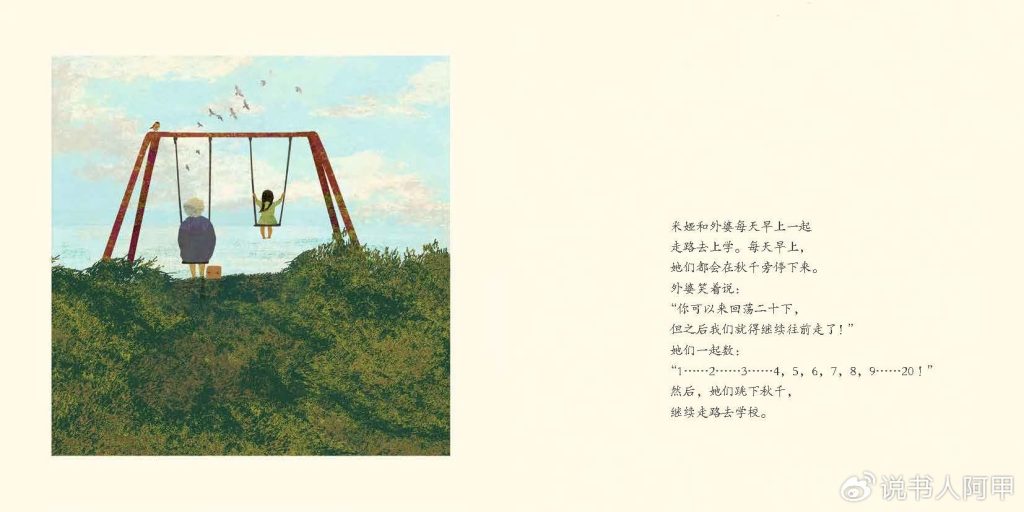

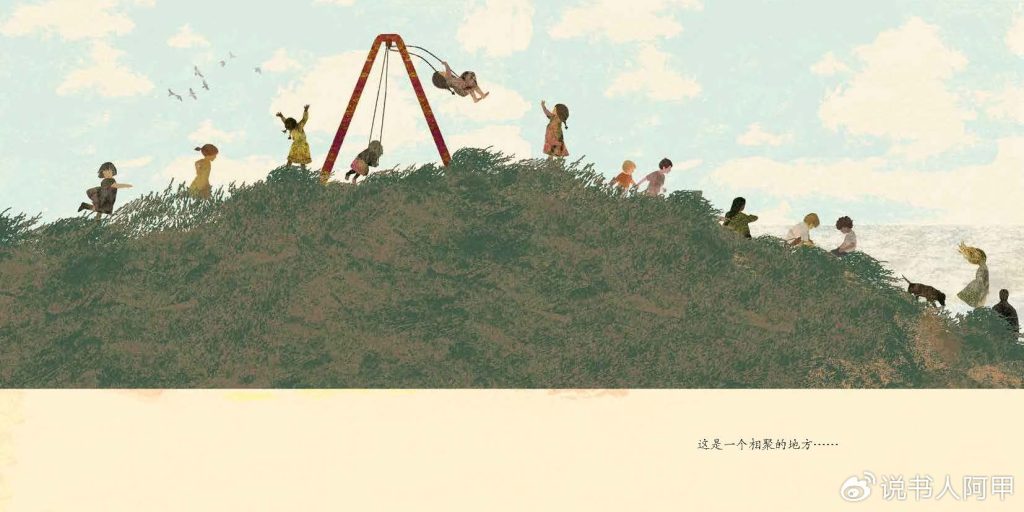

作为给儿童的图画书,最直接可见的是孩子和荡秋千的游戏,有一个人玩,两个人玩,多人玩,有乐在当下的,有沉醉于想象的,还有秋千旁的聚会与倾谈。随着岁月流逝,场景变换,秋千开始了自由发散的连接之旅,从孩童之间的友情,兄弟姊妹之间的手足之情,延伸到父母子女与隔代的亲情,从一位老人对妻子的回忆延伸到爱情。

恰如秋千会荡起也会回落,人生自然有失落之时。“失落”可能是让这本书颇为迷人的主题之一,因为秋千不仅见证了欢乐,也承载了悲伤。在某些时候,秋千空空如也,周围的自然景色充满了寂寞和空旷感。悲伤会光顾秋千,但它终将离去,象征着失落的情感虽然短暂,却无法永远停留。

布丽塔似乎刻意让这本书的叙事结构显得“散漫”,其实是通过不同的页面布局和插图的变换,巧妙地模仿了秋千的运动和时间的流逝,喻像生命的无常与流转。我在反复阅读之后,依稀找到了一条整体的线索,感觉艺术家是在通过秋千这一意象,探讨 “回忆与失落、重拾与重构”的主题。

比如,米娅与外婆的日常相伴,年长者对已故妻子的怀念,彼得想要向父亲乃至世人展示自己的能力……那是回忆的部分。而每当秋千停下,往往象征着时间的停滞与人际关系的割裂,那是一种失落,并不沉重,隐隐有一点温柔的哀愁。最让人感动的部分,是一阵空白之后的重拾与重构,比如,游历世间且证明了自己的彼得,又带着儿子“回到一切开始的地方”。当秋千被暴风雨摧毁,曾在此找到慰藉的人们齐心协力将它修复,象征着情感和记忆的重建。无论是对亲情的再度珍惜,还是对失落的再次拾起,秋千成了人们情感重建的见证者。它不仅是过去的回忆,也是未来的希望。

当然,对于如此“散漫”的一本书,每个人都可能会读到不同的故事,其中的某些片段和画面或许能勾起完全意想不到的回忆。布丽塔保持着这种开放性。有人问她,这本书里有没有她自己最喜欢的故事、最喜爱的画面?她说,也许是彼得及其相关的故事,也许是秋千立在海里的画面?但她自己特别喜欢的插画是“秋千是分享秘密的地方”,或者“在十一月的某些日子里,大海好像完全消失了”的画面——可能又与她自己的某种回忆相关联。

而我呢,我最喜欢“当吉尔眺望大海时”之后连续四幅对开页的画面,“大海是不是藏着比天空更多的秘密?”——这对于从小就喜欢以某种方式发呆的人来说,绝对是无法抵挡的追问。你再看接下来的两幅对开页画面——布丽塔通过柔和的色调和巧妙的光线呈现,创造出了一种印象派绘画般的效果,立在海水中的秋千完美呈现了白日梦的状态,随着色彩的渐变,连文字也融入到画面中,然后在继续翻页的过程中,读者会感觉自己融入到波光粼粼的大海中!

《秋千》的确不是一般意义的“儿童图画书”,当然也不是为某些人群定制的,但每一位读者,孩子或大人,都能从书中读到自己的故事,勾连出属于自己的私密回忆。从某种程度上说,生命就是由一串串记忆构成的,被我们选择的记忆,或选择让我们重述的记忆,包括我们赖以重述的方式。

充满诗意和哲理且美轮美奂的《秋千》,正是这样一种精妙的重述尝试,有可能唤起每个人的共鸣,在当下与过去连接,在未来与当下连接,颇适合作为一份珍贵的礼物,送给未来的“自己”。

书中的秋千,作为一个永恒的象征,广泛地连接着时空,让每一位读者都能在其中镜像到自己的人生节点。这是一种美丽的连接方式,可以看作对回忆、失落与重构的深刻反思,值得我们在当下与未来的不同节点时时观测与回顾。

确实,人生无常。但恰因无常,而格外美丽。不是么?

阿甲 写于2025年4月30日 北京