1993年,当《荒园狐精》(《宝儿》的前身)成为首部获得布拉迪斯拉发国际插图双年奖(BIB)金苹果奖的中国图画书时,许多中国人自己都不敢相信,甚至有人怀疑:如此高水准的童书插画作品,会不会是日本人创作的?

的确,那时国内原创图画书还处于蹒跚学步阶段,即使是这么优秀的作品,当时也只能印一千册,而且大部分是作为赠书使用的,图画书市场和读者还没有准备好。我有幸在一位收藏家那里拜读了1991年出版的那一千册中的一本,颇为感叹与那个年代不太匹配的绚丽和精致,但也留意到传统连环画对图文叙事产生的影响。

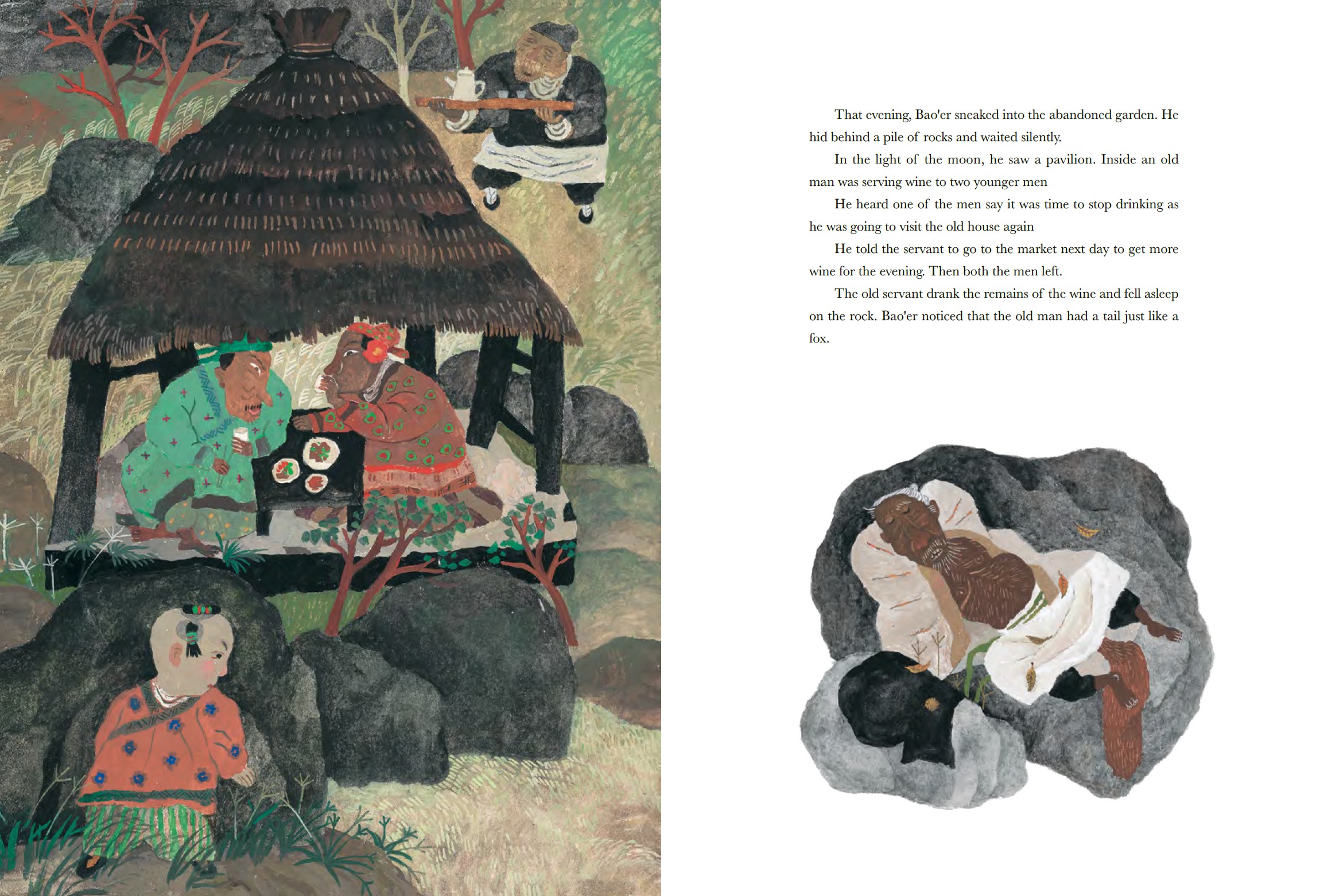

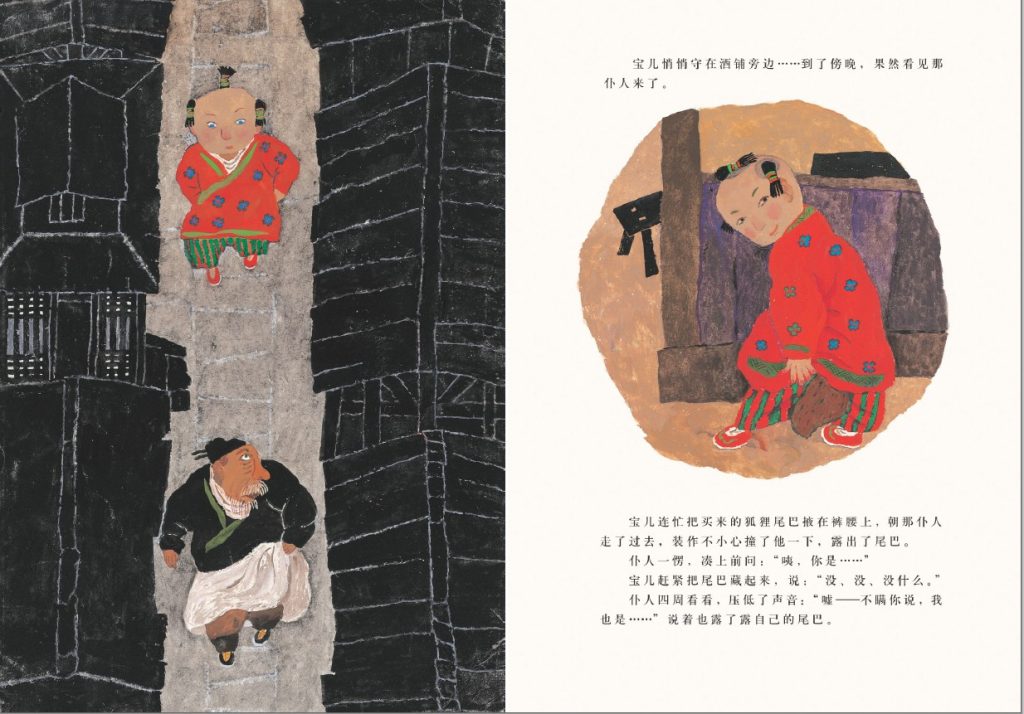

我们知道,连环画是一幅画配一部分文字的,画面通常取中景,画框的大小固定,而且通常是画框在上、文字在下。最初版本的《荒园狐精》打破了画框的界限,对开页的左页是无框的满幅画,右页是周边留白的特写,相关文字放在右页的上方,但仍然分成两部分,分别用箭头指示文字归属于左页或本页的下图。这可以看作是某种过渡形式的图文叙事。但蔡皋老师很好地适应了这种叙事方式,让叙事的节奏恰好贴合故事发展的需要。

这个故事改编自《聊斋》中的《贾儿》,故事中充满了冲突,情节跌宕起伏,这意味着会连环出现问题与解决问题的方式。比如孩子发现妈妈出了状况,先有初步的对策;接着,挥刀斩断狐狸尾巴,却又发现困扰还在持续;等到跟踪到荒原发现真相,却要冷静地继续思考对策……情节如此一环扣一环地发展,自然形成了一张一弛的节奏,很适合用上述的图文叙事方式表现。

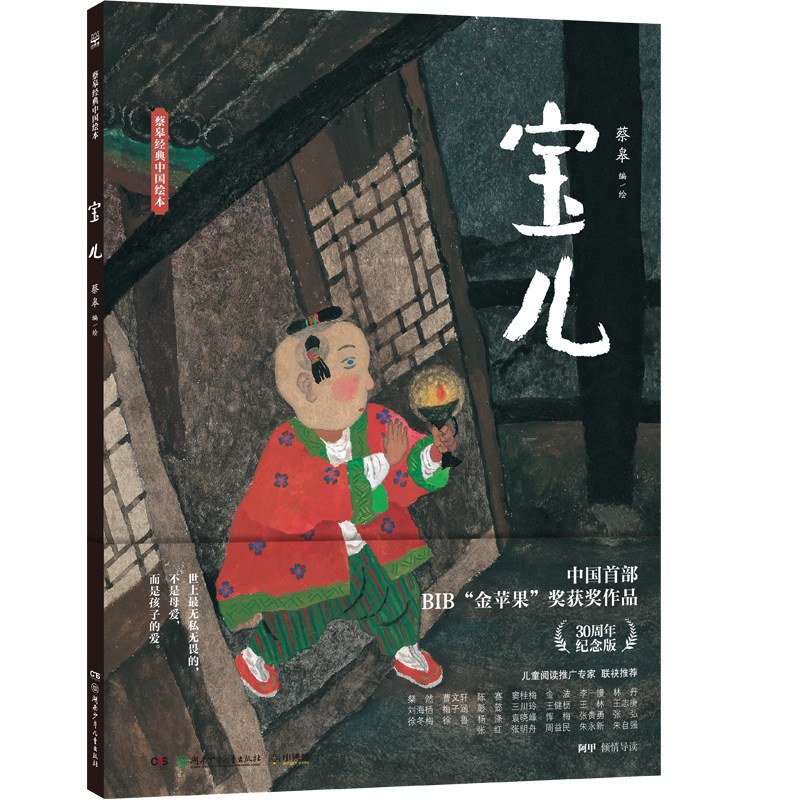

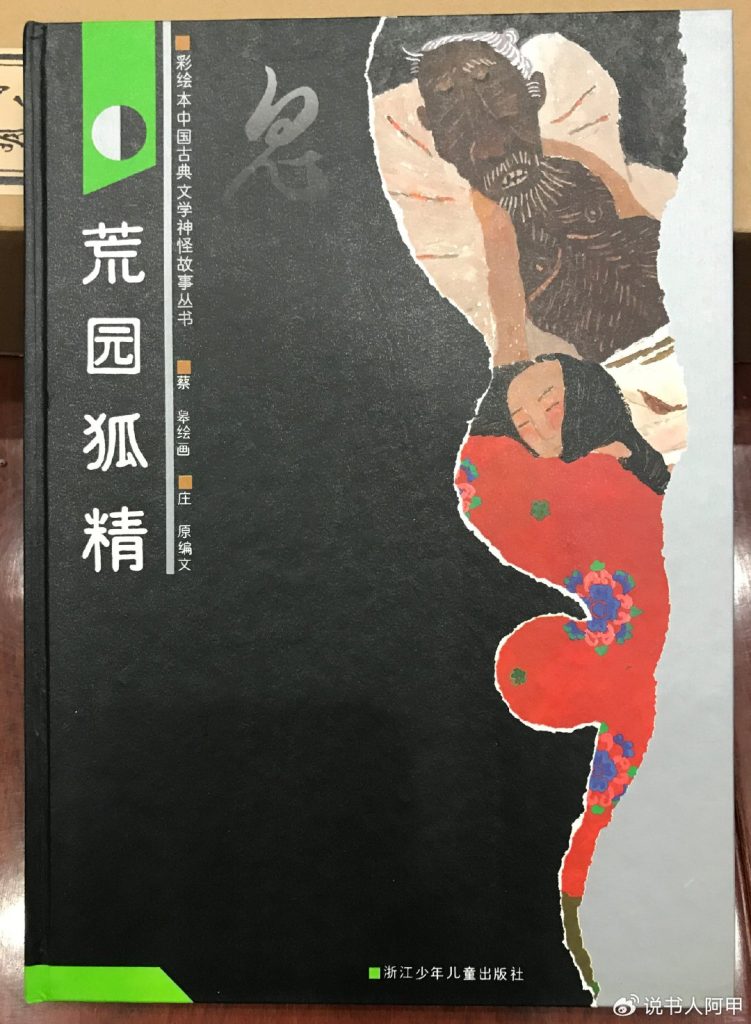

不过不得不承认,聊斋故事改编成儿童故事非常不易,即使是《贾儿》这样机智除妖、惩恶扬善的故事,也带有一些幽暗阴郁的色彩。画家大胆地以黑色为背景的主色调,同时以能产生强烈对比的红与绿凸显人物,尤其是那位智勇双全的孩子,先抑后扬,渐入胜境。待到“从此他们幸福地生活在一起”的童话结局出现时,再回顾前面色调阴暗的画面,从那纯净的黑色中反而能感受到强大的力量。这部作品对于儿童而言,也许未必是讨喜的风格,但骨子里面的那种质朴与坦诚,一定能让爱思考的孩子感受到理解与尊重。

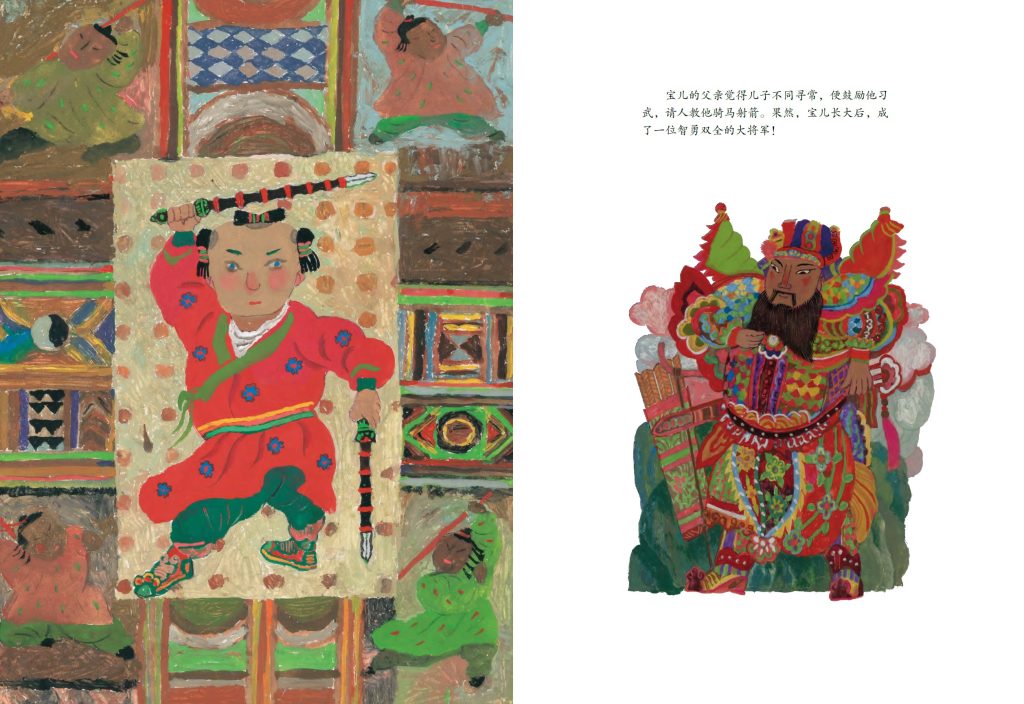

2008年再版的《宝儿》是一个相当成功的改编版。书名从《荒园狐精》改为《宝儿》,进一步向儿童故事靠近。小英雄第一次有了名字“宝儿”,而不是“商人的儿子”,而故事的侧重也从狐精作怪转向了小英雄除妖。细心的读者会发现,故事内文将狐精纠缠的细节弱化处理了,而在除妖过程中,宝儿讨毒药、在酒里下毒并在酒铺存酒的情节,叙述者反而多加了一些必要的交待,以防误伤了他人。这体现了宝儿的细心与责任感,同时也给潜在的儿童读者提供了良好示范。

不过,不知何故,2008版收尾于宝儿除妖后,“宝儿家恢复了平静,一家其乐融融地生活着”,大概这很符合通常童话故事的结局。但既然这是一个小英雄的故事,我想大小读者们都会很想知道“后来呢”、“宝儿长大之后呢……”。这在蒲松龄最初的故事中就有交待,唯有这样,故事方得圆满。

很高兴最新版的《宝儿》中又恢复了结尾的设计。我非常喜欢蔡皋老师画的最后那幅如门神画似的大结局,它为故事平添了几分喜庆色彩,完全跳出了狐妖故事的氛围,我相信孩子们面对这幅画面会多停留片刻的,那会让他们有点紧张的心情完全放松,而且也能从小英雄可期的未来中获得激励。

对关心孩子教育的大人而言,《宝儿》的故事其实也颇有些启发。比如,我们千万不要小看孩子,要多给他们信任和锻炼的机会,而且,在教育方向上,不妨学学宝儿的父亲,尊重孩子的喜好和特长,因材施教吧。

我想,假如蒲松龄在世,看到他的故事被改编成这样富有童趣且富有启发的图画书,应该也会高兴吧。

阿甲 写于2021年1月24日 北京