——《猫和五只猫》书评

绘本新锐创作者雨丸看来总有办法让人眼前一亮,继2022年那本“手工+摄影”创作的《鼹鼠茉莉》之后,这次又用近乎涂鸦的手绘方式完成了一本看似随性、轻盈,实则深刻、耐人寻味的故事。《猫和五只猫》延续了她细腻温暖的风格,画面语言更为轻松活泼,情感却更为饱满,可能引发的联想层面也更为丰富,儿童和成年读者都能从中引发共鸣。

如果说《鼹鼠茉莉》的创作手法多少受到韩国绘本艺术家白希那的影响,那么这本《猫和五只猫》可能更接近雨丸的本色。坦白地说,那种“手工+摄影”的手法蛮折磨人的,创作者像是在自编、自导、自演、自拍、自剪……一部泥偶动画片,何况她当时还要从很多相关技能的基础开始自学。但我相信,这对年轻的创作者而言也是一个非常棒的自我成长教程。从这部新作来看,雨丸已经很熟练地掌握了这种图文叙事的窍门,可以化繁就简,却更为清晰地讲故事,通过极为轻简的线条、色彩来将读者带入故事,并带动情感的流动。

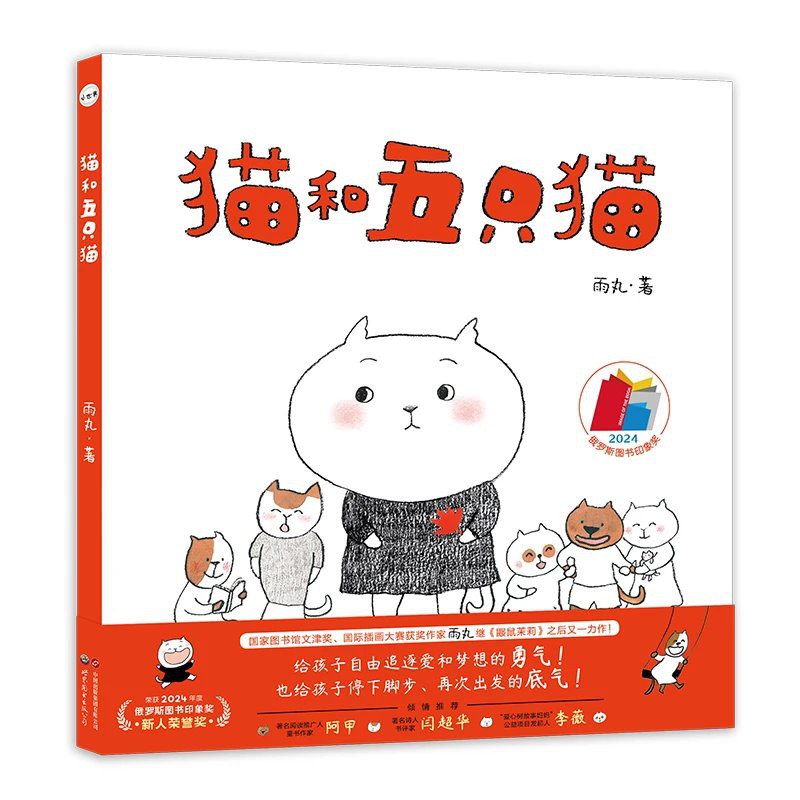

故事从护封和封面图画就开始了。鲜艳的红色为主色调,传递了温暖而富有活力的情感,也抓住了读者的注意力;中间的黑白线条插画和红色背景形成鲜明对比,既简约又引发了强烈的好奇。主角猫略带困惑或忧郁的神情,斜看向一侧(也许是看向封底),与另外五只猫自在活泼的状态形成强烈对比;每只猫都有独特的外形和表情,性格特征鲜明,但“猫和五只猫”这看似无厘头的区分称谓却令人忍不住猜想。封底正中偏上(画面中最重要的位置)是一只红得很鲜艳的狐狸,恰好与主角猫手中红枫叶的色彩直接呼应。接下来,封面图画中只有主角猫的形象;翻到前环衬页,满幅浓烈的色彩似乎要将人的情绪推到顶格;但再翻到书名页,只有那五只猫,白底上简略的几抹棕色,只在献词页留下那一片红枫叶,衬托出作者感激之情的浓度。

雨丸在整个故事的讲述过程中,就这样把玩着色彩的变化,猫和五只猫各种简洁的造型、动作以及它们之间的相关性,而读者却可以从中读出一个相当动人的故事。其实,故事本身很简单:主角猫对狐狸的向往与追逐,最终以被拒绝而告终。虽然看起来很简单,却触及了普遍而深刻的情感体验——对遥不可及目标的执着,对失落的难以释怀,以及从痛苦中重建内心的过程。

作为成年人,我一开始读到的是一个不成功的恋爱故事。主角猫的状态让我想起《鳄鱼爱上长颈鹿》中的那只鳄鱼,那个故事中的长颈鹿与鳄鱼也似乎很不匹配,但他们通过努力走到了一起,甚至成立了家庭,繁衍不息。可是,这个故事中的狐狸却断然拒绝:“你是猫,我是狐狸,我们不会在一起。”——在说这句话的那幅画面中,狐狸几乎撑满了整个画面,却看起来很不真实,仿佛来自一场梦境。主角猫在后续页面中的一连串表现,也很好地诠释了单恋失恋过程中可能经历的一些心理阶段:初遇与心动、渴望与追逐、挫败与痛苦、接受与释怀、成长与放下,直到最后的“自我”重建。

故事临近结尾时,关于主角猫的两段话,我感觉相当真实而动人。在与朋友们一起躺在草地上时,“猫发现,她想起狐狸的次数越来越少。”而随着时间继续推移,“秋天又到了,猫想起狐狸,猫想起狐狸的时候也不会觉得难过了。”细心的读者会发现,从主角猫决定“放下”之后,差不多又过了一轮冬春夏秋。这是一个相当漫长的过程,从失落、孤独、疗愈到重拾希望,需要直面生命中缺憾的勇气,这样的成长是值得的,但终究是不容易的,要慢慢来。我想,作者并不因为这是一个写给孩子们的故事就做了刻意的简化,这样真诚的态度是值得赞佩的。

那么,有读者可能会说,既然是给孩子们的绘本,讲一个单恋失恋的故事合适吗?哈哈,前面已经说过,那只是我作为成年读者一开始的解读,如果仔细品读,可能会有许多不同的联想。实际上,在中国的文学传统中,借用爱情诗来隐喻人世间大命题的例子比比皆是。比如,《诗经》中的“求之不得,辗转反侧”、“有位佳人,在水一方”,也可能被解读为君王的求贤若渴;而王国维在《人间词话》中,用柳永的情诗“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”来隐喻人生的大境界,大家也乐得津津乐道。雨丸特意在创作手记里写到狐狸是一种“诗意的比喻”,喻示“难以触及的事物,也是理想的化身”,这也是很有趣的解读。

不过,更有趣的是,不管作者如何有意无意“界定”作品的解读范围,读者仍然是完全自由的。而一个看似简单的故事,恰恰因为有大量的“留白”,读者更有机会调用自身的阅读经验和生命体验去构建专属于自己的故事。比如,喜欢《小王子》的读者,当然可以联想到小说中狐狸在苹果树下教会小王子的“驯服”(或“驯养”),狐狸的解释是“建立联系”。在这个猫与狐狸的故事中,被狐狸拒绝的猫离不开那棵树,却借着对狐狸的执着,开始了与自己的心灵对话。这种对话中可能包含了执念和追求,也可能反映了现实与理想的冲突,狐狸可以是某种无法实现的“远大理想”,也可以是某种创作中的“虚无缥缈的灵感”,甚至可能是社交媒体时代中象征虚拟世界的“高光时刻”或“完美人设”。每每陷入这类执念时,人难免会感觉失落与空虚,就像主角猫所体验的一度全然灰暗的世界。直到此时,猫才发现了身边那五只猫的现实存在,而在它们的陪伴中重新找回了自我。这似乎在分享这样的经验,孤独时陪伴我们走出阴影的往往不是那些“远方的光”,而是“身边的火”。这种“身边的火”正是我们能拥抱那些缺憾的底气。

而站在儿童的立场上,他们也能够从自己的生活经历中找到共鸣。儿童总是充满对新朋友、新事物的好奇和渴望,也许猫与狐狸的关系会被看作对“特别的人”的向往。但要交往就会有失败的结果,可能体验到失败和被拒绝后的失落,在这种经历中感到伤心也是正常的。我们正是在遭遇一次次挫折后变得更强大的,拥抱生命中的缺憾需要勇气,也需要身边人的陪伴与支持。小读者或许能从猫的经历中学会接受缺憾,更能珍视身边的支持,更能珍视当下的快乐,而不是将快乐寄托于遥不可及的人与事。从这个角度看,这个故事可能不仅仅是关于“失去”和“放下”,更是一种关于理解、成长与爱的教育。

作者在创作手记中谈到自己“一直把绘本当作一个可以储存情感和记忆的容器”,而在故事收尾时,主角猫也是这么做的,“她想把这个故事送给一直陪在她身边的朋友们”。有趣的是,这也让我联想到马尔克斯在其自传《活着为了讲述》中的开篇寄语:“生活不是我们所经历的,而是我们所记住的,以及我们为了讲述它,而在记忆中重构的方式。”从这个角度看,雨丸其实是用她的《鼹鼠茉莉》和《猫和五只猫》重述了自己某一部分的青春,而绘本恰好是她乐意选择的重构方式,让她能活成自己喜欢的样子。

很高兴能读到这么美好而充满启发的故事,希望还能读到更多。

阿甲 写于2025年1月15日广州