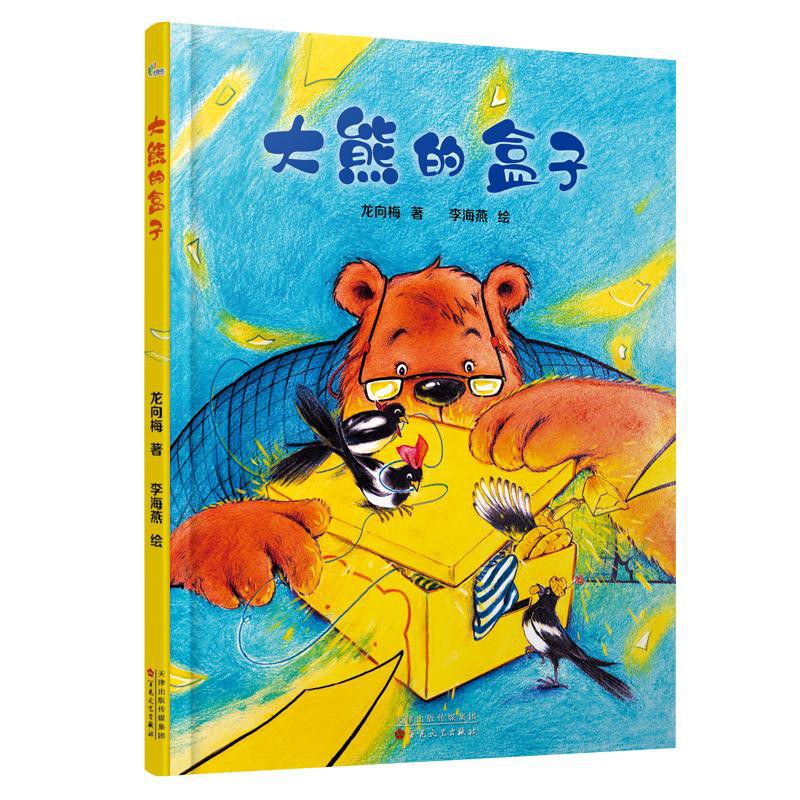

——评原创图画书《大熊的盒子》

由童话作家龙向梅与插画家李海燕联袂创作的《大熊的盒子》,以温馨的童话形式展开了一个在日渐老龄化的社会颇值得关注的话题——老人记忆的逐渐丧失,理解、关爱和亲情永驻。故事中作为爷爷的大熊,存储其人生记忆的黄盒子在渐渐缩小,但他与孩子的亲情却如黑匣子般,牢不可破。文字简洁而富有诗意,图像叙事细腻而生动,文图合奏,娓娓道来这个充满情感共鸣的故事,使读者沉浸于角色的内心世界,感受那份隐含在记忆背后永不褪色的亲情。

书中的大熊,让我忍不住联想起李海燕为彭懿的故事绘制的《守林大熊》。她的插画常常游走于现实与幻想之间,通过细致入微的背景细节与角色生动的表情刻画,将现实和幻想紧密结合,使得故事在视觉上颇具感染力。在这本《大熊的盒子》里,她聚焦于角色的情感表达,角色设计更为生动细腻,尤其在表现大熊逐渐失去记忆的无奈与痛苦时,通过其眼神和动作,读者可以感受到一种温暖却令人心酸的情感流动。

在图像叙事方面,她的表现手法也更为娴熟。从书名页开始,图画已悄然揭示了故事的线索:画面中大熊与儿子一家告别,满载的后尾箱装着老父浓浓的心意,而拿给家人的各种帽子成为记忆中的重要象征。在接下来的画面中,插画家通过色彩和各种元素的变化,巧妙呈现出大熊的记忆逐步流失的过程。大熊与朋友们的相聚和垂钓,让他的遗忘现象逐渐显现。画面中反复出现的象征着记忆的黄色盒子,其中的存储物漂浮于空中,喻示记忆不可避免的消散。大熊试图通过整理盒子来抓住那些宝贵的回忆,但过程艰难,令人心碎。

在表现大熊与儿子阿布相认过程的这一部分,李海燕运用了鲜明的对比色来表现情感的变化。一开始,阿布回到家中,但父亲不再认得他,这一段主要是单调的黄色,显得有些寂寞且无助。而到后来,阿布决定带父亲一起去看海,路途中的色彩变得越来越丰富多彩,表现出他们在大自然中获得放松和滋养,并且重新找回那份亲情的温暖与认同。当大熊最终认出阿布时,画面的变化极其微妙又直观,在完全空白的背景前,他们都变回最本原也最鲜明的色彩,带给观者强大的情感冲击。这种前后画面的对比不仅展现了大熊情感的起伏,也让观者清晰感受到记忆丧失与重拾亲情之间的冷暖落差。

这本书中,还使用了大量象征性符号,巧妙地与文字形成呼应。最具代表性的当然是黄色的记忆盒子。它贯穿全书,逐渐缩小意味着记忆的流失。在后环衬页中,黄色盒子既不完全关闭,也未完全打开,这种含蓄的表现手法或许暗示着有一部分记忆仍然顽强地留存,尽管大部分在不可避免地慢慢散失。

经常出现的戴帽子的喜鹊,为故事增添了幽默和轻松的氛围,给有点沉重的故事主题带来一种愉悦感,平衡了情感的深度与故事的趣味性。这些喜鹊也明显带有象征意味,因为喜鹊在中国文化中象征着吉祥,也暗示了陪伴与希望。这些喜鹊在整个故事中多次出现,还不时地帮大熊“捋顺”记忆。它们陪伴大熊,戴着很可能是大熊编的帽子飞来飞去,仿佛也在帮大熊拾取遗失的记忆。

此外,钓鱼场景、帽子、线绳、食物、山林等元素也在故事中频繁出现,象征着记忆中的各种生活片段。水的意象也贯穿其中,尤其是最后通往大海的旅程,虽然大熊与阿布未必真的抵达了大海,但湖泊或河流的意象同样喻示了记忆的流动与消散。

《大熊的盒子》以童话的形式呈现,但很容易让人联想到阿尔茨海默症等与记忆丧失相关的病症。大熊的记忆逐渐减退,与现实生活中阿尔茨海默症患者的症状非常相似——他们会逐渐忘记最亲近的人、日常生活中的小事……龙向梅通过童话巧妙地传达了老年记忆丧失的困境和情感波动,而李海燕用精湛的图像叙事让这一切变得更加具体和感人。

值得注意的是,作者并未直接提到阿尔茨海默症,而是用温和的方式将这类记忆丧失的症状呈现给小读者,让他们从故事中获得关于记忆与亲情的感受和理解。这种逐渐失去记忆的情形,也可能是因脑部受损、正常的老化过程或老年痴呆症等其他病症引起。因此,这部作品并没有局限于阿尔茨海默症,而是涵盖了广泛的记忆退化情景,唤起人们对老年人群体的特别关怀与理解。

对于小读者而言,这本感人的图画书可能会留下一个持久的、美丽的意象:记忆的黄色盒子在渐渐缩小,而亲情的黑匣子却总在那里,你总有机会以恰当的方式打开。

珍惜当下,记得多往黑匣子里存些宝贝哟!

阿甲 写于2024年9月13日北京