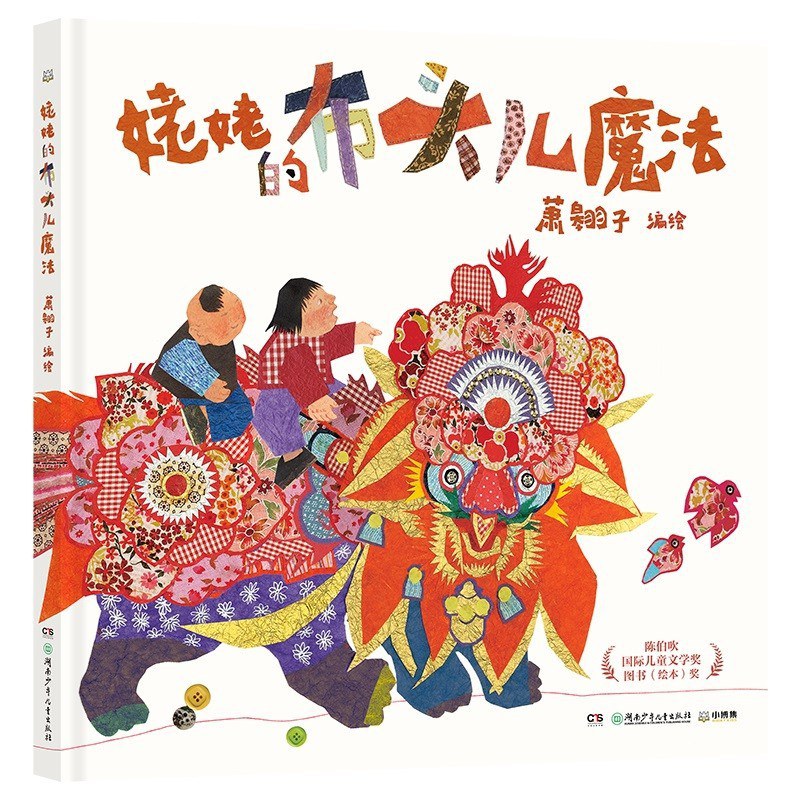

《姥姥的布头儿魔法》是一本充满童趣的纸上拼布艺术展,通过会“变魔法”的姥姥与三个孩子的互动,展示了传统拼布手工艺与儿童艺术、现代艺术相结合的神奇效果。

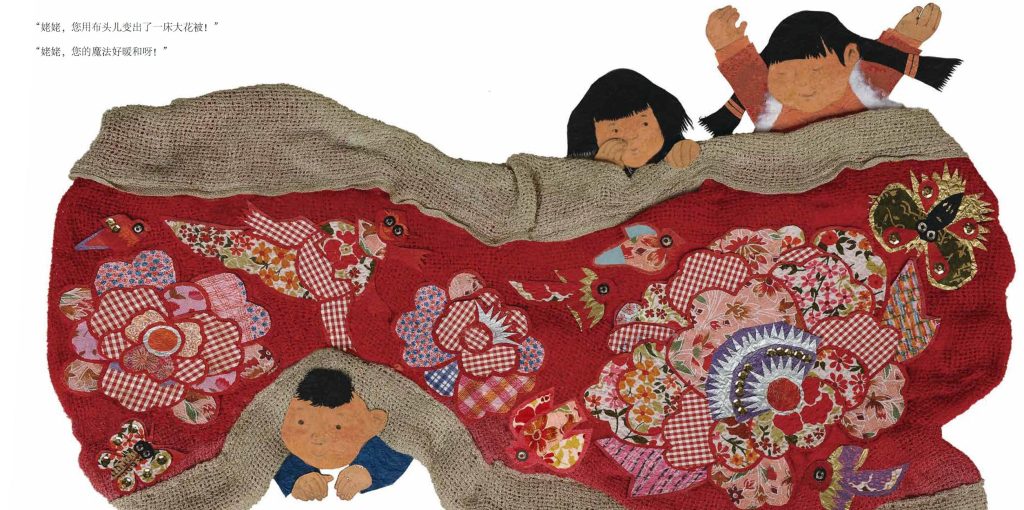

尽管书中的姥姥在变魔法时一直点着炕头的小油灯,她用剪裁缝补的技法制作的小针插、小狮子、小肚兜、小布鞋、虎头帽、小棉袄、布门帘、大花被……也都是传统物件,但呈现方式都是将不同的图形、照片、实物等拼贴在一起的艺术构图,与艾瑞·卡尔表现《好饿的毛毛虫》的方式如出一辙,翱子在展示这些布头儿魔法时也保持着一贯的稚拙而热烈的风格,让这一场温馨的展览充满活泼的现代气息。

从叙事可能的写实视角来看,书中的那盏小油灯其实相当“可疑”,在当今世界里要找到这样一盏油灯都困难,何况真的让姥姥用作缝补时的照明?最逗的是,当孩子们决定要学姥姥用针线和布头儿变魔法时,他们也在用小油灯来照明!显然这不可能是写实的叙事。燃着火苗儿的油灯在这里是富有象征意义的符号,代表某种传统的继承,期待在下一代的手中继续薪火相传。

书中所展示的拼布艺术,英文名“patchwork”,在世界范围内源远流长。在国外的图画书中有不少关于拼布被的作品,最有代表性的是波拉蔻的《传家被》,它讲的是犹太人的传统,在这种代代相传的拼布被中,承载着家族的历史、传统和亲情。《姥姥的布头儿魔法》展现了中国传统拼布工艺的独特之处,那些图案和色彩往往都有特殊的寓意。比方说,整体的色彩偏爱红色,这通常表示喜庆;与小孩子相关的物件常常选择狮子、虎头、猪、鱼之类的图案,显然有辟邪和祈福之意,祈盼长命百岁、丰衣足食、年年有余之类。

在中国拼布工艺长久的历史中,它的发展和传承都与日常生活、节日庆典、宗教信仰等紧密相连。比如僧侣的“百衲衣”含有持俭修行之意,而在民间,用不规则的布头儿缝缀衣物,也是清贫所致,勤俭的风气使然。但后来为小孩子缝制“百家衣”,从亲朋好友、邻里乡亲那里收集布头儿来缝制,更多是为孩子祈福之意,吃百家饭、穿百家衣。随着经济条件改善,布料的选择越来越讲究,再融入刺绣等更复杂的手艺,精心制作的物件既实用又美观,既有实用价值也有艺术价值。比如,已经申报为湖南省级非物质文化遗产的大布江拼布绣就是这种流行于民间的原生态造型艺术,这种拼布工艺品还可以远销到海外。

确如创作者翱子所说,这本书想要传递的并不止于“惜物”的观念。在消费主义盛行的年代,人们可能会渐渐失去发现美和享受美的能力,这才是真正值得担忧的。当人们只将消费过的东西视作垃圾时,在造成浪费和污染的同时,也可能渐渐消解了欣赏造物之美的能力。当一位艺术家将从海里打捞的众多塑料垃圾制作成一座美丽的鲸鱼雕塑时,观看的人们会重新思考“垃圾”的定义。姥姥的布头儿魔法可能不会带来如此震撼的效果,但它确实提供了一种视角,让孩子和大人尝试重新看待生活中那些七零八碎的弃物。当我们拥有发现美的眼睛,并且愿意锻炼能够创造美的双手时,如碎布头儿一样的弃物,也可以成为艺术创作的素材。这种能力至少可以从娃娃一代开始培养。

《姥姥的布头儿魔法》充满了对孩子们的期许。书中前半部分主要是姥姥展示她精湛的拼布技艺,这引发了孩子们强烈的兴趣,他们也跃跃欲试了。小孩子当然一时半会儿掌握不了如此复杂的工艺,但他们有最得心应手的本领,那就是不拘一格的想象力。书中后半部分的拼布作品来自孩子气的想象,与前面兼具实用性的工艺品不同,它们基本上是“无用”的物件,最多只是小孩子的玩具,但恰恰是那些热烈奔放的想象,让人们感受到生活是那么的神奇而美好。

与孩子共读这样的图画书,不妨更多带着体验和享受艺术的心情,仿佛一起来观赏一个特别的拼布艺术展,欣赏的同时可以聊聊每个小工艺品的故事和可能的意涵。比如,八子抱福小针插是什么东西?小肚兜为什么充满吉祥寓意?老虎帽为什么那么威风霸气?猪猪鞋为什么那么可爱?门帘和花被上的图案是些什么?——大人和孩子可以一起来解读图案,只要没有标准答案,孩子一定会畅快地表达。如果有条件的话,还可以邀请孩子一起动动手,不一定非要动针线,请孩子画出自己心中的小狮子、大门帘、花被子,或者用彩纸来拼贴小拖车、云上的房子……

只要有机会,每个孩子都可以成为会“变魔法”的艺术家!

阿甲 写于2023年7月12日北京