“在我记忆深处,有一座城,那里珍藏着我的童年……请容许我用我的方式描绘我记忆的古城,它浮现在我眼前的时候,总是美丽而忧伤,它有着不能忘却的记忆。”——当蔡皋在《火城:1938》中以书信的方式饱含深情地写下这段开场白时,她笔下带出的既有她个人的痕迹,也包含了许多远远超越她个体的记忆。

那是一座城市被焚毁的记忆,糅合在数亿人痛苦的战争回忆中,或许是因为过于痛苦,或许是因为与更宏大的痛苦相比似乎有点微不足道,反而渐渐被人们遗忘……

在战争中被焚毁的城市也是有的,我们即使不去读历史书,也可能会在文学作品中读到,比如从托尔斯泰的《战争与和平》中读到了拿破仑的入侵中莫斯科的焚毁,在玛格丽特·米切尔的《飘》中读到了南北战争中亚特兰大的焚毁,在库尔特·冯内古特的《五号屠场》中读到了二战结束前期在大轰炸中被夷为平地的德累斯顿……但直到我读到蔡皋与女儿翱子联手创作的《火城》,我才知道自己曾多次路经的长沙,原来也有一段类似的记忆。

这本书的前一个版本《火城——一九三八》出版于2013年,诞生于“祈愿和平”中韩日三国共创绘本的系列之中,是中韩日三国艺术家们合作创作出版的第七本书,先后在三个国家出版,比如日文版于2014年由童心社出版。日文版译者中由美子(1948–2022)是这么介绍它的:“这里有一排排充满历史感的房屋,孩子们玩耍的码头,可以边购物边看戏的街角,店铺林立的街道……从人们的表情中,可以感受到这座古城的宁静。然而,突然间,在宁静的空中飞翔的风筝换成了俯冲的轰炸机,人们的表情从不安变成了恐惧。当你看到人们在大火中惊慌失措地逃跑、城市在火海中变成废墟时,你会惊讶地发现,这些画面与色彩感极佳的蔡皋以往的画作有多么不同。”也许,不完全是巧合,这位常年致力于中日文化交流的日本翻译家就出生于曾被原子弹轰炸过的长崎,她对那种痛苦的记忆也会有独特的共鸣吧。

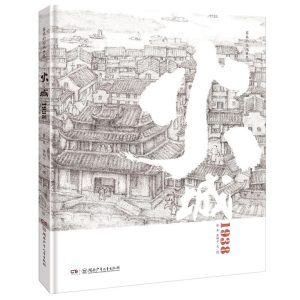

其实,出生于1946年长沙的蔡皋并没有亲历那场焚毁古城长沙的“文夕大火”,但她听自己的舅舅、姨妈多次讲过,她认为很有必要用图画书记下这些可能渐渐被人遗忘的巨大创伤,让孩子们感受并理解战争的可怕,也许这才是寻求永久和平之道。不过,画下那段记忆的过程是很难过的,画面非常沉重,所以没有涂上色彩,那是一个城市的悲哀,用一幅长卷来展开。长卷前面的部分是曾经富庶喧闹的和平场景,多少会让人联想到《清明上河图》,但等到书中那对小姐妹在放学的路上走过大盛绸庄之后,画面转入了战争阴霾下的街景。在“抗战救国”的大标语下面,贴着好几张布告——这里实际上交待了故事的时间背景:“广州失守”于1938年10月21日,“武汉沦陷”于10月25日,而日军在11月8日已入侵湘北,长沙的民众获悉要紧急疏散已是11月10日之后,那场大火就开始于11月13日的凌晨两点。

读者可以想象一下,假如这是张择端画的《清明上河图》,画卷前半部分他要画出汴京城富庶祥和生活的百态,而后半部分他又要提笔将美丽的城市与美好的生活付诸一炬。这是怎样的一种感觉?这便是蔡皋拉着女儿翱子一起来做的事情,而且她俩谁都没有亲眼见过被焚毁之前的长沙!她们需要收集整理关于老长沙的大量图文资料,在此基础上重绘老人们记忆中的长沙。这是怎样一项浩大的工程!而在完成这项工程的同时,她们还需要画出一个连续完整的故事,因为这是一本要给小朋友看的图画书。

在长卷画面中,一对小姐妹贯穿于始终,直到封底还能看到她俩的背影——姐姐留着两条长辫,最好辨认。妈妈大部分时间陪在她俩身边,从放学的路上到疏散前的各种准备,在家里收拾行囊、一起睡在八仙桌下(以防遭受轰炸),然后在火起后带着她们逃难。当时到底发生了什么,以这对小姐妹那时的年纪恐怕很难理解,即使她们的妈妈在那种慌乱至极的状态中也未必能明白。蔡皋创作这本《火城:1938》也并不想试图诠释事件背后的因果关系,作为艺术家,她在努力还原当时人们的感受,而且是“讲小孩子目击的过程,不想加入个人的评论”。长卷画面的后半部分充满了战争的暗示,告诉人们这场可怕的灾难是由战争引发的,但相关的文字却以小孩的口吻讲述,在那份孩子特有的天真懵懂中,反衬出这场悲剧的巨大和惨痛。

这里要特别说说新旧两个版本的差异。两个版本在画面上乍一看差不多,但因为装帧方式不同,感觉却像是两本不同的书。旧版主要采用的是常规的对开页排版,只在中间大火的部分有一处拉长页;新版却还原了连续的长卷页,或者说风琴页,如此将那座记忆中的古城长沙连绵不绝地呈现在眼前,从城外的山水绵延到城郊的码头、房屋,然后是城区以城门楼为地标的鳞次栉比的大街小巷。这样的长卷画面,正好在大火前后形成了鲜明的对比,让人感觉更为痛惜。新版长卷画面的装帧排版也为背面留出了空白,我们在这里看到了一系列淡彩的老长沙风情画,作为和平生活的日常也恰好与战争的破坏形成了对比。不过,大概也是因为如此长卷的处理,旧版中有一幅对开页的码头特写画面被新版放弃,如果放进长卷中,这幅特写可能会破坏展开画面的连续性。

新旧版本差异最大的还是文图关系的处理。旧版的文字在大大浓缩之后,嵌入到每一幅对开画面中,这对于理解画面中正在叙述的一些细节还是有帮助的,但经过缩减之后的文字似乎过于简略,总有一种“欲言又止”的感觉。新版的文字处理非常大胆,在我的记忆中,可以说是独一无二的图画书文本呈现方式。蔡皋以小姐妹中姐姐的口吻写了一封四页纸的长信,介绍了战火前的长沙、她的家人和同学们幸福快乐的生活,接着就是后面所发生的一切……“大火烧了五天五夜……没有了,我们的学校,没有了,我的家,没有了,古城……”——因为文字没有嵌入画面中,那幅长卷画变得更为自由了,读者可以将它看作一本长卷的无字书,自己从中读出故事来;而那封信来自画中故事的小女主人公,读者可以理解为,那是她在整个故事背景中独立写的一封信,不必逐页与画面呼应。这样的阅读,对于读者的期待更高了,但给读者留出的空间也更开阔了。

关于这场焚城大火的过程,大体是清晰的,但有许多细节,出于各种原因早已隐入了历史的烟尘。读者如果感兴趣的话,可以去查阅一些历史书籍和文献。中央电视台《探索·发现》栏目组曾在2006年制作了4集纪录片《长沙文夕大火》,详尽还原了这场悲剧的始末,读者也可以访问纪录片文案网址深入了解……

与1812年俄罗斯人为抵抗拿破仑势不可挡的入侵而烧毁莫斯科的原因相似,1938年的长沙已经注定要成为抗日战争“焦土政策”的牺牲品,宁愿烧毁也不能留给日军作为下一步进攻的跳板,这种“壮士断臂”般的勇气和悲壮着实可歌可泣。但令人悲哀的是,具体放火的执行却是由于慌张混乱而引发的意外,导致数万人白白丧命,更不提不计其数的财产和文物损失。无论从何种角度回头去看,都令人扼腕叹息。人们实在应该想想,这样的悲剧怎样才能不再发生?所以,这样的故事,必须讲给孩子们听,先要知道、感受,才能慢慢去理解、思考、探究。

作为中韩日三国都出版的书,我也很好奇日本读者读到这本书之后的感想,于是在他们的图书社交网站bookmeter.com查到了以下一些评论:

“战争使人疯狂……一座城市因为‘焦土政策’而被烧毁。在了解日本的加害历史的同时,我们还了解到,一旦战争开始,每个人都会发疯。”

“整个城市都被摧毁了,大部分都已经消失。虽然不是毁于日本军队的直接攻击,但如果没有战争,就不会有这样的作战策略,大家也可以和平相处。战争除了毁灭,什么也创造不了。”

“对于努力传递真相的真挚态度,我深感敬佩。所描绘的战争中的严酷和悲惨事件,大家共同分享,共同追求未来的幸福,这种愿望令人动容。在被烧毁的城市旁依然流淌的河流见证了一切。”

可见,这样的故事,也不只是讲给孩子们听的。

阿甲 写于2023年12月31日北京