2015年5月13日,我去长沙拜访蔡皋老师,先是聊了一整天,第二天下午又聊了半天。中间有一段说到蔡皋老师的《孟姜女哭长城》,当时还只有日文版,现在已经有中文版了。我们先是聊到图画书创作中的戏剧元素,然后以这本书为例,因为我看不懂日文,蔡皋老师就详详细细地给我讲解,从头到尾讲下来,真的很过瘾。特此分享。

……

甲:我感觉《花木兰》有一点戏剧的味道,刚开始的时候、后来花木兰回来的时候都有一点,中间是抒情和意境的展开更多一些。

蔡:是的。可能《孟姜女》也有一点,《孟姜女》的戏剧感主要是故事进入的需要。它有两条线索,需要这样开始。

甲:就是说,需要这样介绍背景和人物。

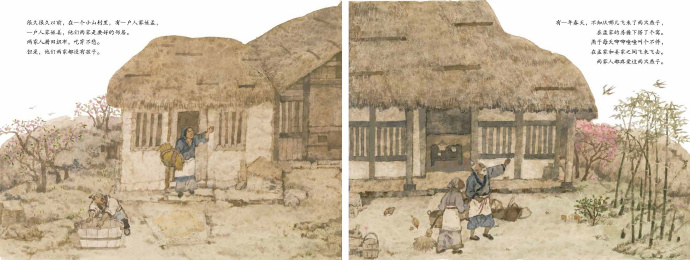

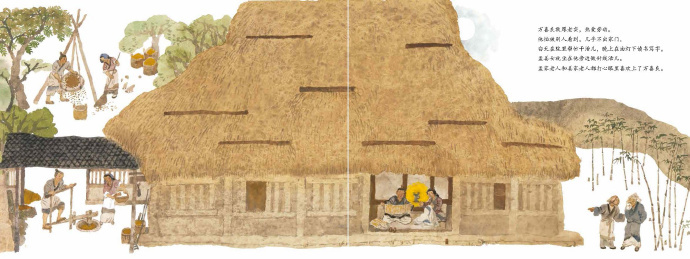

蔡:一开始,它需要提供一种邻居的感觉,故事有个说法,那是葫芦里的孩子,那怎么会是两家共有的孩子?需要提供这种可能:两家之间的围墙是这样的,所以你种的葫芦就爬到了我们家,必须提供给读者想象的可能。还要有水、田地和周边的地形,以后还要躲在这里,然后稍事休息,故事就有空间可以发生,还要有时间发生一个爱情故事,然后到处都在抓丁,没有山就没有躲的地方了。所以设置这种场景,故事的发生才有一种可能。

甲:这个书名页开篇的画面就是故事前半段发生的大场景。

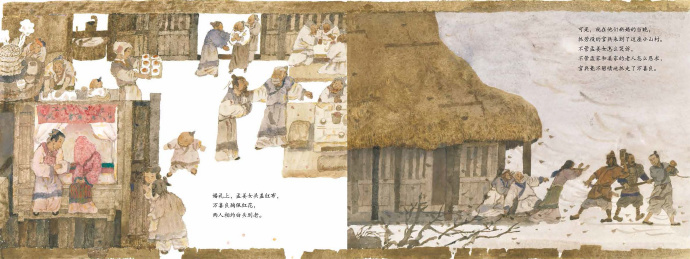

蔡:然后到了下一页,画面放大,墙就全去掉了,两家就是用这种舞台的效果表现,就不去纠结具体的实际情况。

甲:是的,把墙画出来就很麻烦了。

蔡:很麻烦也很不好看,读者一看也就知道是两家了。这就是戏剧的表达,将两个场景分隔,就好像我小时候看的《荔枝换绛桃》,那出剧中两家人的戏在两个楼上发生,这边是男孩的家,那边是女孩的家。还有如《墙头马上》,也是一墙之隔的故事,需要让观众同时看到两边的故事发生。

甲:在舞台上,一个布景,两边的故事同时发生。

蔡:我小时候看到的戏里,两家的男孩女孩要互相能看到,但平面要向观众展开。我在这一页中也是平面向着观众。这种安排也只能是舞台才有,在生活里这种情况不可能,两家的房子怎么能这样呢?

甲:在画面中可以在跨页中切开,形成舞台效果。

蔡:切开之后,中间还要留下白线,又有联络又表示是两种场景,就是这样平面的处理,完全是按照平面的效果如舞台一样展开。(翻到下一页)故事都能让你看见,让小孩子看见,墙也就变成这样的效果。

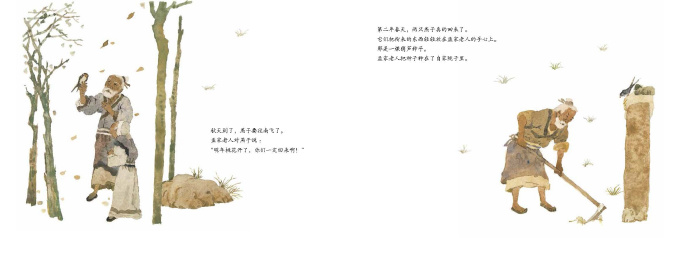

甲:这一页(孟家老人锄地播种)的墙看起来矮矮的。

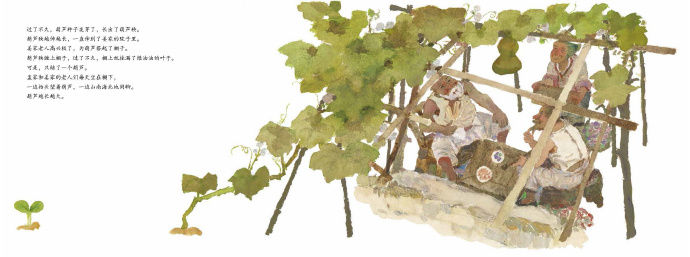

蔡:这边人家在种地,小鸟在墙头,小孩子完全能看懂。然后葫芦藤沿着墙头爬过去,(翻到下一页,两家人在棚子里闲聊),这时我就不画墙了,画出来就不美观了,墙实际上在这里矮下去,让大家看到棚架。

甲:这里感觉就像从墙头往下面看,俯视的效果。

蔡:从上面往下看,不可能看到这个样子,这里也是一种分隔,看上去是俯视,实际上又是平面。这种视觉效果是没有道理的,但是就是在图画书中可以这样表达。你可以看到棚架分隔画面,觉得也很好看。这样分隔之后不会显得呆板,看人物还觉得很有趣味。可以看到葫芦在这里呈现。

甲:这也是图画书特殊的呈现方法吧,向观众平面展现,很像是舞台。

蔡:到了这一页(再翻两页),更是舞台的效果,文字中说“孟姜女一天天长大,长成了漂亮的女子”,那我在画面中就是用门隔断,如白驹过隙,时间推移,在门缝里都能画一千年了,是不是?所以只是从这里走到那里,就已经是成长了,完全是戏剧的、平面的。

甲:这一页的日文虽然我没看懂,但意思完全看明白了,就是慢慢走着,走着走着就长大了。

蔡:是的,在戏剧里面常用隔断,比如《西厢记》就是几个厢房,用门来隔断。这样处理很容易让人理解,好像其中有些固定的意思表达。

甲:至少中国人都是明白的,可能外国人不一定能明白,不过日本人应该是能明白的。

蔡:是啊,日本读者也能理解,而且松居直先生特别喜欢这一幅画,我也没跟他说什么“白驹过隙”,但他一下子就喜欢上了这一幅。

甲:哪天我们也可以找一个西方人来试试看,看看能不能读懂这一页,哈哈。

蔡:哈哈,是很好玩的。你看,画面中孟姜女的动作不变,都是喜欢劳动的女孩,但她的衣服变了,端的东西也变了,父亲老了,人在变,她也在长。这里面,有的变,有的不变,房子不变,但时间变了。我通常都会用这种方法表现时间,在《花木兰》里面也有,上楼是一种时间,换衣服、梳妆也是一种时间,可以同时看到她的变化,趣味就在这些过程里面,我自己觉得蛮有趣的。

(翻到下一页,孟姜女看到后院有个人)这一页也有舞台效果,这个人躲在这边,那个人躲在那边,都让观众看到,然后那堵墙就放到那边了,墙那边是远山,那是一重重的屏障,从那边过来,仿佛强调在这种情况下可能产生某种感情。他们才有时间谈恋爱,如果两人没有感情、不谈恋爱,后来怎么可能会去哭长城啊?

甲:对啊,这是这个故事必须有的铺垫。

蔡:但这是文本里面没有的,在图画的故事里就必须给出来,让他俩打下坚实的情感基础,情感铺垫一定要有。在各个地方都要插空铺垫,后面在这一页(往后翻两页)还要在一幅画面中让他们完成恋爱的过程。

甲:这一页中两人总是在一起劳动。

蔡:你看,这里是在一起舂米呀、筛谷子呀,劳动中间产生的爱情。

甲:这两个细节有点《天工开物》的意思。

蔡:我先是试着画挑井水,但觉得不如现在的画面更能体现两人的感情,挑水放到稍后的页面了,因为打水和女孩梳洗、晾晒没有太多关系。后面这个画面中(再下一页)女孩有点害羞,偷偷地偷看他,还有点不好意思。这时我再把花放大。

甲:这些花应该是有一种象征意义。

蔡:是的,花开了,很圆满,心花也开了,心情很好。

甲:这种花是牡丹花吗?

蔡:这花在我楼上有种的,是紫荆花,我的紫荆花没有这么红,不过是玫红色的。我喜欢这种花,有点像牡丹,但又不是。牡丹太富贵了,紫荆花比较贫寒一点,但生命力很旺盛,花期很长。万喜良在挑水的过程中,也有花拿给她。

甲:那这是什么花(水桶上的花)?

蔡:这个就不管是什么花了,只是要说,在挑水的过程中不忘记为她采花。而且,这幅画面中,也能看到父母对他的认同。

甲:看得出来两老都很开心,想要安排点儿什么。

蔡:这是生活的场面,父母偷偷安排两人的婚事。到了下一页(婚礼),隔出一个舞台,在舞台背景中,人都变成了豆丁小人,这样呢讲故事就多了,你要画特写就没必要。特写一般是表现心理活动,我在这里不是这样导演的,我完全靠在故事中间表达,用动作来表达,就像戏剧表达一样,不靠特写。

甲:中国人表现故事和情感,也主要是通过做事情的方式来表达。

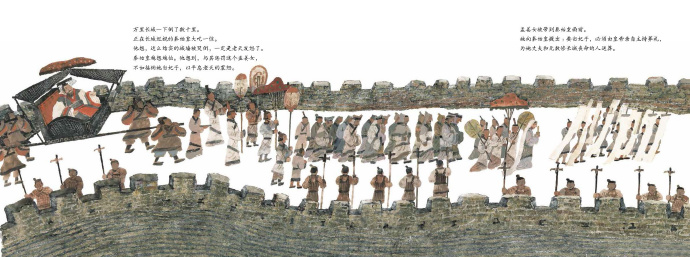

蔡:对的,拉近了不好表达。而且这种故事要照顾到全篇,特别是照顾到后面,你看后面这些都是“蝼蚁人生”,都是寸钉小人。这本书有两条线,长城是一条线,故事情节也是一条线,我必须都要照顾,两条线平行发展。为什么松居直特别喜欢这本书?他说这本书很好,甚至超过了《桃花源的故事》。我理解他说我“超过了”,是因为在故事线索之上还有一条长城的线索贯穿,它的难度更大,所以也超过了我其他的作品。

甲:这本书里长城这条线是如何实现的?

蔡:我的长城是这样出现的,这些边线,你看,在这里出现(指挑水的那幅),都可以联想到砖,砖墙的结构,前面还没有出现,还没有这种城池的感觉。到这里就有了长城的暗示,长城就开始进入生活了,到了后面这里就延续下来了。这里有不断的联想,一条线连下去。从形式上,两条线有联络。开始是平凡生活的美丽,和后面的凄凉形成鲜明的对比。生活的温暖和后面的悲情,情感的铺垫到了这个份上,她后面不去找她的丈夫才怪了。必须要这样做的,到这里才会出现婚嫁和抓丁修长城的对比。

甲:婚嫁和抓丁这幅跨页的两边都是这幢房子。

蔡:是的,这也是舞台布景的感觉,完全面向读者,指引孩子怎么去看。孩子看见新嫁娘,外面的人怎么样,这是那种小村庄才可能有的欢乐。

甲:婚嫁这一页将大家密集地集中起来欢庆,然后与下一页形成最强烈的对比。

蔡:气氛马上就变了。然后下一页就是孟姜女要出发了,从左向右,不断推进。下面的人物不能再大了。在这一页缝寒衣,人已经够大了,可以看出她的心情,天气的变化,风来了,父母虽老,但她必须出走了。

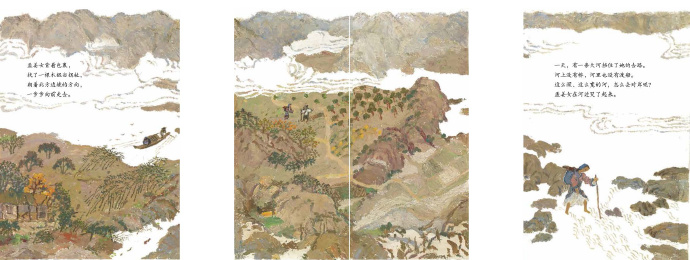

再下一页是三联页,表现路途遥远,如果完全连起来,就是在一幅画里面走,三个隔断就是告诉你春夏秋,走啊、走啊……

甲:这三联的隔断很像是屏风,比屏风稍微宽一点。

蔡:对,是屏风的感觉。《桃花源的故事》也有类似的三屏,就是表现一条河的悠远,必须得这样表达。再往下走,人就显得更渺小,更小下去了。

然后是下一页的过河,这是我想到的《柳毅传书》的故事。

甲:是啊,《柳毅传书》的故事也是水面分开。

蔡:这是我设计的,文字里面不可能这么讲。原来的故事是孟姜女哭啊、哭啊,那水就降下去了。水降下去了怎么走啊,怎么表达?难道打漂漂啊?我觉得不好。我想应该让她的诚心像柳毅一样,水要为她分开,分开她就可以走过去。这种形式感很好,水就像墙一样的立起来。

甲:在水墙上可以看到鱼,下面还有乌龟。

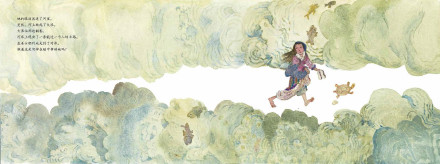

蔡:然后,她又惊恐又坚定地迈着这样的脚步,很夸张的样子,走得很快,头发都飘了起来。要赶快过,这么大的地方,水很高,在河底走过去,想象一下水立起来的样子。我想起去看海底世界的时候,我的孙子说:奶奶、奶奶,你看鱼在天上游耶!这对我也很有启发。

甲:她还得赶紧走过去,走到这里时,后面的水已经快要连起来了。

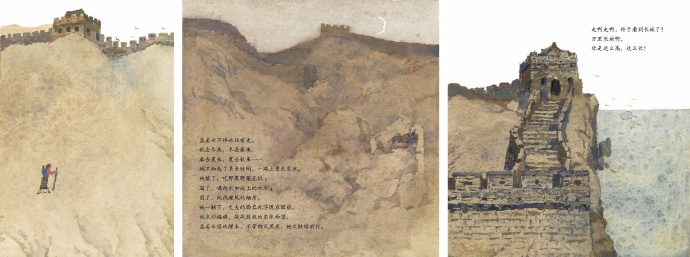

蔡:她回眸一看,水已经在催她了,这个场面很紧张,这里在制造这种气氛,无畏嘛。她很胆大。女孩子在什么情况下变得胆大的?你以为她天生不恐惧?她的眼睛里充满了恐惧,但她很坚定地要去寻找。下一页也在无限地强调她寻找的决心。《桃花源的故事》也是在寻找,那是在寻找理想境,这个也是在寻求一种理想,但是很悲情,她在寻找丈夫。这个更遥远、更茫然、更苍茫。你要不断地说,用表现长城一样的方法,像长城一样的遥远。长城被切断,但是又延续。(翻到三联的长城画面)不同地方的场景,就这样一直在走,然后在长城边这样的休息(幕天席地),在一片破草地上。我看过很多古乐中关于孟姜女个性的描述,包括湖南地区都有孟姜女的古歌谣,历朝历代都有关于孟姜女的歌谣。孟姜女不是一个人,每朝每代都有这种怨妇,都有这样的修长城。很古的时候就有了长城,秦朝统一完成,在秦朝手里把缺口连接起来。

甲:后来一直还修到了明朝。

蔡:秦朝是把长城一直修到了海边。我为什么要把故事中的长城设计到海边?其实我们湖南这里也有长城的遗址,也足够的遥远。

甲:你们这里也有孟姜女和长城?

蔡:有。有姜女庙,也有长城,我去看过,但姜女庙都是后来重新修的。因为以前每朝、每个国家都要姜女。孟不是一个姓,是一个很大的概念。孟姜女的孟可能是一个地域的名字。在这个故事里,“孟”“姜”是两家,但在古代不是的,有很多故事,一时没法说清楚。我把这个孟姜女的故事设计在靠海的地方,主要是够宏大,与长城可以匹配。所以我一定要画大海。走到海边的时候,人物就不用画了,请读者自己去想象吧。

甲:她在长城边休息的这一幅,人物很模糊,长城上还有一弯新月。

蔡:这里有文字说明,大家可以根据场景和文字想象她是怎样在这种情况下睡觉的,这样反而好。然后看到古长城的那种苍凉(翻到下一页),没有修葺之前断的、坏的样子。坍塌很美,那种沧桑的感觉。

甲:现在好多处的长城也是这个样子。

蔡:就是,还是这样残缺的。我是找到照片,有依据的,才这样画的,我现在不可能到处去跑了。

甲:我跑去看过多处残缺的野长城,现在好多地方还挺危险的,很高、很陡,人容易摔下来,雷雨的时候也可能被劈到。我看到这段残缺的长城的画面,就是类似的感觉。

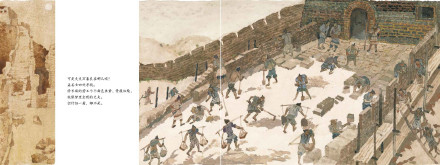

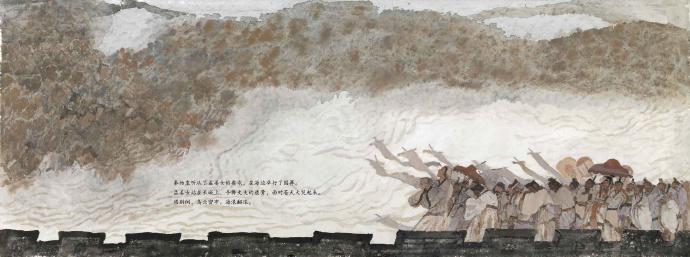

蔡:我喜欢这种沧桑的感觉。而且也让读者知道,这样的长城在当时需要修葺,与后面的故事连接起来。我们要知道,长城就是这样被造、被修的,所以这幅修长城的场面也不可以少。建筑的场面,长城如何建成,我也参考了许多资料,完成了这一幅。然后把姜女放在这个地方(画面的左侧)。

甲:她从左侧慢慢走过来,然后从另一边走出去。

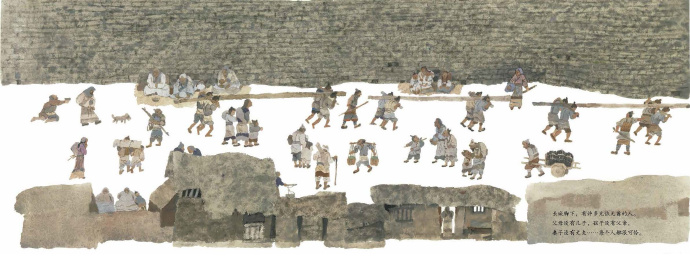

蔡:她一路找啊,找得好辛苦。然后来到这个地方(翻到下一页),我一定要画这样一个地方,那是长城的根,因为她丈夫死后被埋在长城根下。这地方也就是贫民窟,都是苦难的人,都是来寻夫,找寻亲人的。她顺着这些人走,那些建长城的人在这里。

甲:她先出现在左下方,然后又出现在右上方,沿着长城根一直走。

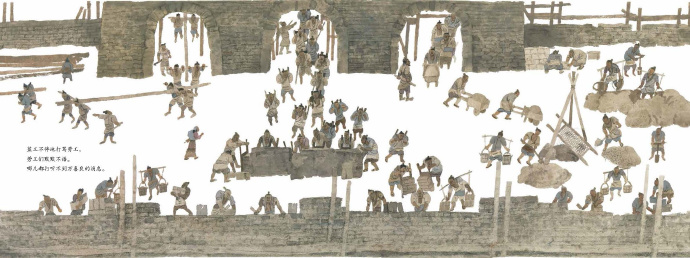

蔡:她一直走,这些人都被她看过了,都不是她的丈夫。然后到下一页,更宏大的场面,她在这里也得看。她这样一路看下来,也就知道长城是怎样修成的,这就是一个大工地。

甲:这几幅画很好,是建造长城、修长城的示意图。

蔡:我画这几幅画很用心,画得很细,而且至少画两遍。画两遍或两遍以上,不容易。回头我给你看第一遍的草图,现在的画面更好,整体性更强,技术上也很好,这些小人画到第二遍,就很好看了!虽然小,但每一个局部很清楚。卖炭翁在这里(长城根画面的右侧),要让人联想到,虽然这不是卖炭翁,但跟卖炭翁是一个概念。你看,这边都是孤儿寡母,壮丁都在那边,这边都是无依无靠的人在找自己的亲人。

甲:下一页是工地上建筑的场景,各种各样建筑的劳作。相比之下,前面是生活的场景。

蔡:是的,生活的、建筑的场景都要有。古代的人是怎么推车的,我都去找到相关的资料。我去观察过建筑工地,其他方面我都是推想的,在建筑方面是类似的,技术上差不多。

甲:然后下一页背砖头的场景看来有很强的象征性色彩。

蔡:是象征性的,蝼蚁人生,蚂蚁一样的人,很负重。他们朝着姜女走过去,虽然是面对面,但要分清楚谁是谁不容易,不容易辨认是不是他的丈夫。就好像《天鹅湖》里奥杰塔找王子一样,那个芭蕾舞中的辨认是美感,而这里的辨认真是可悲。全部这些人都可以说是她的丈夫,也可以说都不是她的丈夫。就是这样,“过尽千帆皆不是”,就是这种况味。我就是要画这种,一个女孩子站在这里,衣衫褴褛,代表着很多的孟姜女在这里寻找,这些壮丁可能都是也可能都不是自己的丈夫。

甲:这里的黑色非常浓,非常大块,大得好像有点过分,象征感特别强。

蔡:压迫感也特别强,而且是的,很过分,已经开始接近最悲情的时刻了,快要爆发了。你看它有多重。黑颜色的使用在这里我要特别加大分量,也就是压在她心中的压力越来越大,很沉重,那时候已经感觉到了很渺茫、很渺茫,已经快接近结局了,找不到了。然后就有人告诉她,你的丈夫在那边,埋在什么地方。这个时候,她才得到了真消息。

甲:这时候她反而要背对着我们。

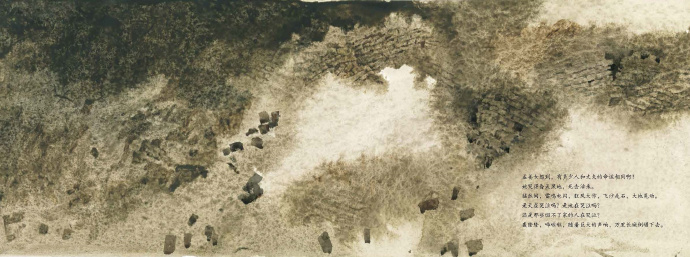

蔡:对,不能让我们看到她的脸。看不到了,很难表达了,只能用肢体表达,她要倒了。她站不起来了,腿发软了。就这样,跪下来了。一路上,她没有软过,但在这里,她要倒了。在这里(翻到下一页),在长城根下,她必须要倒了。她哭起来,这里只能画这种姿态,哭泣的姿态。然后说到她的哭,我想长城的力量在哪里,那完全是一种超自然的力量,我理解是一种灵魂的力量,它的灵魂已经出来了。她一哭,每一块砖都有感应了。有个英国作家说,每个枕木下都有一个爱尔兰工人的冤魂。我们以前的纱厂里,每个纱锭上都一个中国女孩的冤魂。我就画魂魄,每一块砖是一个壮丁的阴魂,这是血肉的长城,所以她这样惊天动地的一哭,风起云涌,就这样来了。

(翻到下一页)这时的长城就是意象的长城,而不是写实的长城了,已经是人的感觉了。这一幅画得来不容易,画了好几次。前面那一幅也很不容易,画了好几种哭泣的姿态,只有这样,把手抠起来哭,那种哭是没办法的,撕裂的哭,这样跪下来,紧紧抱着丈夫的衣服的哭泣。然后下一页,她就没有了,长城崩了,崩出缺口了。这一张就不用我说了,效果非常好,我也没有想到的好。试了好几张,气氛来了时候,我有信心,我说“来了,它来了”,就好像跟着就来了一样,这个气氛非常好,山崩地裂的感觉。

甲:这里应该是最高潮了。

蔡:是的,这里就没有人了,只有一个意象,是一个整体。孟姜女也崩了,她已经跟丈夫会面了,两种精神会合了。但这里还有一个尾巴,尾巴不能不画,因为故事还得进行。

(翻到下一页)长城继续出现了,祭祀的场面,很庄严。孟姜女要求给她丈夫国葬,我就想到国丧,天下皆素。那些士大夫也感到不安了,也要来参加祭祀,也要来平息人心的愤怒了。这里加一笔我也觉得很好,权力在这里要降低格调,秦始皇和士大夫必须来参加,所以我在这里要画一个仪仗。我画孟姜女在前面,遥遥领先,她就是这样不管不顾的,这种情形让大家去想,她是很威严的。这样贯穿下去,才有最后一笔。(翻到下一页)她哭泣的时候,真的长城,血肉长城要出现,我就画了这一张,这一张的效果是必须的,这里更明确地表示出是血肉长城的概念。

甲:下面人们站在那里的是写实的长城,上面那里是灵魂的长城。

蔡:中国人精神的长城。几重因素都进去,然后是风云,可以解释为任何风云,突来的,不可测的,不可预告的东西,所以在这一切之下,最后才是玉碎。老百姓看到孟姜女投江,我这里画成了孟姜女投海。最后这幅图,我儿子在制作的时候感到不满意,我也觉得不满意,他就把画面延伸到了这一边,把海面放开,把人物放到中间,又像前面把人物放到河里面,开了,又合起来,好像给了大海以情感。

甲:也许这大海也保护了她。

蔡:就像精卫填海那样的,精卫填海也是那样的精神,孟姜女也是这样壮烈,这种玉碎的感觉。所以我把海水画成玉一样的感觉,它有美的感觉,不是那种恐惧感。不是黑海。

甲:到了这里,色彩又重新明亮了起来。

蔡:回到前面过河那一幅,也是绿色的,也有一种玉的感觉,这是我在全篇里对水的解释,前后两页是有联络的,你看,江河湖海,我把它们看成一回事。玉,我觉得它是一种玉陨,我要很宝贵地画它,很美地画它。你看,投海的孟姜女,不是很悲壮的样子,我画她的样子像是要睡着了,她抱着丈夫的骨瓷,就这样一跳。

所以说,我说这一本,就像你说的那样,在结构上更像是戏剧。不像《宝儿》那样,更多是心理活动,那种强烈的民间怪异的鬼气,那本书全篇必须用黑,它要有鬼气。《孟姜女》不一样,它不是鬼气的东西,必须如一般的故事那样自然地发展到高潮,有那种戏剧的从开头到落幕的完整性。

甲:我想再请教一下,倒数第二幅画,招魂的这一幅,孟姜女方向是面向左侧,向着“后面”,前面的故事一直是朝着右侧发展的。这里有什么特别的讲究吗?

蔡:这里主要是力量。前面一直是朝着右侧,这里要面向左侧,这样力量就收一下,不会跑了。这些灵魂排在这里,这个弯曲,与她有些感应,她接的。从另外一个角度去看她可以是这样的。因为长城延伸到这里就完结了,这边到头了。

甲:所以这里是回过头来,那些灵魂是从长城这边来的。

蔡:你看我画的长城是这样回旋过来的,这样断掉。如果从这边来,那边没办法完了,现在这样就有一种推进,从左到右往那边推。

甲:所以秦始皇在这里就变得很惊恐的样子,很失态了。

蔡:他这时也感到了天威,在天地之间露怯了。天子、天子,也是受制于天的。他再怎么样也不能触怒天地,所以在原始的故事里,他之所以要娶孟姜女,也有安抚的成分。他娶了她,她也有了好归宿,故事的原型是这样讲的。他说:我怎么能怨你呢?这是寡人之过。孟姜女说:我怎么能怪天子呢?就好像战争不可免,修长城也是理所固然。她说:我只恨一件事。秦始皇问她是什么事。她说:如果我早生十几年或晚生十几年就好了,我只怨自己生不逢时啊。真的好可怜!我看到这里,真的好感动。很多人真的不怨天不尤人,中国人的性格最忠厚,只是觉得自己生不逢时。我不怪你强权,他没有这样的力量,而且他自己也知道,天子是不可逆的,我只能怪自己不能早生、或者晚生十几年。看到这里,我心里说不出是什么滋味,太重了!太可怜了!在澎湃的历史之河中是这样的,到现在似乎仍然是这样的。许多知识分子,如王勃所说的“童子何知,躬逢胜饯”,他有一种敬畏在里面,对不可知的事物,包括对强权,也是这样的。

这里也可以说是一种见识,一个女人的见识。像花木兰的见识一样,这里都通了。花木兰为什么要参军?那也是因为她知道战争的不可免,这是天灾人祸,怪谁都没有用,那最终还不如自己去面对。孟姜女的面对就是去找自己的丈夫,找不到了,希望见到最后一面,见到尸骨也要见。这种情感,一定要见到,才是一种圆满。哪怕是最后这样的下场,也是一种圆满,跟他一起。这是自古以来的东西,我说中国人真是好忠厚。

甲:所以就你理解来说,这种寻夫更像是一种象征。

蔡:是的,更像是一种象征。这里面的东西太重了,只是我的笔头带不动。我被逼着看这些历史故事时,这两条线我根本就没有什么是非去评论它,长城是一种必然,孟姜女也是一种必然,这种垮也是一种必然,它被修起来仍然是一种必然,到现在人们喜欢它还是一种必然。这个题材是我很畏惧的,在形式上两条线索也是大难,我是知道的。

……

2016年5月20日阿甲根据录音整理