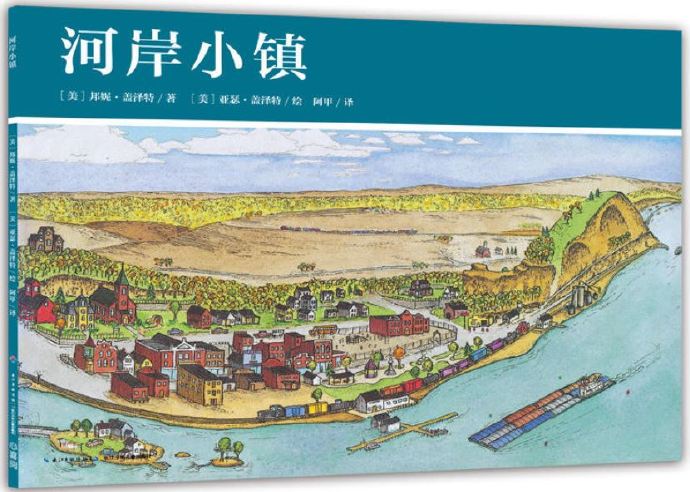

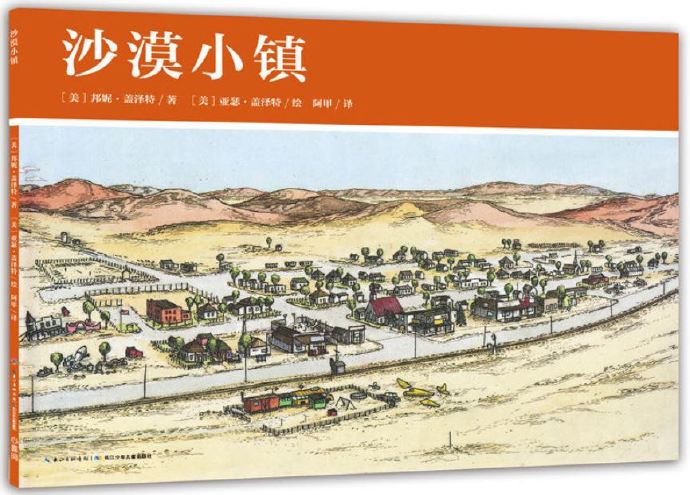

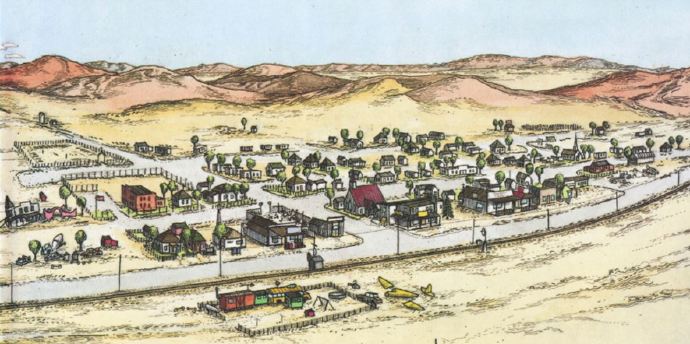

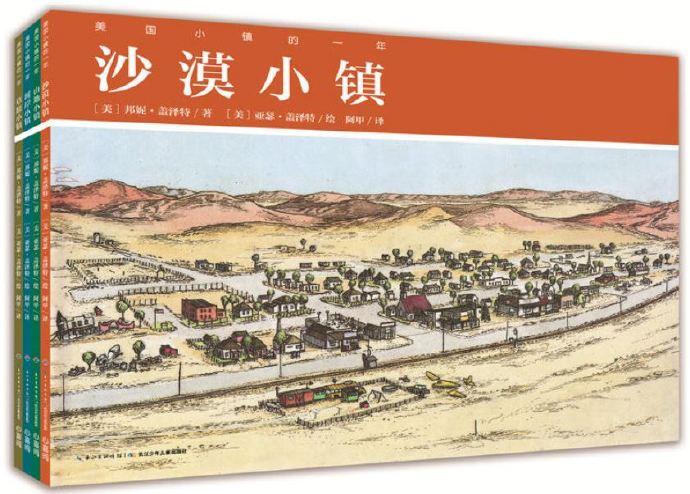

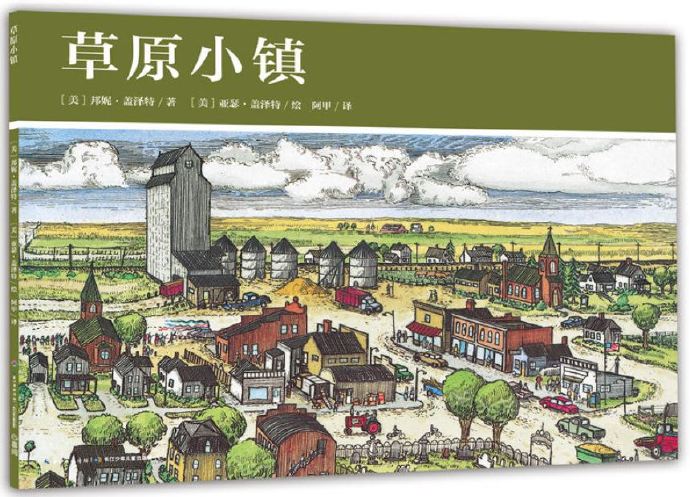

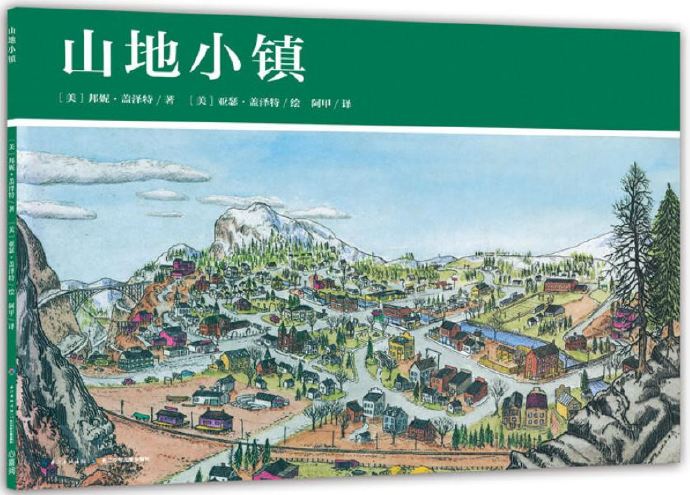

这四本图画书,以写实的手法描绘了四种不同的美国小镇——草原小镇、河岸小镇、山地小镇、沙漠小镇——的基本样貌,讲述了小镇居民一年四季的生活状况。仅从创意而言,简直朴实到了至简的程度,而就文本的叙述方式来看,差不多就是一本流水账。但有趣的是,它们居然是那种能让人百读不厌的书,每次重读都能有新的发现,而且,更厉害的是,它们能让你遐想连篇,甚至可能激发出某种冲动,想去探究一下这些故事背后的故事。

如此朴实的几本小书,为何会有如此迷人的魅力呢?

创作者邦妮·盖泽特和亚瑟·盖泽特是一对夫妇,恐怕在创作之初,他们也没有想到这样的书会迷倒那么多大小读者。起初,对于他们来说,这样的小书大概只是为了满足对童年故乡的怀念,以及对渐去渐远的传统小镇生活的某种怀旧情感吧。第一本《草原小镇》在1998年出版时,创作文字的夫人邦妮已经56岁了,负责画插画的丈夫亚瑟比夫人大一岁。他们生活在伊利诺伊州的加利纳,那是一个位于美国中西部的密西西比河畔的河岸小镇,镇上人口只有3000多人。

邦妮和亚瑟都是拥有名校硕士学位的高才生,本科毕业后结了婚,育有一子,名唤诺亚——是的,就是诺亚方舟的那个诺亚,亚瑟一直对方舟很着迷,后来还为相关的故事画过插画,甚至创办过一个跟方舟有关的公司。这是后话。有意思的是,这对夫妇带着孩子选择定居在小镇上,在当地学校当起了老师。邦妮做了很长时间的老师,快到50岁时,发现自己更爱写作,于是转型成了一位专栏作家,而后又发现自己也蛮喜欢摄影,就从零开始学起,几年后办起了个人摄影展。亚瑟则很早就发现自己真正的兴趣不是当老师,而是在蚀刻版画上,于是他创建了一个蚀刻印刷作坊。他在一个废弃的采石场上建了一幢石头房子,一家人住在楼上,顶层可以远眺壮丽的密西西比河,底层就是他的作坊,里面放着一部老式的重达2500磅(约1100多公斤)的蚀刻印刷机,据说十六世纪的蚀刻艺人就是用的这一款印刷机。亚瑟的大部分作品,也包括这四本小镇图画书的插画,都是用这个古旧、笨重的大家伙制作的。以当代人的眼光来看,盖泽特夫妇选择的小镇生活堪称清贫,在亚瑟的自述中,儿子诺亚的童年基本上是“穷兮兮脏兮兮”的样貌,但这一家子似乎都乐在其中。

先入童书这一行的是亚瑟,在一次画展中,他的蚀刻版画深深吸引了波士顿霍顿-米夫林出版公司的童书主编沃尔特‘洛林。洛林觉得他的画作在讲故事,而且天然有种孩子气。洛林没有看错,亚瑟确实颇有孩子气,他平常没事就在家附近的农场转悠,喜欢农场动物,尤其喜欢猪。他还对建筑特别有研究,喜欢画小镇里的各种建筑——这恰好也是孩子们普遍的爱好之一。洛林和亚瑟一拍即合,在洛林的引导下,亚瑟创作了好几本以猪为主人公的图画书,总体来说颇受欢迎。

特别值得一提的是,这位沃尔特·洛林其实是一位极富经验的童书编辑,他是美术编辑出身,从1965年开始就担任起霍顿-米夫林公司童书部的负责人,他曾与创作“好奇的乔治”的H.A.雷合作出版过两本令人惊叹的给孩子们讲星座的书(如已有中文版的《星座,我们一起去发现》),他也出版过《蓝色的海豚岛》《记忆传授人》这样经典的儿童小说,但最让他骄傲的是发现并培养了“乔治和玛莎”系列的天才创作者詹姆斯·马歇尔,在他的旗下还有图画书界另外一些大师级人物,如大卫·麦考利(代表作《黑与白》)、克里斯·范·奥尔斯伯格(代表作《极地特快》)和艾伦·塞伊(代表作《外公的旅程》)等。能遇上洛林,是亚瑟的幸运!

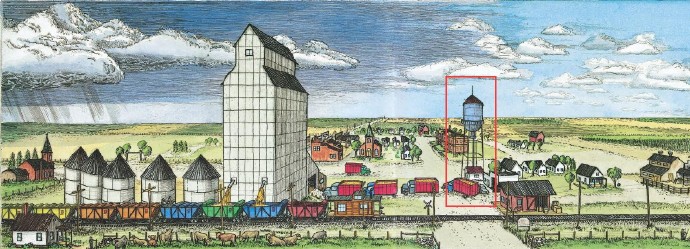

亚瑟的创作路线,很自然地走向了身边的小镇。也许是基于他小时候在德克萨斯州乡间的童年体验,他对农场里的干草堆很着迷,他想画一本有关干草堆的书。大概是一聊之下,发现身为作家的夫人比他对干草堆更加熟悉,因为邦妮小时候就帮父亲打理过农场(邦妮后来还写了几本自传体小说讲述自己在农场的成长经历)。于是相守半辈子的这对夫妇就成了创作图画书的搭档。1995年出版的《干草堆》是他们合作的处女作。这本讲述干草堆的书颇受评论界的好评,因为实在难得有这么一本图画书,如此真实且有趣地讲述农场的生活。不过也许是因为趣味点过于个性化,那本书并未得到广泛的传播。但这并没有打击亚瑟的热情,他发现自己对装有升降机的谷仓也特别着迷(部分原因是他自己曾被困在这种谷仓的顶层),又准备拉着夫人再创作一本《装有升降机的谷仓》!大编辑洛林最初听到亚瑟的这个主意时,差点就要喊:“装有升降机的谷仓?饶了我吧!”因为这个创意实在是太个性化了。幸好,洛林没有喊出口,也没有马上拒绝,而是耐心地与热情爆棚的亚瑟聊:这种谷仓一般建在什么地方?谷仓旁边一般建什么?建有这种谷仓的小镇一般是什么样的?小镇的位置呢?小镇的居民呢?小镇的风情呢?……亚瑟滔滔不绝地给编辑描绘了他所知的草原小镇的一切。最后的问题便是:那为什么不做一本《草原小镇》呢?

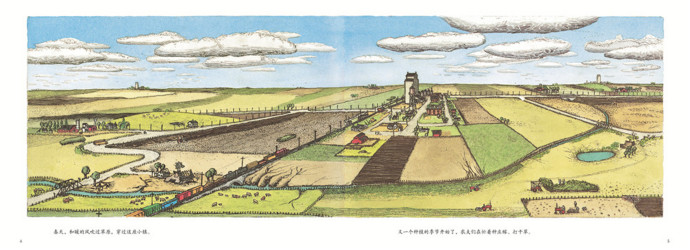

《草原小镇》对于邦妮和亚瑟简直是个绝妙的主意!一番探究之下,亚瑟发现自己并不仅仅是对农场动物、干草堆或大谷仓着迷,他真正着迷的是小镇的一切!而邦妮恰好就是在爱荷华州一个草原小镇上的农场出生长大的,她不仅仅是熟悉而已。她在第一本自传体小说《草原上的夏天》中讲到自己成长阶段的复杂情感:家中没有男孩,几个姐妹很小就开始帮父亲干体力活儿,她是个有点胆小的女孩,尤其不敢接近农场里脾气暴躁的牛,她对此羞于启齿,却又渴望在父亲面前好好表现,让他为自己骄傲,她最终通过努力得偿所愿……借着《草原小镇》,夫妇俩各自最美好的爱好和回忆都找到了抒发口。

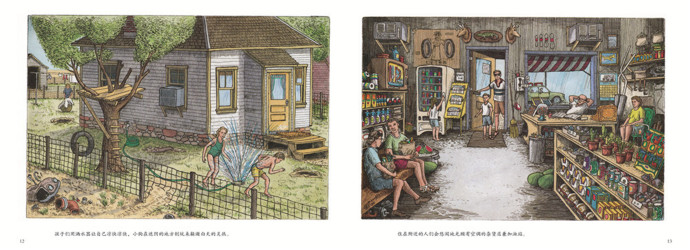

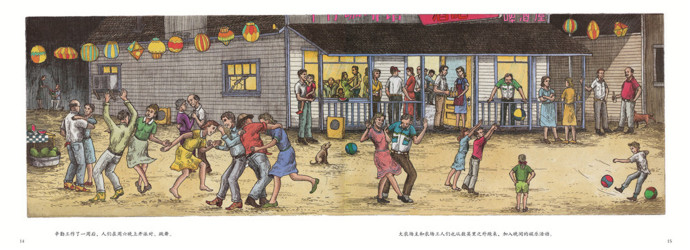

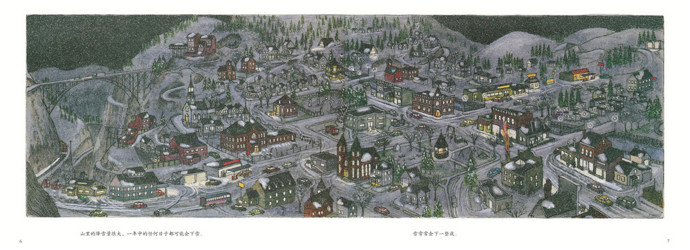

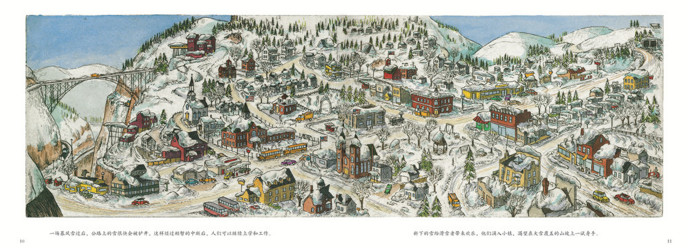

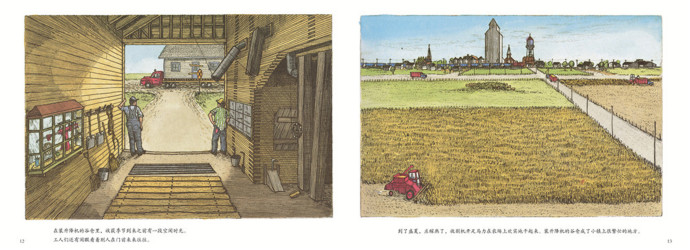

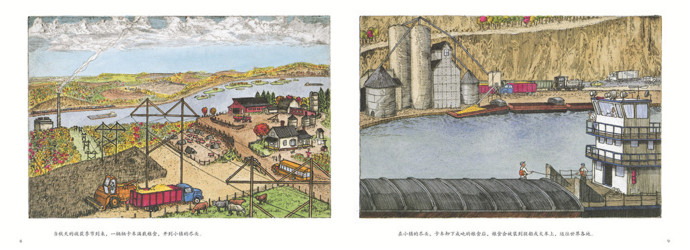

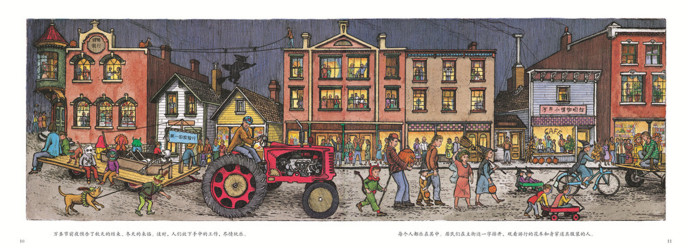

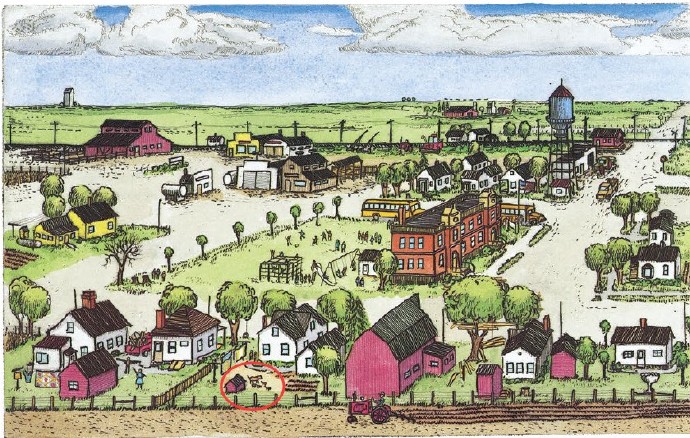

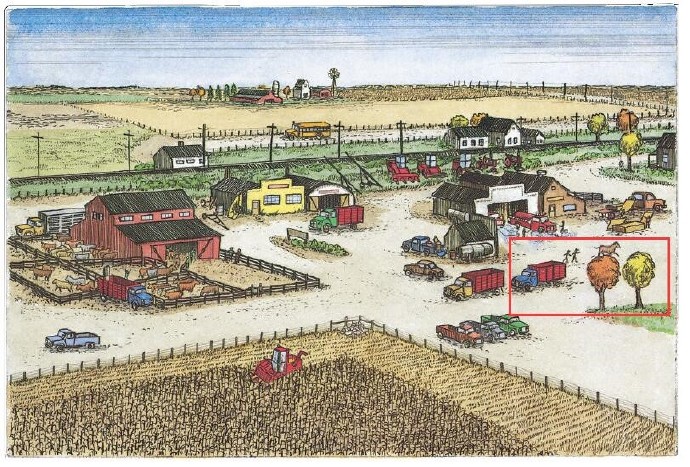

于是,这本看似平凡朴实的小书,融入了浓浓的情感和热情。两人呈现给读者的其实不是当下的草原小镇,而是历史长河中的小镇,其样貌大概最接近两人童年时(也就是二十世纪中叶)的小镇。我们看到小镇居民一年的辛勤工作,也看到他们的休闲玩乐;我们看到整个小镇的街道建筑,还看到它们各自的功能和相互的关联;我们看到四季的变化对人们生活的影响,还有人们与大自然和谐共处的状态。当然,仅有这些,已经是一本很实用的社会历史画册了。但他们没有止步于此,他们(特别是负责插画的亚瑟)在书中加入了许多好玩的“小插曲”——婚礼、葬礼、小火灾、小事故、新建的树屋、卖掉的房子、新生的小狗、逃走的母牛……仔细到小镇的画卷中去寻找,会发现那便是热热闹闹、活活泼泼的小镇生活。当你没有发现以前,生活大概“不过如此”吧;等你发现以后,生活就变得趣味盎然了。我们自己的日常生活,又何尝不是如此呢?

这本《草原小镇》,以及后续的几本小镇图画书,让我忍不住想起罗兰·英格斯·怀德的“小木屋”系列,其中最著名的当属《草原上的小木屋》。“小木屋”系列讲述的是十九世纪七十年代前后英格斯一家到西部草原的拓荒生活,文字非常朴实,但故事特别感人,那些拓荒者在恶劣环境下展现的坚忍不拔的精神,还有丰富的生活智慧、永远乐观积极的态度,让人久久回味,甚至忍不住向往那样的生活。读这四本“美国小镇的一年”图画书也有类似的感受。说到当代的美国,人们大概总忍不住朝着“纸醉金迷”“物欲横流”的方向去想象,那的确是事实的一部分,但不是全部。这样的图画书,展现的是美国文明的另一面,实际上也是人类文明的另一面,也许是更应当珍视的一面。

正因为如此,这套图画书被誉为“读来令人愉快的美国文献”,受到美国图书馆员和教育工作者群体的极力推崇。我想,它们讲述的故事、介绍的知识和希望传递的精神,也是非常适合中国小读者的;而那些美丽的画面,还有画中藏着的无数小秘密,一定也会让我们的孩子深深着迷。

如此迷人的纸上档案馆,并不专属于美国的孩子。当然,我们自己是不是也应该多建一些这么美丽迷人的中国纸上档案馆呢?

阿甲写于2016年10月15日北京