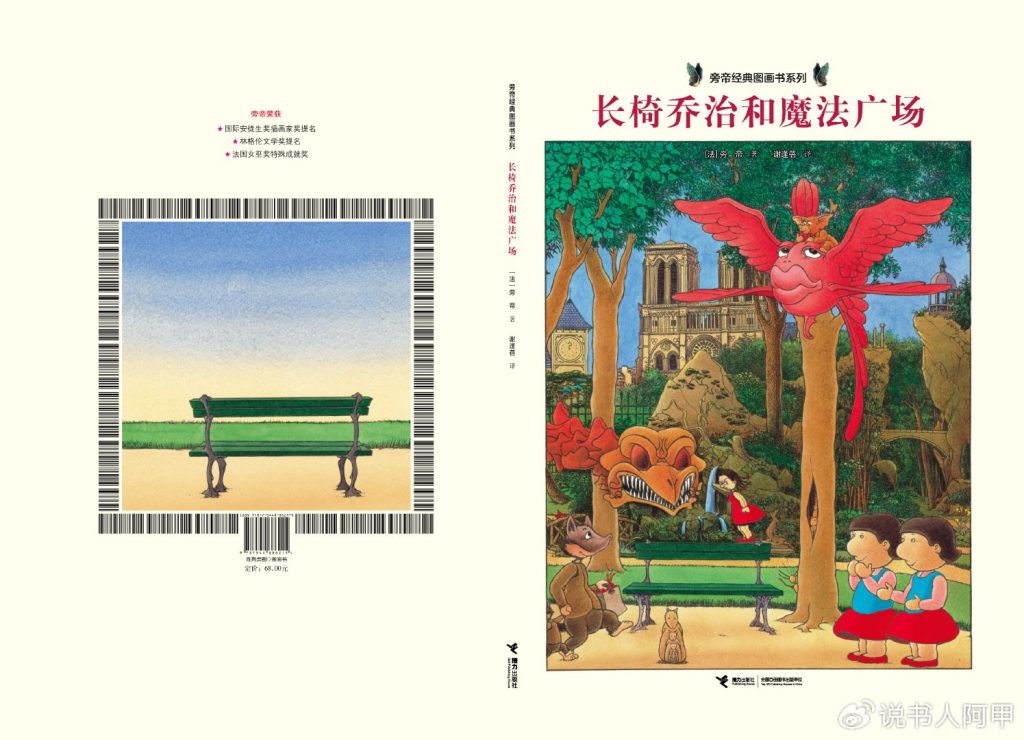

法国童书作家、插画家克劳德·旁帝(Claude Ponti,1948~)曾两度入围林格伦纪念奖,在世界图画书舞台上享有盛誉。旁帝相当高产,已翻译引进到中国的作品就有30多种,其中与“小鸡布莱兹”相关的作品最受欢迎。旁帝的画风可辨识度很高,融合瑰丽的色彩和奇幻的造物,画面细节奇异繁复,藏着近乎无限可能的叙事,幽默风趣,又充满隐喻和象征。这使他的作品特别适合反复阅读,或者可以说,读一两遍可能还真“读不懂”。其作品的多层次叙事,尤其适合不同年龄段的读者从中读出多重的意义。

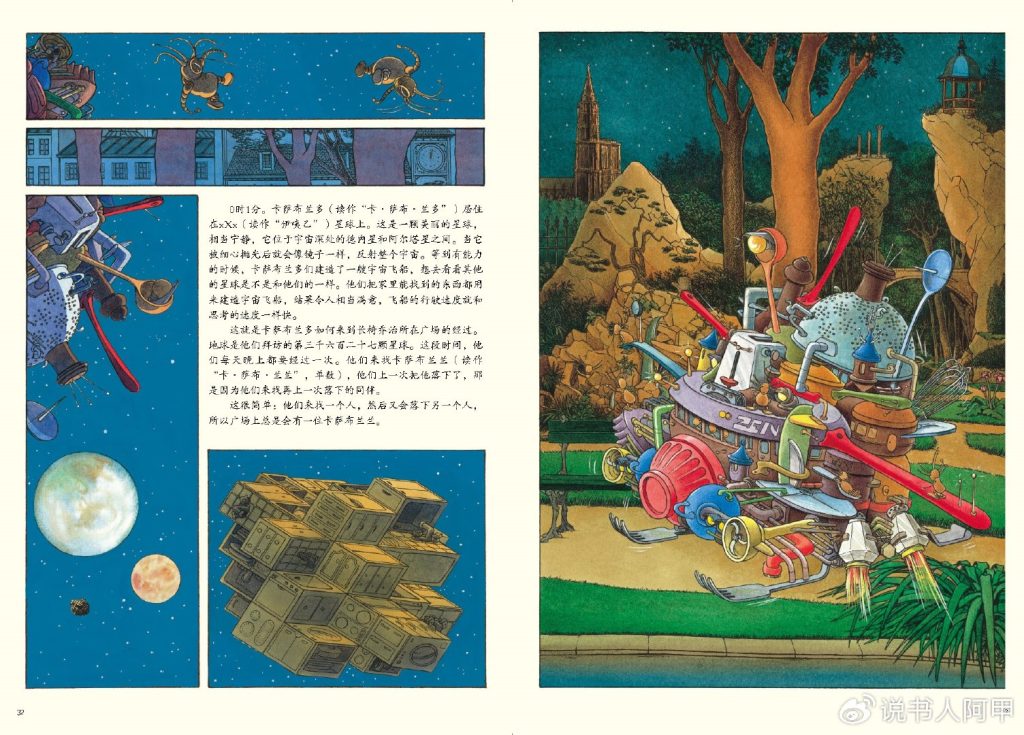

这里,我想用最初出版于2001年的《长椅乔治和魔法广场》(Georges Lebanc)来展示其多层次叙事的独特魅力。

先来快速读一遍

文字开头这样写道:“乔治是一把长椅。多年以来,他一直住在阿尔贝·方圆广场。”是的,故事的主角不是人,而是一把椅子——一把有名字、有记忆、有经历的椅子。故事从广场开始,却远远不止于此。

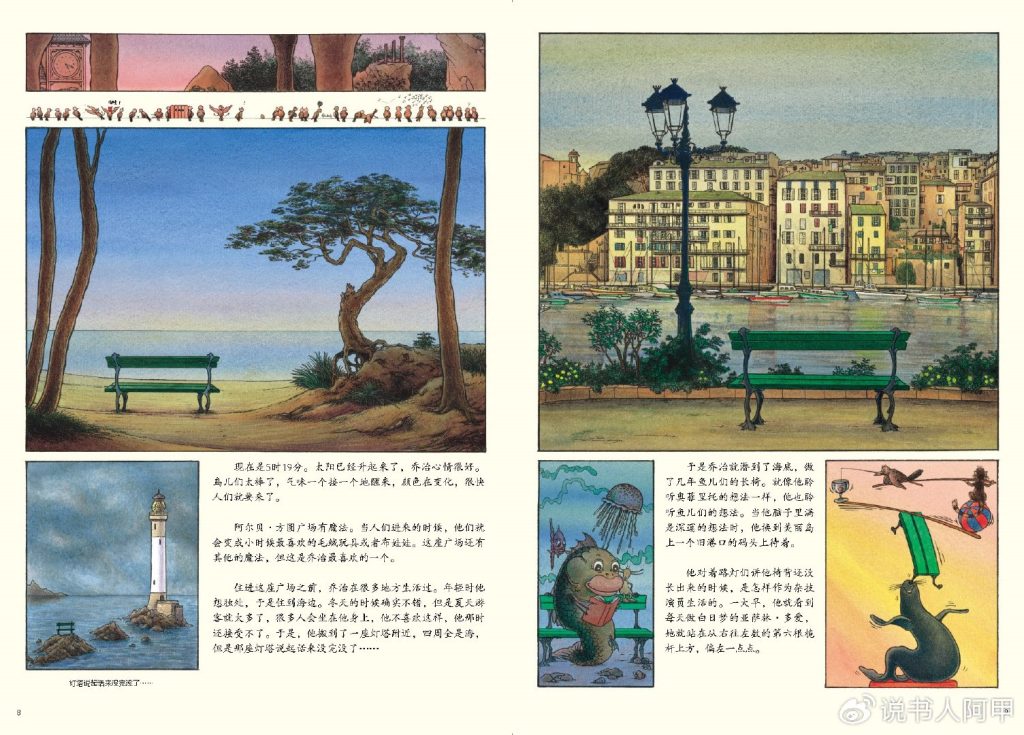

旁帝用画面为读者展示了乔治生活的广场花园。如果读者初次从此经过,也许会觉得这里和许多城市的广场别无二致,绿植、草坪、假山、座椅,作为城市公共空间的一部分,人们在这里社交、休闲和放松。而乔治呢,就是公园里常见的那种长椅——有着铸铁的椅脚和椅架,椅面和椅背都是长条的木头。如果没有特别交代,也许读者并不会特别在意长椅的存在。

特别有趣的是,旁帝接着说,乔治小时候是一个小凳子,渐渐长成了一张长凳。在椅背尚未长出时,乔治曾是杂技团的演员,经历过惊险与欢笑。如今的乔治,已长成读者在画面中看到的模样。说起来,乔治家族里的所有成员都是椅子,他们是国王的王座、巨人的小凳子、飞机上的弹射座椅,甚至还有马桶座……每一把椅子,都有属于自己的命运。而乔治有不同的生活经历,他在海边、海底、旧港口都待过。如今,他选择在阿尔贝·方圆广场安家。

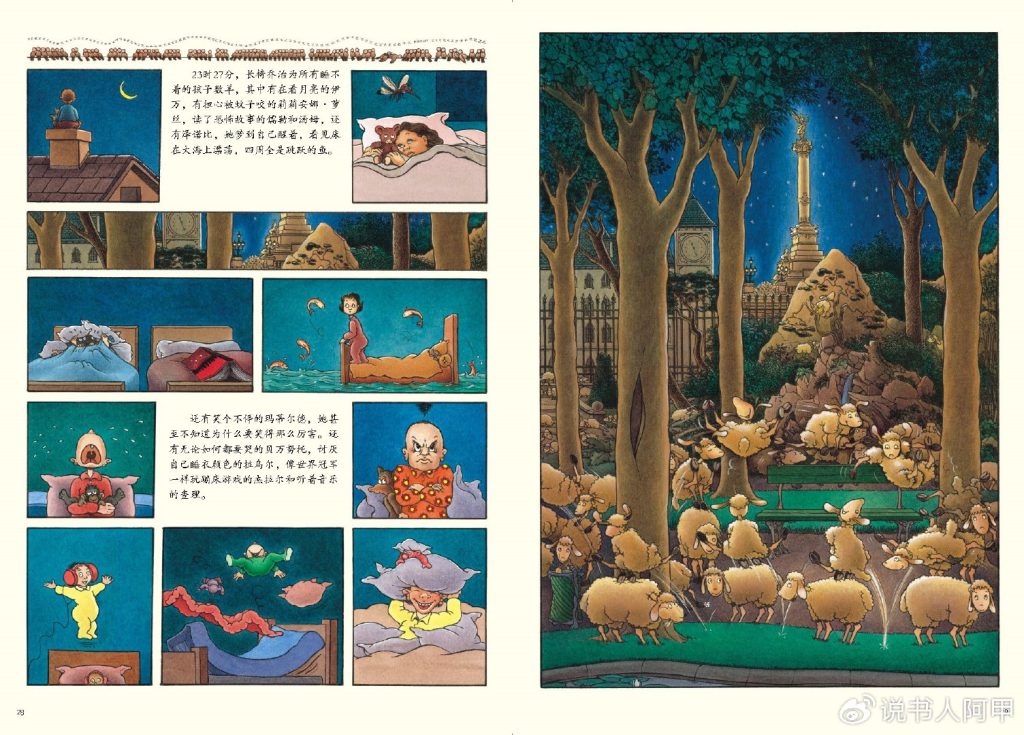

为什么要选择这个广场?因为这里有魔法。“当人们进来的时候,他们就会变成小时候最喜欢的毛绒玩具或者布娃娃。这座广场还有其他的魔法,但这是乔治最喜欢的一个。” 文字部分就这么简单的几句话,画面里却有着令人眼花缭乱的细节,等着读者去探索。

首先是那些形态各异的奇怪生灵,形态夸张,表情奇特,性格却又真实鲜活,使得他们在离奇的世界中充满了活力。其次是天马行空的想象力,让读者仿佛进入一个超越现实的世界。另外,画面中丰富的细节,让读者可以在其中发现许多隐藏的故事和角色。无论是背景中的小生物、细微的表情变化,还是奇特的建筑和物件,都展现了作者的极致追求。但这些细节还需要你在多次翻阅后才能被渐渐发现……

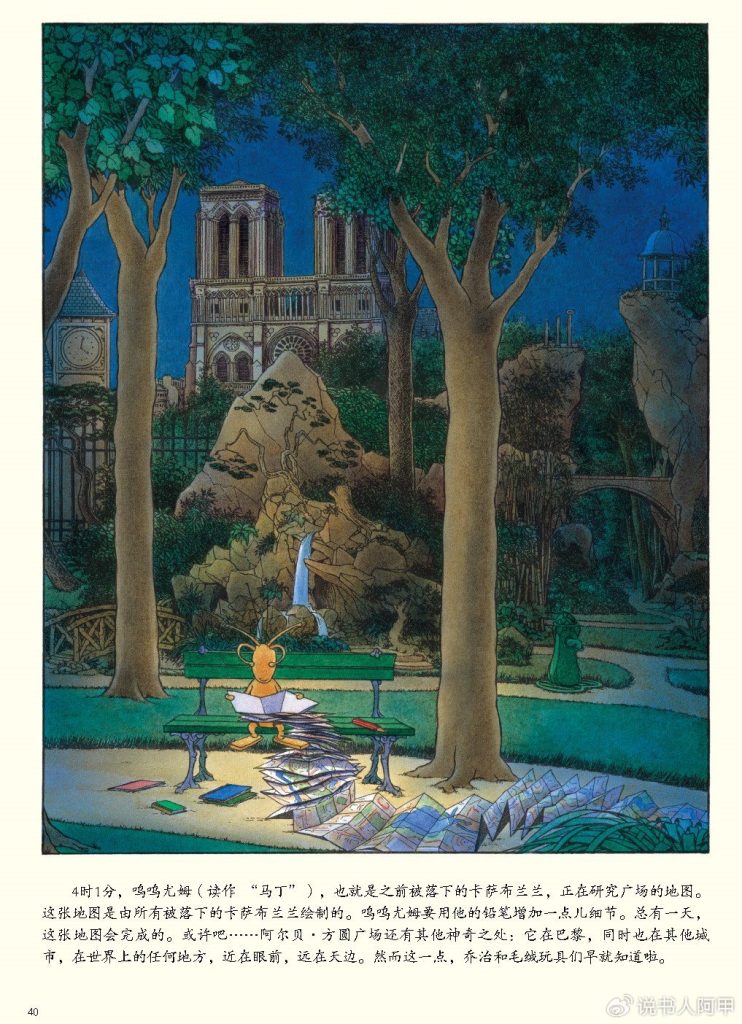

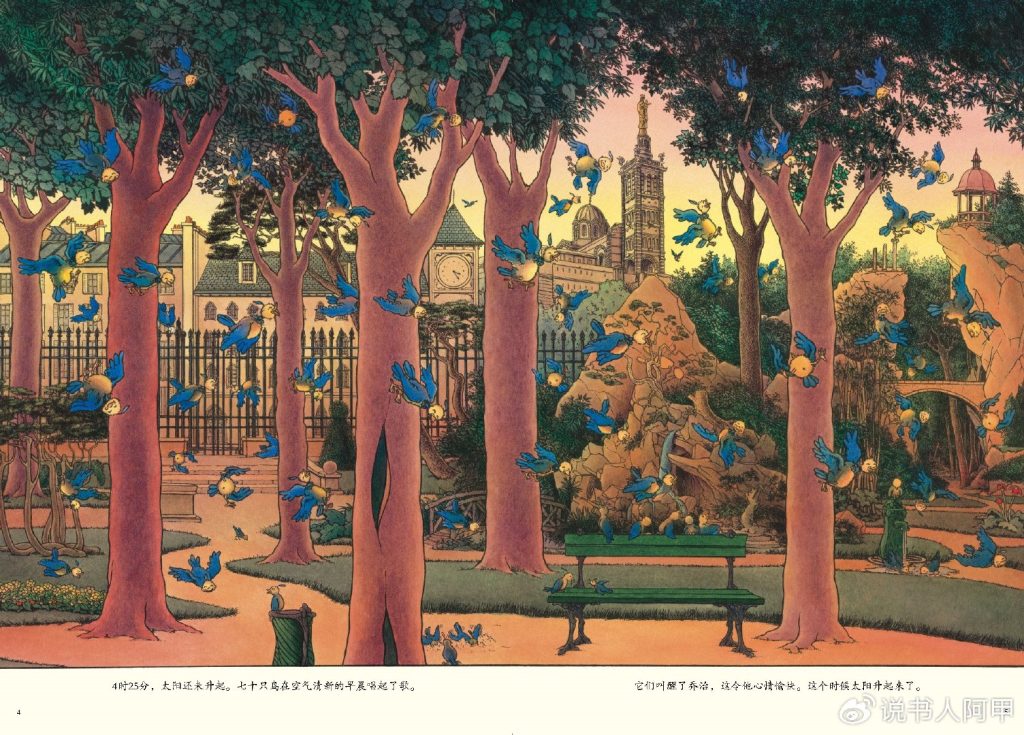

我们先快速翻阅到故事的结尾,从这一个凌晨的4时25分到下一个凌晨的4时1分,差不多24小时各种奇异生灵的狂欢之后,一切归于平静。收尾干净利落:“阿尔贝·方圆广场还有其他神奇之处:它在巴黎,同时也在其他城市,在世界上的任何地方,近在眼前,远在天边。”

儿童可能会读到什么?

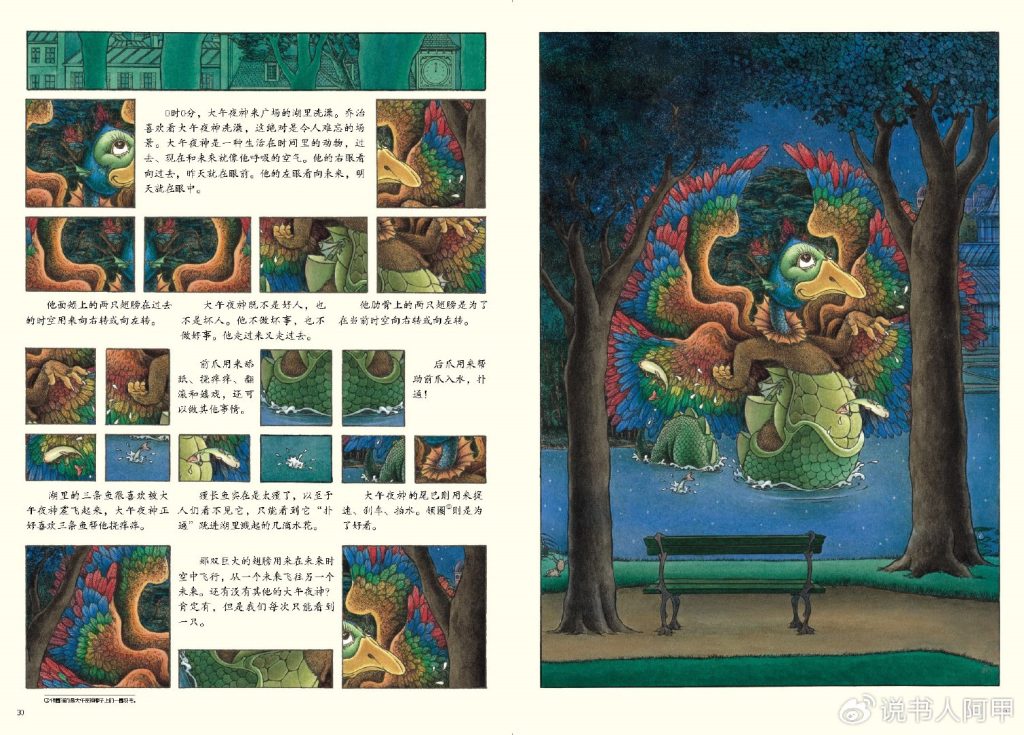

如果你问我:长椅乔治的故事到底讲了什么道理?儿童读者会如何从中受益?——我确实感觉无从回答。这本书似乎并没有试图讲什么道理,它更像是一个大型的文图游戏,呈现了许多奇绝的幻想,又若有若无地传递着某种深意。比如“0时0分,大午夜神来广场的湖里洗澡”,从时间上看,这一定是最重要角色登场的时刻,但“大午夜神既不是好人,也不是坏人。他不做坏事,也不做好事。”这个奇妙的造物,只是跨越过去、现在和未来的时间具象,本无善恶。儿童如能对此有所领悟,会不会受用终身?

我想,以儿童的视角来看,这本书的丰富画面和奇特情节一定能激发他们强烈的好奇心,它更像是一次感官和想象力的盛宴。书中的奇幻角色让孩子沉浸在不可思议的想象中,从粉色的飞鸟到拟人化的玩偶,从巴比泽波斯龙到外星人卡萨布兰兰,每一个角色都具有独特的造型和功能,而妙就妙在,这些奇特的角色都能与小读者产生情感连接。在情感方面,安娜依斯·P和她的布娃娃梅兰妮,能给受委屈的小女孩带来巨大的勇气;盛大的生命巨人之舞,能给“感觉生活并不容易”的小宝宝带来极大的抚慰;泪水池的场景,能让孩子看到悲伤可以被接纳和释放;在长椅乔治为所有睡不着的孩子数羊的那一幕,每个孩子都有可能从中获得共鸣。

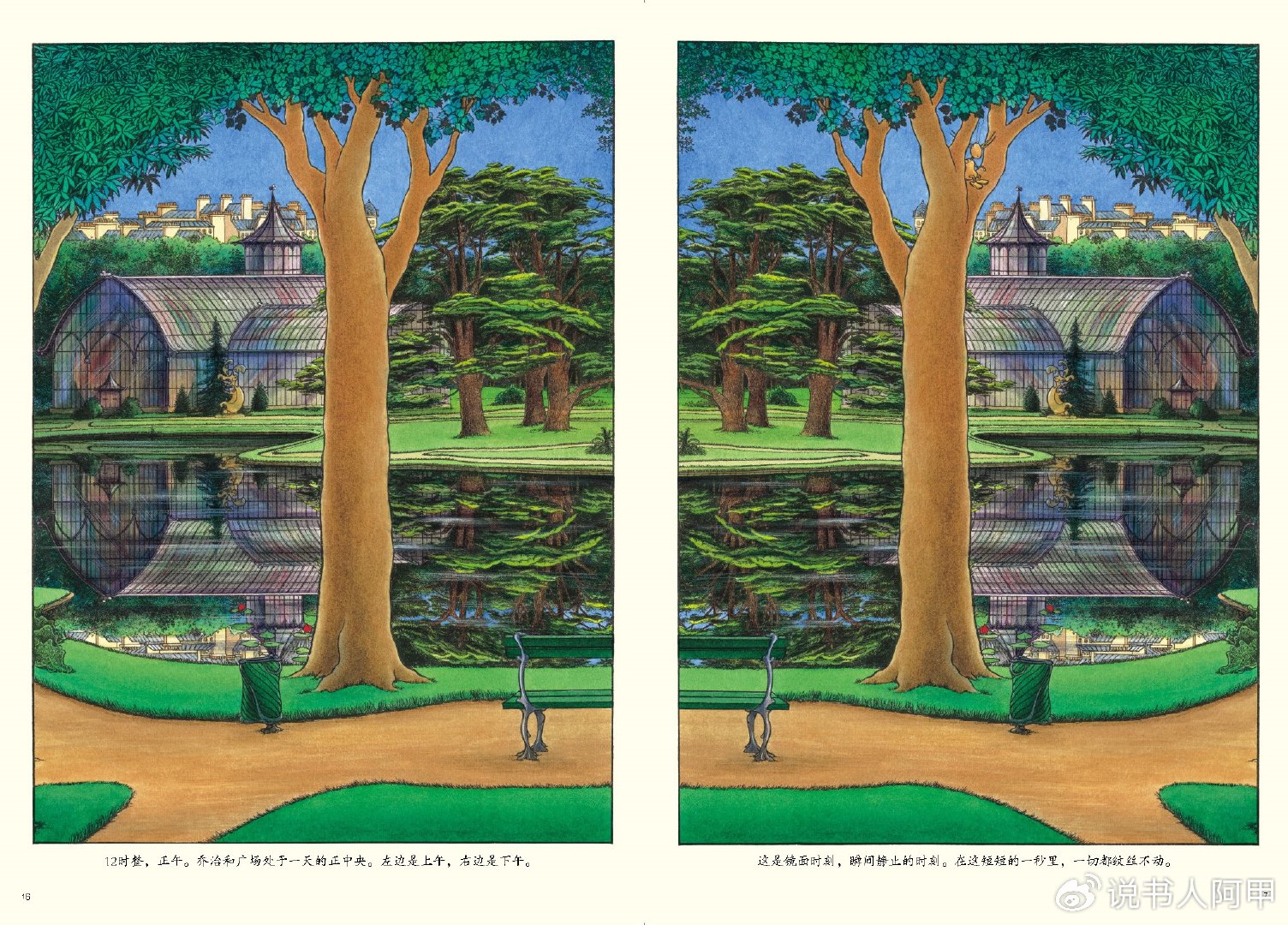

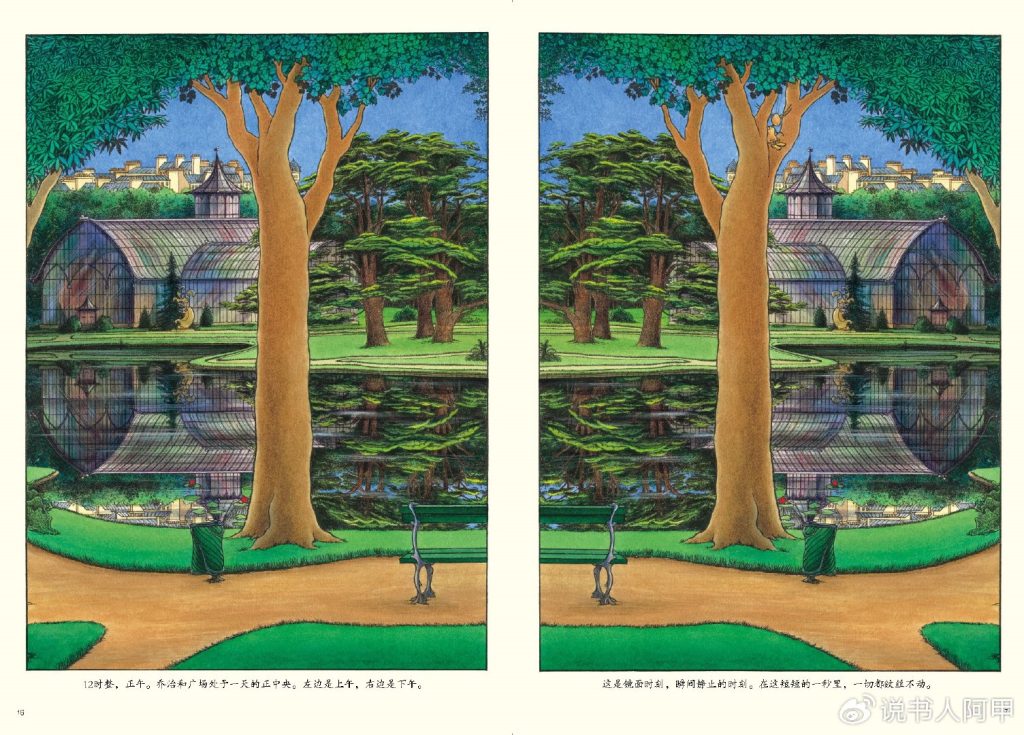

对于小读者而言,特具游戏趣味的文图故事很容易让他们代入其中。魔法广场“无处不在”的特质充满了冒险的可能性,孩子们可能会想象自己身处这样的地方,并参与其中的魔法活动。每一页的画面都包含大量有趣的小细节等待发现,这对孩子的观察力和耐心是一种潜移默化的锻炼。以“16时整,下午茶时间”的对开页为例,左页提供了右页画面的细节索引,这种设计让孩子们可以“玩游戏”般地在画面中寻找特定元素。这种视觉游戏(训练)在整本书中多次出现。而同一幅场景,可能切换不同的角度重复出现,比方说在“12时整……镜面时刻”前后的画面,广场花园的场景转了一圈,标志性的建筑(如玻璃温室)和变化的背景,都是提供有趣发现的观察对象。

整个故事发生在24小时之间,以时间为线索,在不同的时间点呈现不同的角色和事件,有魔法广场里发生的奇妙事情,也有通过回忆叙事切换的另一个时空的场景。儿童在阅读时可以感知日常的生活节奏,也可以同时感知视野更广阔的时间流动,或许能多少帮助培养时间管理意识,但更多的是在传递生命中不同阶段的不同信息,从而丰富其生命体验。获得这种体验所调用的是儿童最不缺乏的想象力,只不过旁帝这种不拘一格的艺术家,希望完全跳脱现实逻辑,用“奇思妙想”帮助他们打破思维定式,培养创造性思维。

所以我想,孩子们读这样的书,最大的受益可能是,通过富有美感的愉快体验认识到:每一个平凡的场景背后,都可能隐藏着故事和魔法。问题只在于,我们有没有善于发现的眼光和有足够创造力的想象。

成人可能会读到什么?

以我个人为例吧,第一遍读完《长椅乔治和魔法广场》,居然勾起了我想要去旅行的冲动,因为我发现书中的那个魔法广场在满世界飞!留意读图,你就会发现背景中的标志性建筑在不断变换,而那些美丽的建筑,有的似曾相识,有的好像也没见过。我很好奇地想知道,它们到底在哪儿?

在这个AI互联网时代,借助一些搜索工具和附照片的旅行攻略,可以轻松查到背景中一些主要标志性建筑如下:

P3 巴黎圣母院

P5 位于马赛的圣母守护教堂

P11 位于诺曼底的圣米歇尔山修道院

P17 可能是巴黎植物园的热带温室

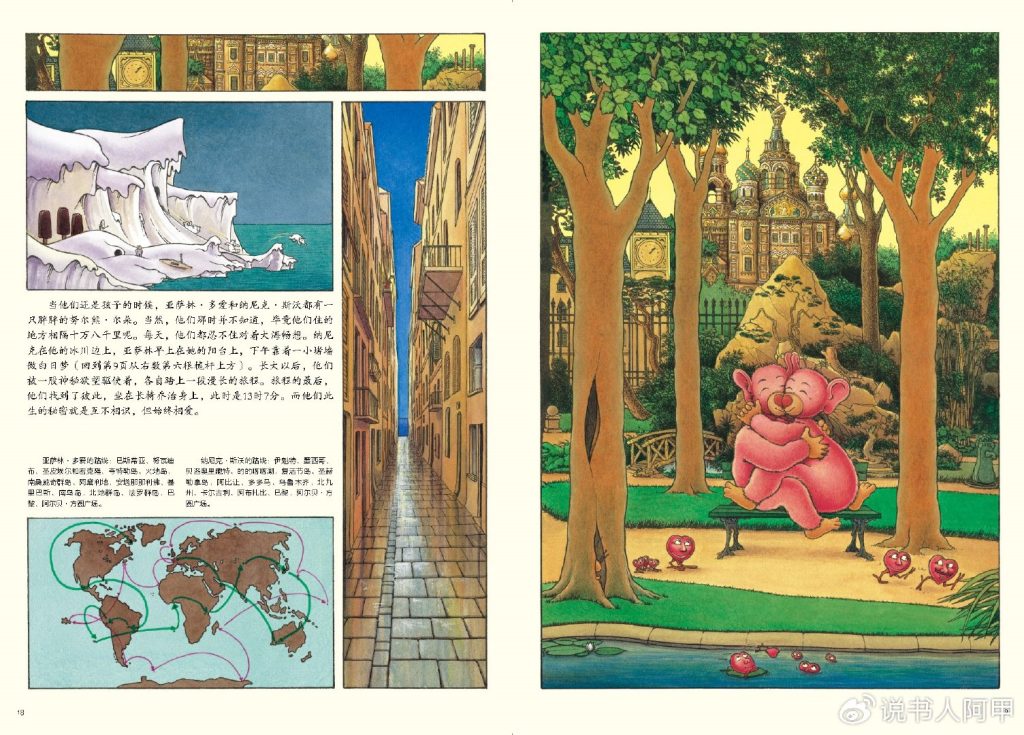

P19 俄罗斯圣彼得堡的复活教堂

P23 巴黎的古监狱

P29 位于巴黎巴士底广场的七月柱

P33 位于斯特拉斯堡的大教堂

P35 位于里昂的富维耶圣母大教堂

还有一些场景,可能是在巴黎的卢森堡公园、蒙马特高地、凡尔赛花园,或是马赛的某个港口,总之,这个魔法广场主要是在法国本土周游,偶尔也会去一趟俄罗斯。这呼应了旁帝在结尾时的提示,“它在巴黎,同时也在其他城市,在世界上的任何地方”。

不过,更有趣的是,如果我们尝试将背景中的标志性建筑与当页正在发生的故事建立关联,会产生怎样的联想呢?比方说,亚萨林·多爱和纳尼克·斯沃各自拥有的胖胖的努尔熊·尔朵,13时7分在长椅上相遇,背景是圣彼得堡复活大教堂,是“爱与奇迹”?还是“缘定终身”?还是“复生”为完整的自己——他们终于找到了自己?再比方说,下午茶时间的背景是巴黎古监狱,难道是对八匹狼偷饮料和点心的某种调侃,暗示“偷窃可能要坐牢”?最逗的是,所有睡不着的孩子与肆意闹腾的羊羊们,出现在象征着动荡、变革与自由精神的巴士底广场的七月柱下,是不是在鼓励孩子们放飞自由的灵魂?

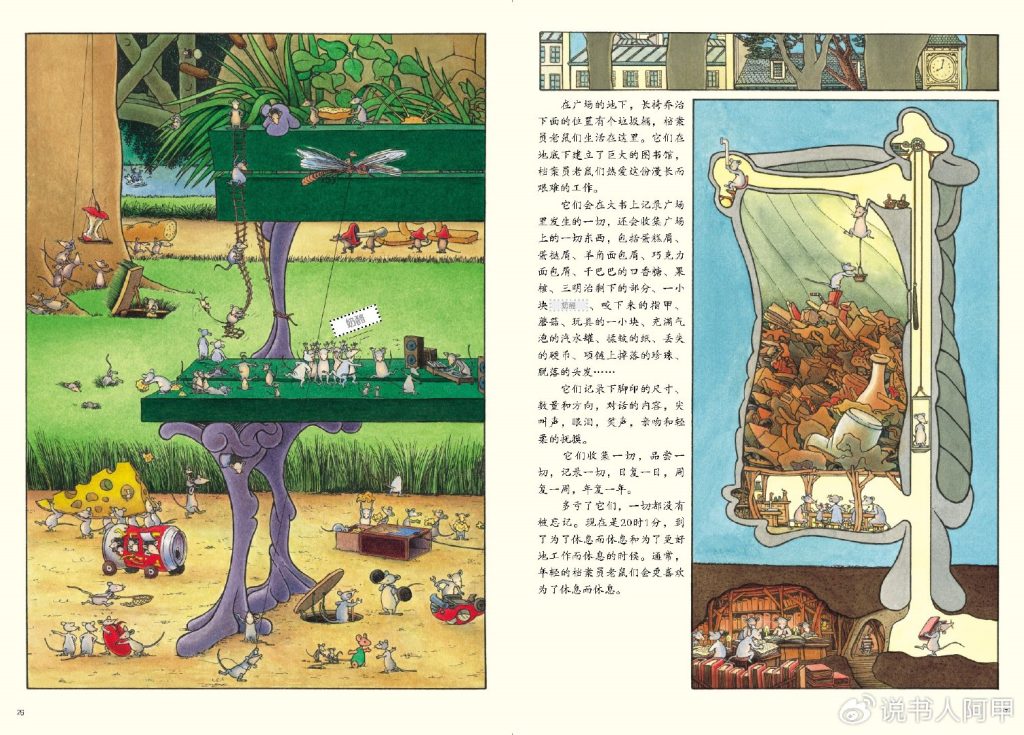

总而言之,满世界飞的魔法广场,对于小读者可能只是好玩、逗乐的视觉游戏,而对于大读者来说却有更多的历史、文化解读空间,这取决于读者的人生阅历和阅读经验。比方说,作为一名超级书虫的我,对于P26-27页档案员老鼠们建立的巨大图书馆就深有感触,这些老鼠收集广场里发生的一切东西,既有琐屑至极的物质载体,也有承载情绪和情感的精神载体,这让我忍不住联想起博尔赫斯曾经写过的短篇小说《通天塔图书馆》,还有他那句经常被人传颂的名言:“我一直以为,天堂应该是图书馆的模样”。

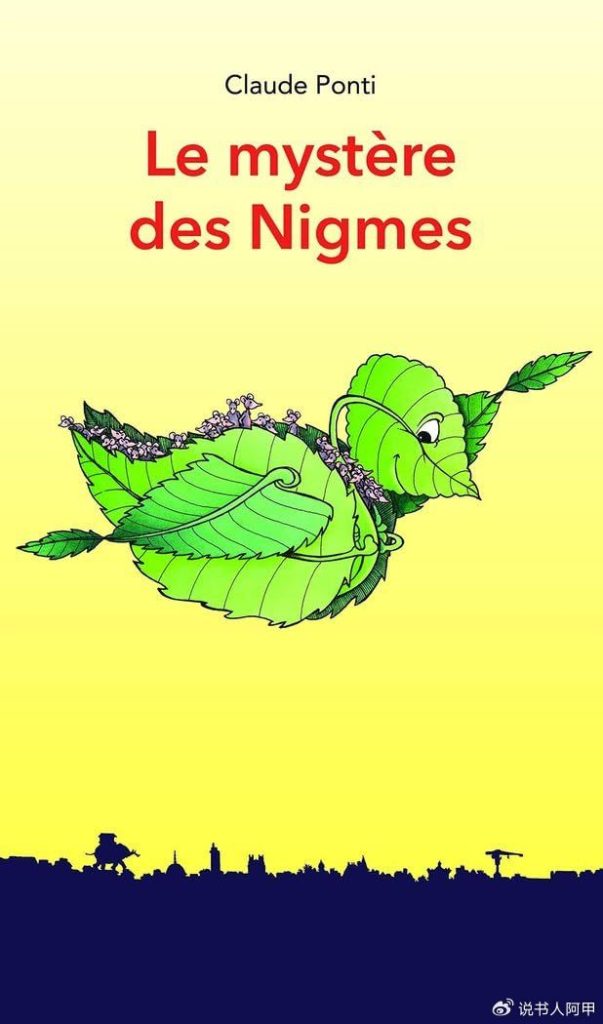

旁帝笔下那座充满怪诞谐趣的地下图书馆,可以说是童话版的通天塔图书馆,同样象征了无限的知识和可能性。旁帝自己也深爱这个创意,以至于15年后(2016年)又出版了续集Le Mystère des Nigmes(暂译《尼格姆谜题之谜》),讲的是这个魔法广场因一个怪兽的破坏停止了移动,而最严重的是,档案员老鼠们维护的文献、单词和字母都被神秘地抹去,为了恢复失落的文化,小鼠们必须展开一场探案行动,寻找消失的档案和线索,同时还要揭开是谁实施了这场破坏行动,以及动机何在。旁帝在续集出版后接受访谈时说道:“文化不仅仅是《蒙娜丽莎》,它存在于我们观看时的体验中,那是对象的丰富性,以及我们通过它分享给他人的价值。”

多维时空的迷宫

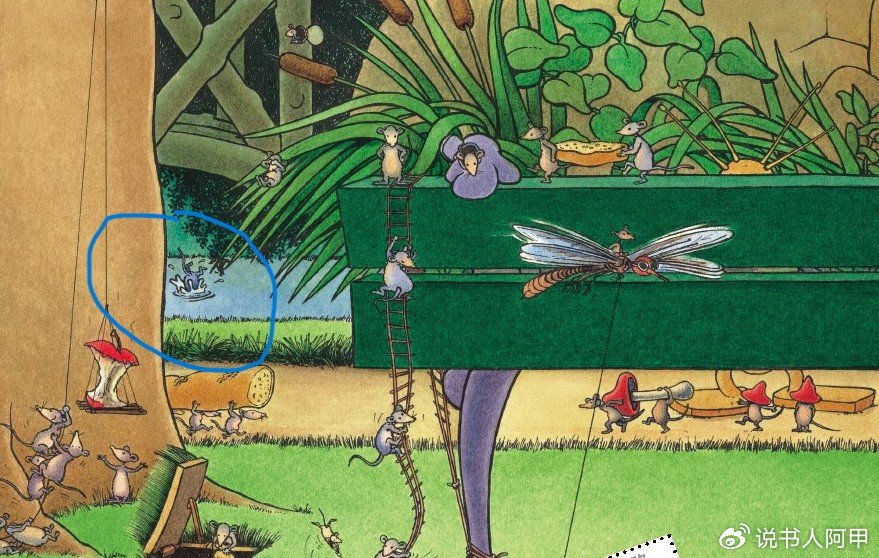

当我读到第四遍之后,脑海中突然跳出“迷宫”一词。这自然会联想到古希腊神话中为困住半人半牛的弥诺陶洛斯而建的那个迷宫,还有负责建造迷宫的代达罗斯,以及他儿子、飞得离太阳太近而坠落的伊卡洛斯……旁帝没准也想到了,如果留意看的话,在P26-27页画面(如前)的左上角,似乎有一只坠落小池塘的档案员老鼠!

当然,你也完全不必有这样的联想。但从技术上来看,这本图画书确实有某种类似迷宫的结构。前面说到,这原本就是一个经常会转移空间的广场。再留意看封面和封底图,主人公“长椅乔治”刚好转了一圈;前环衬与后环衬页的视角,也大致转了180度。如果你试着在脑子里想象这个广场花园的场景,整本书就像一个全息的结构图,而在中间的镜面时刻,空间又发生了对称性的切换。而从相应的时间轴来看,大致24小时,文字中标注从凌晨4时25分到下一个凌晨4时1分,真正的中间分割时间是在16时左右,大略是在书中生命巨人之舞到下午茶的时间。对比看内文的第一幅图(P3)与最后一幅图(P40),你会发现旁帝很严格地描绘着这一结构,而第一幅图中时钟标示的时间,故事起始大概是在凌晨4时7–8分之间。

真正奇异的是,虽然有时钟标示的时间线索,但广场里的时间属于不同的生灵,比如七十只鸟唱歌的时间,吸音符的克曼尼诺鼠的时间,费尔明的大猩猩克里祖耶来长椅上睡觉的时间,七姐妹来倾述的时间,故事之母时间,镜面时间,大午夜神洗澡时间,等等。这些时间围绕着长椅乔治,或者说,以长椅乔治的观察和感受为坐标系。而长椅乔治也有自己的生平,每个相关的生灵自然也有属于广场之外的时间轴,连外星人卡萨布兰多(复数)也有处于另一时空中的时间。简单来说,这个故事中的时间是多维的。那么,为什么我们很难意识到呢?因为那就像大午夜神的翅膀,“那双巨大的翅膀用来在未来时空中飞行,从一个未来飞往另一个未来。还有没有其他的大午夜神?肯定有,但是我们每次只能看到一只。”同理,在书中也只能看到一个卡萨布兰兰(单数)。

旁帝对于此广场的魔法设定,又增添了一层平行时空的迷离——“当人们进来的时候,他们就会变成小时候最喜欢的毛绒玩具或者布娃娃”。读者可能会有些恍惚,到底当事人是否知道毛绒玩具的另一重秘密人生?有时,可能是知道的。比方说,安娜依斯·P应该是知道的,否则,不会总是把自己的布娃娃借给需要变得更强大的小女孩。但有时,这无关紧要。比如,在下眼泪雨的1时0分,哈比萨·佩克鲁先生可能并不知道在眼泪池边落泪的毛绒小熊,他离开时感觉一身轻松,这就够了,对吧?而在七姐妹倾述的10时10分,七姐妹和她们的小布娃娃都不在乎,所谓七个就是同一个,反正快乐凭空有了七倍,管它呢!可是,最令人惆怅的是13时7分在长椅上相拥的努尔熊·尔朵,他们的主人并不知道,“他们此生的秘密就是互不相识,但始终相爱。”——多么令人遗憾!但这或许也正是许多人一生的遗憾呢?

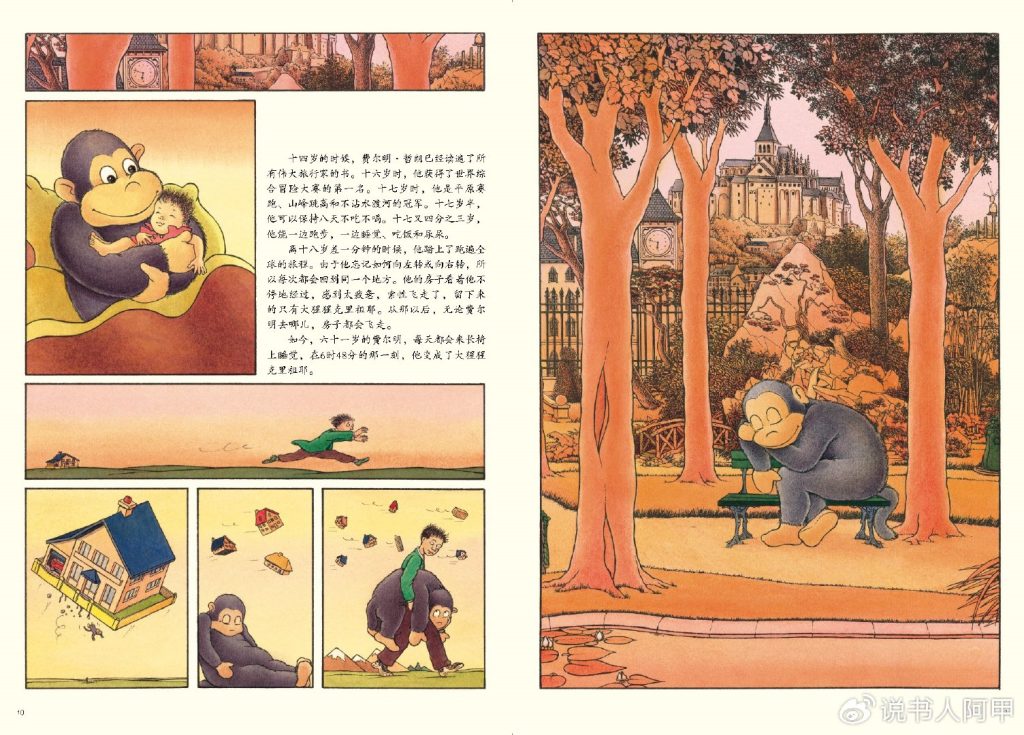

费尔明·哲朗(6时48分)看似辉煌的人生,是不是许多现代人的缩影?他那么年轻就取得了那么骄人的成就,生活效率之高,以至于能“一边跑步,一边睡觉、吃饭和尿尿”!可是他完全失去了方向感,无论怎样飞奔,都只能回到原地,连他的房子都会因为厌倦而飞走……从某种角度来看,人生会不会就有点像是这样那样的迷宫?身处其间的人,总是看不清全貌,也未必能找得到中心和出口——“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。而来自外太空的卡萨布兰多飞得更快,“飞船的行驶速度就和思考的速度一样快”,可是,他们总是在“找到”的同时“遗忘”,这似乎体现了一种近乎荒谬的逻辑:过快的速度等于完全停顿。

分叉小径的花园

旁帝在访谈中介绍,《长椅乔治》出版之后,法国南特市园林绿化部门的主任非常喜欢这本书,希望能将“长椅乔治”的概念融入南特的植物园。于是,他受邀去参与了一项与植物园相关的艺术创作项目,持续了近四年,他在植物园中进行了一系列创作,包括雕塑、艺术装置和其他小型作品。我忍不住想,如果真的设计出一个实体的魔法广场,应该会很受欢迎吧。但换个角度想,这本图画书会不会就是旁帝为读者设计的纸上“迷宫”游戏呢?

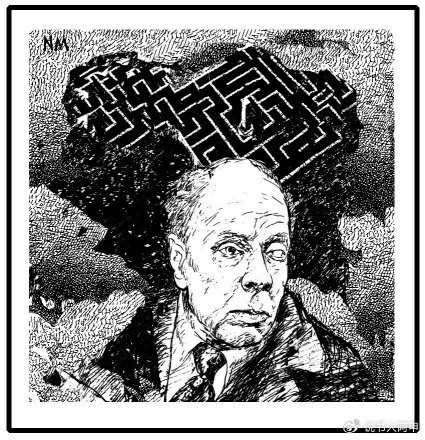

当我读到N遍时,突然想起年轻时读过的一部短篇小说集《分叉小径的花园》(博尔赫斯著),尽管不知道为什么,但我还是翻出来重读,又读到了收在小说集里的《通天塔图书馆》,当然,还有最后那篇《分叉小径的花园》。对我而言,旁帝笔下的这个魔法广场,简直就是博尔赫斯笔下的那个神奇迷宫的童话具象。博尔赫斯小说中那种抽象、宇宙性的思考,在旁帝的图画书中用一种视觉化、幻想式的表达,让人感受到类似的“无限性”与“未知的可能”。从画面上看,《长椅乔治》利用层叠的细节与精致的构图,展现出一种动态的、繁复的世界,就像博尔赫斯对“迷宫之迷宫”的想象。它们共同传递出一个核心思想:我们所处的世界是多层次的,而每一层都暗藏着无尽的可能性。

博尔赫斯小说中的那位汉学家艾伯特说:“小径分岔的花园是一个庞大的谜语,或者是寓言故事,谜底是时间;这一隐秘的原因不允许手稿中出现时间这个词。”

而《长椅乔治》也可以看作一个庞大的谜语或寓言故事,虽然它以时间为线索,但如果你回到前环衬页,会发现图画里钟楼上的时钟没有指针(时间被抹去);虽然书中标示了一日中的很多时间点,但从来没有交待这到底是哪一天!

旁帝可能从小就对“时间”特别着迷,他总是骄傲地介绍自己的父亲是一位来自意大利的“时间分析师”(chrono-analyseur),其实是在庞佩钢铁厂的一个特别岗位,专门负责测量工人完成任务所需的时间,以优化生产流程和效率。我相信,《长椅乔治》的创意肯定有一部分来自旁帝对“时间”的着迷,他在2006年出版的《小精灵的奇妙夜晚》中也有对时间的奇特描述,整个故事发生在“午夜零五分到凌晨零五分之间”。

我无法确定旁帝是否受过博尔赫斯的影响,但你读读小说中对迷宫的想象吧——

“我想象它广阔无比,不仅是一些八角凉亭和通幽曲径,而是由河川、省份和王国组成……我想象出一个由迷宫组成的迷宫,一个错综复杂、生生不息的迷宫,包罗过去和将来,在某种意义上甚至牵涉到别的星球。”

而实际上,小说中揭秘的迷宫其实“就是那部杂乱无章的小说”(托称是清朝一位隐退的云南总督彭㝡所写),创作者

“认为时间有无数系列,背离的、汇合的和平行的时间织成一张不断增长、错综复杂的网。由互相靠拢、分歧、交错或者永远互不干扰的时间织成的网络包含了所有的可能性。在大部分时间里,我们并不存在;在某些时间,有你而没有我;在另一些时间,有我而没有你;再有一些时间,你我都存在。”

——这似乎是《长椅乔治》最好的哲学注释。

当然,这也许纯属巧合:一篇写于1941年的短篇小说,一本自写自画于60年后的图画书,碰巧主题相似罢了。小说情节本身很古怪,主人公余准是彭㝡的后人,同时也是第一次世界大战期间的一个德国间谍,他本来非常感激汉学家艾伯特(Albert)对其祖先的研究和毫无保留的解谜分享。但是,为了及时向德军告知英军炮兵阵地的所在地——法国北部城市阿尔贝(Albert),他不得不枪杀了对方,并让自己被逮捕,以便通过谋杀的新闻报道传递消息给总部——因为汉学家的姓氏与那座城市的名字恰好一样(只是在法语和英语中的发音不同)!好吧,真是令人绝望的巧合。

不过,等等,长椅乔治所在的魔法广场叫什么?阿尔贝·方圆广场(Albert-Duronquarré),又一个“Albert”,未免太巧了!难道真的纯属巧合?

阿甲 写于2025年2月15日北京