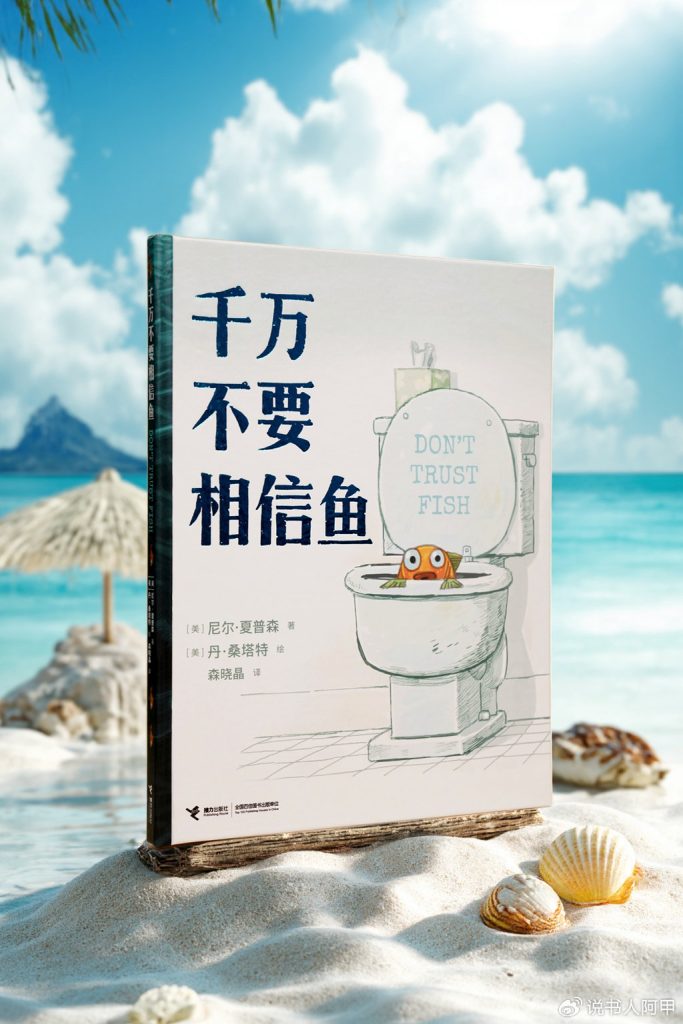

在这个信息爆炸到各种说法满天飞的时代,如果有人很笃定地对你说“千万不要相信X”,你会选择相信,还是不信?你是否有过这样的困扰:当你开始倾向于选择相信X或Y时,可能很快就有“反转”,然后是“反转的反转”,跟着是“反转的反转的反转”……所以,对于这本新鲜出炉的绘本《千万不要相信鱼》,你到底是信还是不信?

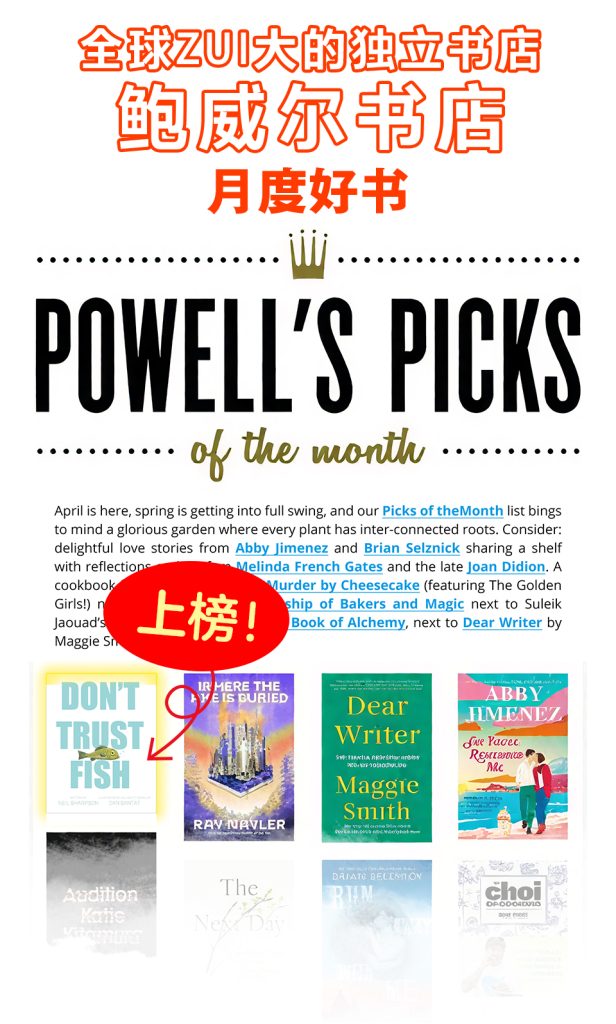

我有幸在这本书全球正式发行之前就读到了它的电子版,有趣的是,在预告的正式发行日2025年4月8日(愚人节后第七天)之前,此书已撩起了相当惹人瞩目的波澜,凭借其独特的幽默风格和惊人的故事反转,已经获得了大量的预评,从普通读者到专业媒体,所有评论都充满了热情和期待。大家感叹于此书的创新性和颠覆性,尤其是“不可靠叙事者”带来的黑色幽默,但更进一层的是,文图作者还将科普教育和信息辨识能力相关的通识教育巧妙融入其中,似乎大大拓展了貌似单纯的图画书世界的疆域。这样一本有可能带来全新阅读体验的新派绘本,自然会让发烧友们翘首以盼。

重量级的创作组合

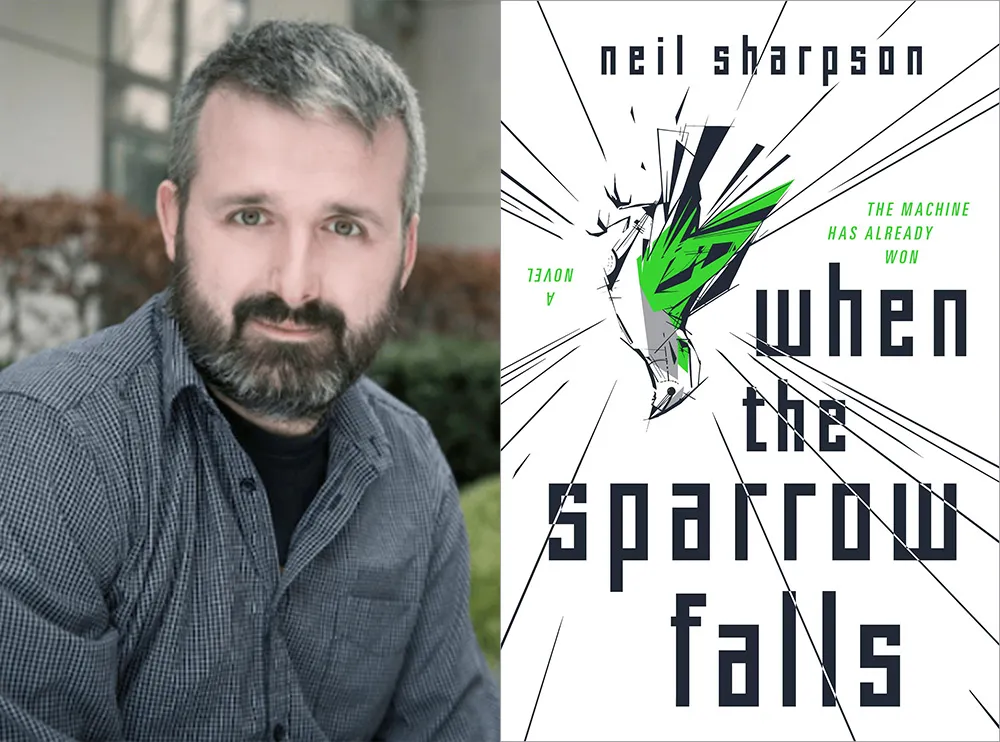

这本书的文字作者尼尔·夏普森(NEIL SHARPSON,1983-)在童书界是新手,这是他创作的第一本绘本,但他在面向成年读者的戏剧、小说领域,尤其是科幻小说领域是一位高手,获得过多项爱尔兰和国际大奖。而且,他从2012年就开始相当高产地写博客(unshavedmouse.com),主要聚焦于动漫与电影的评论,可见他对视觉叙事的浓厚兴趣。另外,他与妻子育有两个孩子,也是常常给孩子读书的爸爸,当然与孩子们一起读过了不少绘本。从他所写的绘本故事中,可以看到他多方面的积累。

而担纲插画的丹·桑塔特(DAN SANTAT,1975-)就更厉害了,这位泰裔艺术家在童书界出道已超过20年,名下有100多本绘本、图像小说和插图童书,以《小白找朋友》(The Adventures of Beekle: The Unimaginary Friend)斩获2015年凯迪克金奖,又以图像小说《第一次的每件事》(A First Time for Everything)斩获2023年国家图书奖青少年文学奖。他的插画风格极具表现力,色彩鲜明、线条夸张,富有动感和节奏感,更为动人的是图像叙事中细腻的情感呈现,这让他在深受读者喜爱的同时,也获得了专业界的高度认可。另外,桑塔特也是一位爱孩子、懂孩子的爸爸,他的金奖作品中那个想象玩伴“小白”(Beekle)的名字,正是他儿子的创意,这位爸爸施展了极富创意和幽默感的延伸。

在《千万不要相信鱼》中,两位创作者(兼爸爸)的幽默特质无疑是其成功的关键所在。书中的幽默并非单纯的嬉笑,而是通过巧妙的文字与插画,营造了一种既富有教育意义,又令人捧腹的阅读体验。尤其是桑塔特的插画,用夸张的色彩和形象展现了鱼类世界的荒谬,既增强了故事的娱乐性,又加深了文本的幽默效果。

从“科普”到“侦探+科幻”的奇妙反转

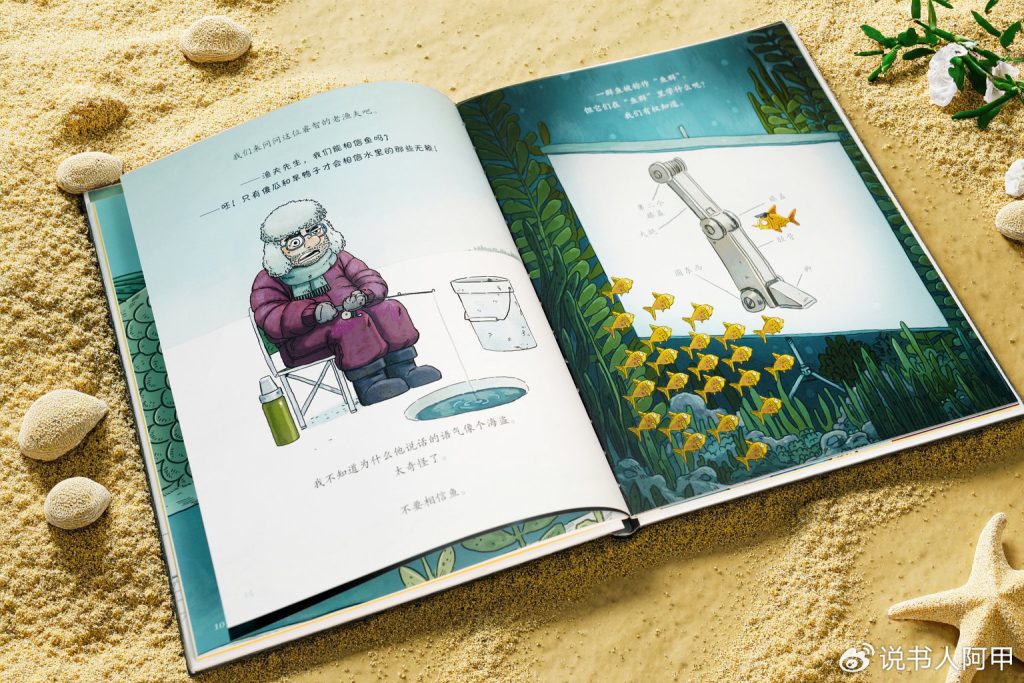

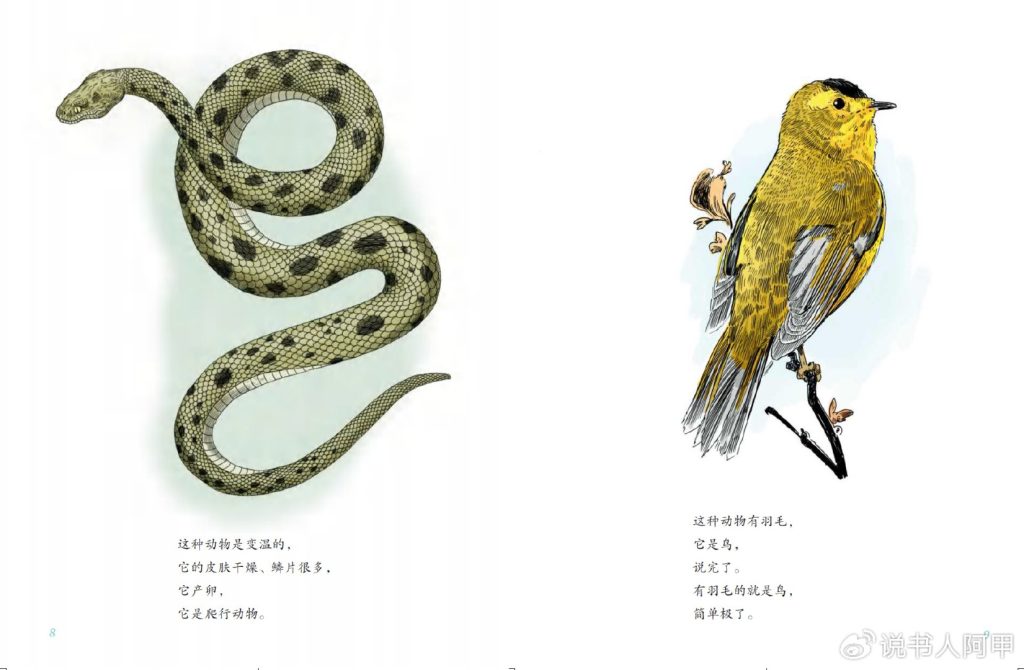

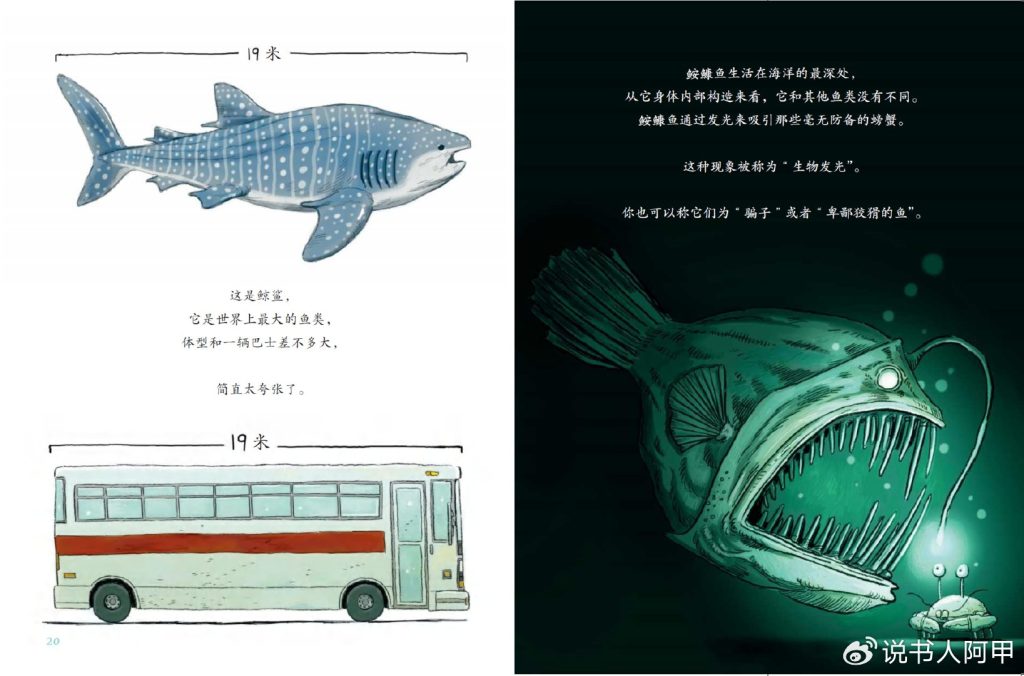

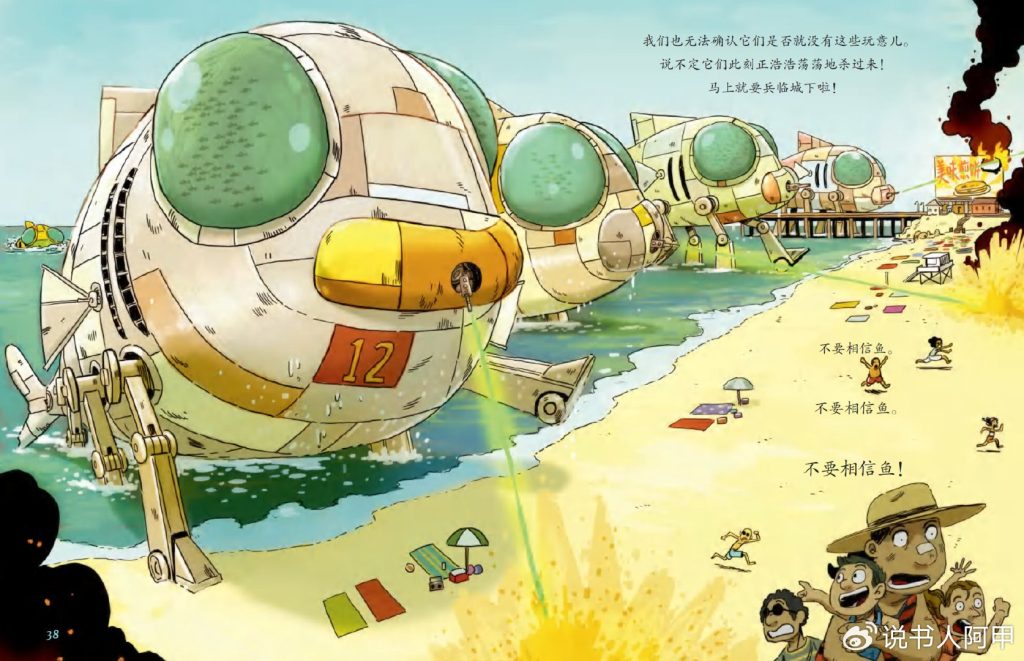

我相信,这本书对态度严谨的图书馆员来说,可能是一个棘手的难题——到底应该把它放上哪一个类别的书架?乍一看,它似乎是一本典型的 “非虚构类作品”,以一种似是而非(或似非而是)的方式进行生物科普,先严肃介绍哺乳动物、爬行动物、鸟类,然后看来很自然过渡到了海洋生物,但当鱼出现时,其严肃基调(连插画的色彩)毫无征兆地陡然一变,逐步向科幻、神秘、侦探,甚至犯罪故事转变!而且,读者不断接收到缠杂于其间的“不要相信鱼、不要相信鱼、不要相信鱼……”,重复且加强的喊话。根据“谎话重复千遍即为真理”的信息传播通则,读者看来是非信不可了。

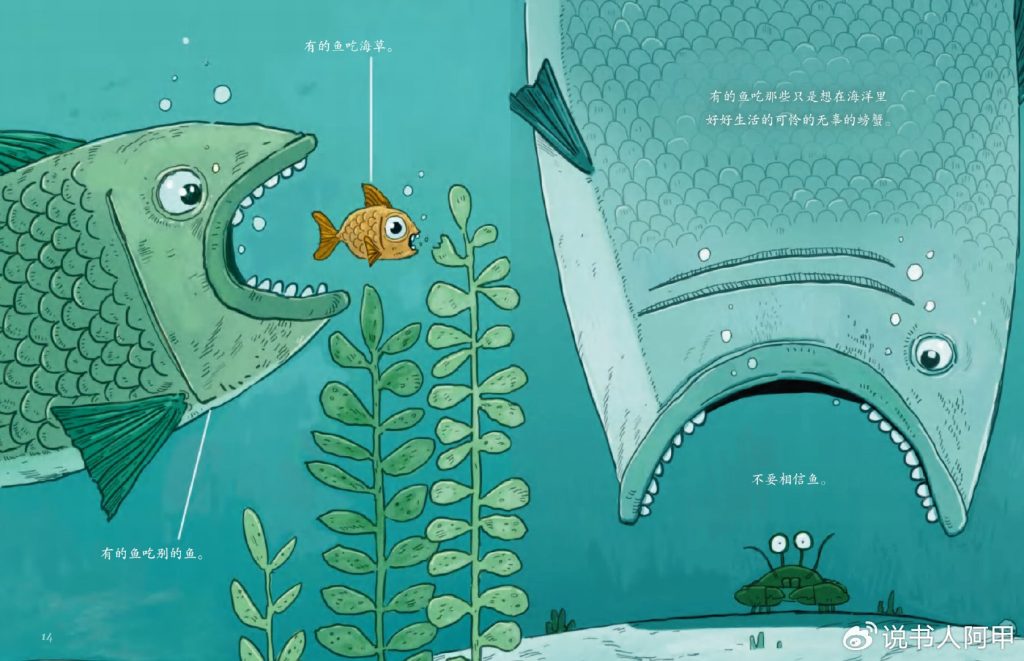

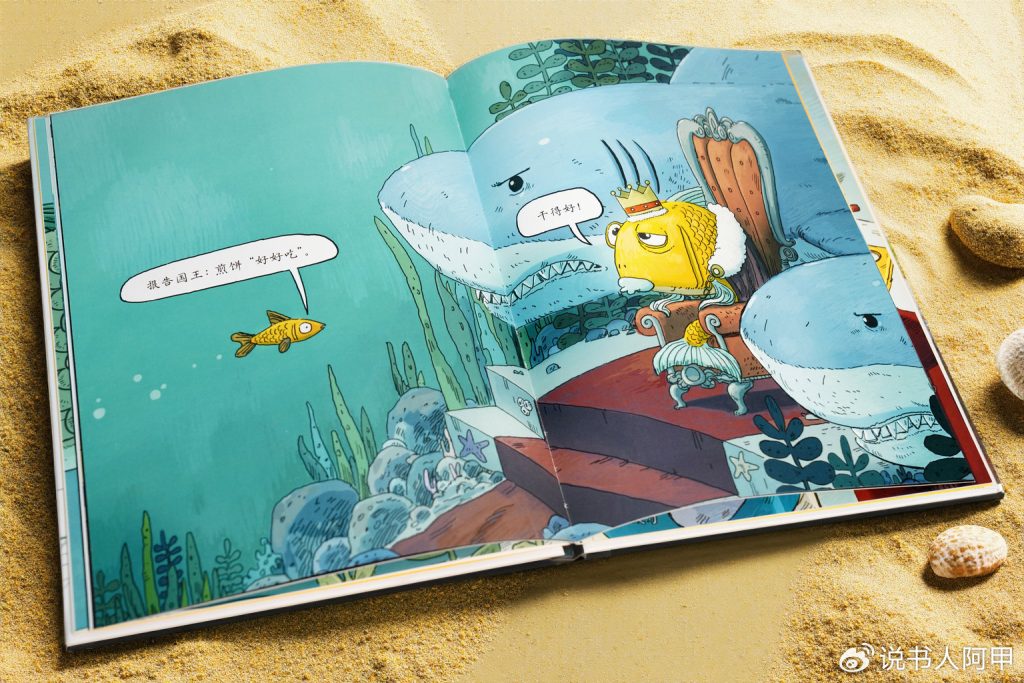

故事里隐藏的讲述者,一开始扮演生物学专家的身份,但又似乎是一个天真、无辜、可爱的海洋生灵(细心的读者需要用破案的态度,在连续的画面中找到这个家伙),它一本正经地讲述“不要相信鱼”的故事。在故事里,鱼类似乎被赋予了各种不值得信任的特质,它们是潜伏在我们周围的“敌人”,背后藏匿着无数的秘密和阴谋。我们甚至在普通的金鱼缸和抽水马桶底下发现了一个巨大的、无所不至的“间谍网络”,看到一个令人惊叹的鱼类社会,鱼儿们在“学校”里钻研人类的身体结构,并发现了人类迷恋馅饼的“惊天大秘密”!关于“不要相信鱼”最令人信服的例证是:“船总在海上沉没,却从不会在陆地上沉没”——是不是有点细思极恐?!

就这样,通过不间断的打趣和荒诞叙述,不仅让读者进入了一个信息不对称的世界,还让读者产生了疑虑:是否每个看似“无害”的鱼类背后都隐藏着深不可测的危险?这种疑惑感,随着故事的推进逐渐深化,最终带领读者从传统的儿童读物跳跃到一种完全出人意料的、充满黑色幽默的科幻冒险。

“不可靠的叙事者”重构新牌理

《千万不要相信鱼》的核心特点之一,就是它采用了“不可靠叙述者”的手法,基本上不按惯常的牌理出牌。这让我忍不住想到乔恩·克拉森获得凯迪克与格林纳威双料大奖的《这不是我的帽子》,书中那只小鱼的自说自话,结合画面中满不是那么回事儿的叙事,文图的巨大差异产生了强烈的张力,让好心的读者恨不得要跳进故事里去帮忙、提醒。我不能确定这本书的文图创作者是否受了克拉森的影响,但在那种特有的文图张力方面,两者确实有异曲同工之妙。

这本书从一开始,读者就被引入了一个看似真实却充满虚构的世界。讲述者直接声称“不要相信鱼”,并列举了一系列看似严肃的理由,诸如鱼类的行为不规律、它们的外表欺骗性强、甚至它们居住的环境“水下”让它们能够悄无声息地“潜伏”在我们身边。正是通过这种不可靠叙述者的设置,夏普森和桑塔特成功地将一个表面上看似严谨的故事转变为充满荒诞和讽刺的幽默作品。

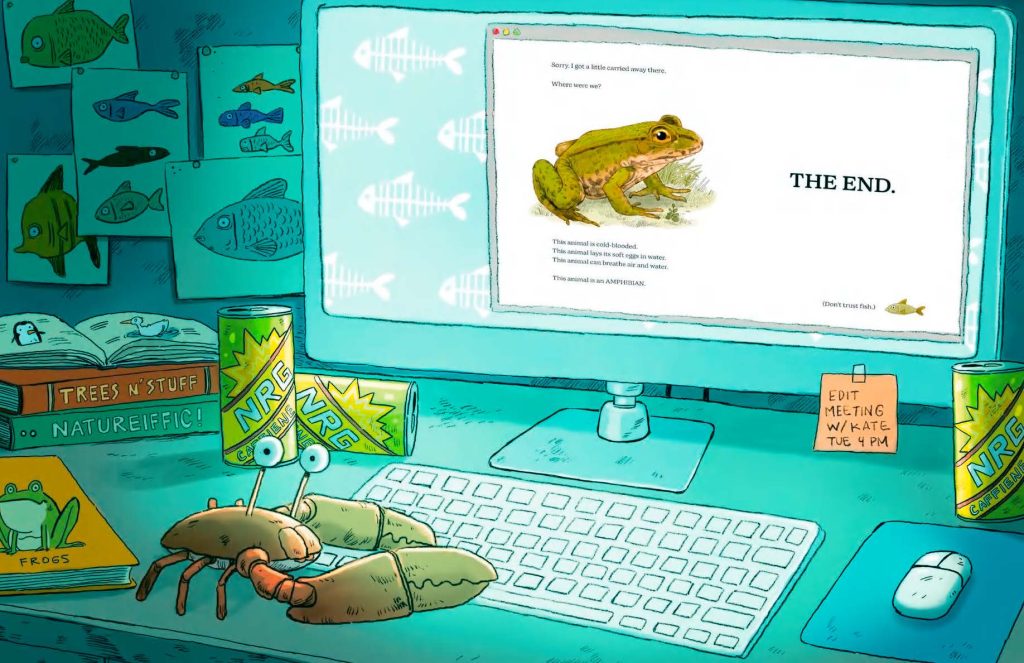

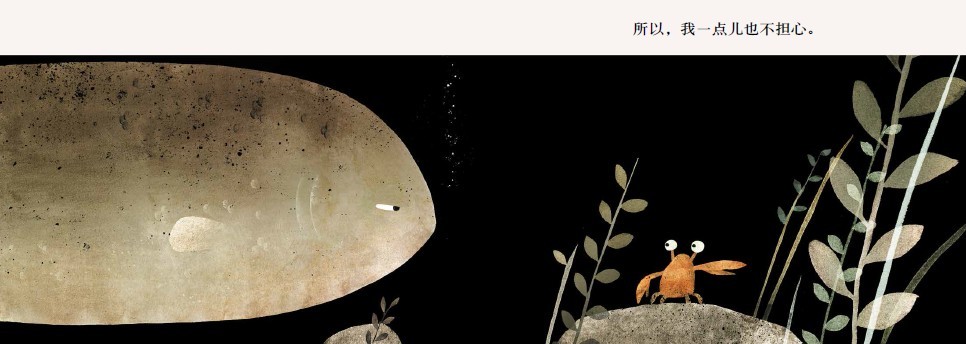

这一点通过插画得到了极大的强化。桑塔特的插画常常是对话与文字内容的延伸与扩展,通过生动、夸张的场景,增强了幽默感。例如,当书中提到某些鱼类的“生物发光”现象时,桑塔特通过绘制深海鱼发光诱捕猎物的场景,将这一行为呈现得既恐怖又滑稽,极大地增强了故事的趣味性与荒诞感。实际上,最逗的还是那只被诱捕的小螃蟹(碰巧,克拉森也画了一只不安于旁观的小螃蟹),多么无辜、多么脆弱……但等你翻到最后,可能会有完全不同的感受!

然而,尽管故事的基调极其幽默,背后却隐约透露出一种对信息不对称和盲目信任的讽刺。故事通过对“鱼类阴谋”的夸张描绘,实际上可能是对我们现代社会中过度信息化、虚假信息传播和“有图有真相”思维的批判。在互联网时代,特别是AI技术的崛起,图文信息的可靠性常常被质疑,书中的“鱼类”正是这一点的象征——它们看似真实,但背后却充满了不确定性,甚至隐含着虚假和欺骗。

恰如我们老祖宗传下的智慧箴言,“尽信书不如无书”,在这个年代,大概“尽信图不如无图”。若继续推演,也可以说,尽信图画书,不如无图画书!好吧,这似乎是一本提醒读者“别太相信图画书”的图画书?!

打破常规的批判性思维

我想,这两位创作者采用“不可靠的叙事者”并不是纯粹为了炫技或是搞笑,而是充分利用图画书的独特之处推展可能的边界。图画书的魅力就在于文图之间的互动,而本书巧妙地利用这一点,通过文图关系强化了“信息的不可靠性”。人类跨入AI时代,信息的真实性已经成为一个极为重要的话题,孩子们面临着大量的虚假信息和过度渲染的“事实”,如何辨别信息的真伪,保持冷静的批判性思维,是他们亟待学习和锻炼的能力。

“不可靠的叙述者”是一个非常有效的叙事工具。通过前面貌似严肃的叙述,伴以夸张、荒谬的逻辑,再通过一次次的反转(当然有待读者的细心发现),让探索这本书不仅仅是一次娱乐性的阅读体验,更是一次思维的挑战。在阅读的过程中,书本的权威性被挑战了!“权威性”的失衡使得小读者意识到,任何事物都可以被重新解构和审视,这种反思式的幽默正是本书的一大魅力所在。

与孩子们通常要学习的教材不同,图画书最大的魅力就是“没有标准答案”,每个人都可以对作品有不同的看法。这恰如“生活本没有标准答案”那样自然。但通常来说,每本书都还是想在一定程度上说服读者,至少相信故事有可能是“真的”。但《千万不要相信鱼》似乎走得更远,它更像是一堂关于信息辨识与批判性思维的训练课程,甚至在提醒读者:连本书也别太相信!这确实是当今时代很有价值的提醒:不要轻信任何信息,不论它来自何处,甚至是书本。凡事一定要想办法追根溯源,看看是谁说的,依据是什么,为什么会那样说……而这一切,正是通过巧妙的叙事结构、幽默的插画和极富创意的内容,向小读者传递了这一重要的AI时代生存智慧。

不肯轻易收尾的尾声

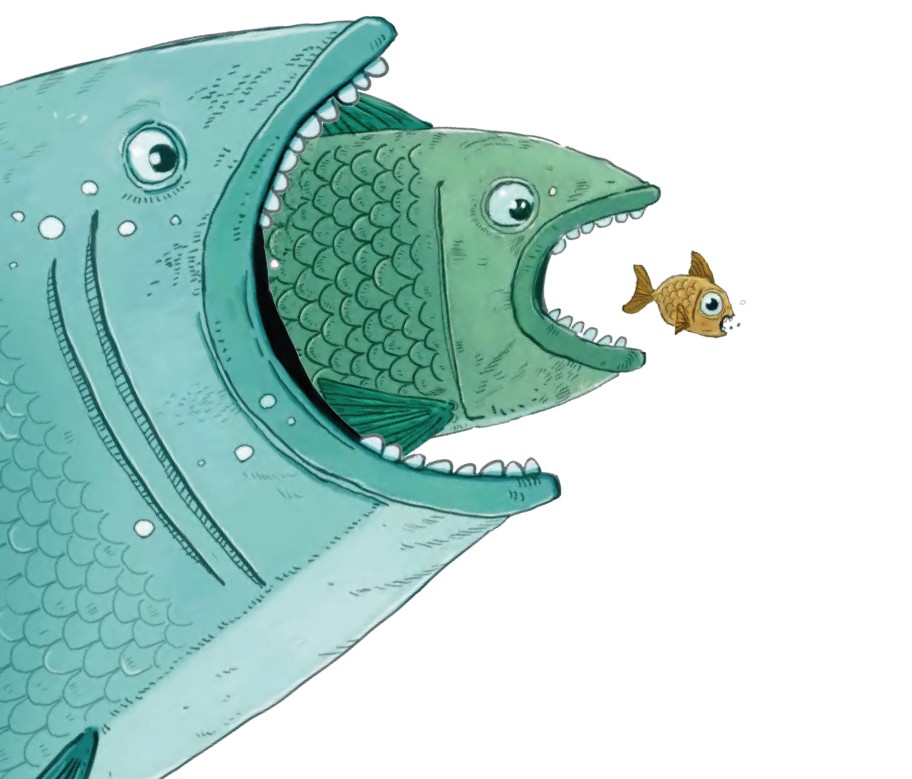

那么,着急的读者可能迫不及待想知道,《千万不要相信鱼》的故事真相到底是什么?——很抱歉,对此我实在不能剧透,这就像不能给侦探小说的读者预先公布“凶手是谁”一样。但我可以透露一个线索,当这部侦探片(哦不对,是图画书)出现“完”或“结束”字样时,也千万别相信,别急着退场或上洗手间,忍一忍吧,看完片末的字幕,因为“凶手”居然藏在彩蛋里!看完彩蛋还别着急走,连献词页里也暗藏玄机,画面中的大鱼吃小鱼是怎么回事?作者献词的对象到底与柯南·道尔有啥关系?

以传统图画书的眼光来看,这的确是一本“怪怪”的书,集合了太多不太常见的元素。但你也可以说,它是一部既有趣又富有教育意义的作品,既适合小读者,也能给大读者带来一些反思。如果你喜欢不按牌理出牌、幽默、富有哲理,且能挠到时代痒处的图画书,那么它无疑是不可错过的选择。

当然,你也不必太相信说书人阿甲……

阿甲 写于2025年愚人节后第三天 北京