古谚有云:“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝。”这三句话画面感极强也颇为风趣,直接戳中了人性中的弱点,本来应该是“人多好办事”,可人多了却常常人浮于事,谁也不愿意吃亏、谁也不想负责,结果往往是把事情办砸。不仅中国民间智慧中有这样的调侃,英文谚语中也有类似的表达——“Too many cooks spoil the broth”直译是“太多的厨师毁了一锅汤”,意译大概是“人多误事”,由此可见人性之相通。

根据这三句话改编的图画书,如今在市面上有很多种,它们都深受上海美术电影制片厂1980年出品的《三个和尚》的影响。那是由阿达导演、包蕾编剧、韩羽担纲造型设计的经典动画片,曾在国内外获奖无数。动画片中的人物按小和尚、高和尚、胖和尚的顺序先后出场,等胖和尚来到引发了“没水喝”的困局,而老鼠碰倒烛台导致大火,三人合力救火后感悟到团结的必要,最终想出协同合作打水的好办法,以“三个和尚有水喝”的结局完美谢幕。我读到的所有图画书版本也都遵循了阿达版动画故事的基本结构。

阿达曾在《从三句话到一部动画片——<三个和尚>》中详细介绍了其作品的来龙去脉,说他是在1979年听到侯宝林的一段相声《和尚》后,结合自己在生活中的观察和感悟,萌生了这个创意,后来委托包蕾写出了脚本。这部动画片没有旁白和对白,只有伴奏音乐,画面采用极简的漫画手法,极尽夸张和幽默地呈现人性之弱点,直指人心,逗人发笑的同时也促人反思。实际上,这并不只是给儿童看的动画片,成人观众的人生经历越丰富,感受会更强烈。

蔡皋改编并绘制的《三个和尚》,既是向阿达等前辈经典创作的致敬,也是一种延续的思考和回应。图画书是一种特殊的文类,不同于通过声光电媒介抵达受众的动画,所以也不宜作为动画故事的复刻,更不是其节选的定格画面。蔡皋用绘制《桃花源的故事》的基本思路重绘了她心目中三个和尚所处的生活环境:宁静的寺庙坐落在一处好山好水的“世外桃源”,山谷中的一片开阔地,庙外有松柏和竹林,还有一畦菜地,和尚除了种地,还要担柴打水,过着自给自足的农耕生活。

不过,与浓墨重彩的《桃花源的故事》不同,《三个和尚》采用了颇有些写意的中国传统水墨画,简化了大部分的细节,甚至连佛像也只有一个大概的轮廓,面目似有似无。但有趣的是,书中有一幅跨页( “三个人的感觉就不一样了。”)却仔细画出了三个和尚的各种日用杂物,连牙刷都没有漏掉!如此富有生活气息,有助于拉近与读者的距离,也可见画家或简或繁的选择是颇有些用意的。比如,画面中有三双布鞋,那当然分别属于三个和尚,但细心的读者会发现,在前一页,胖和尚刚到时还穿着草鞋,而这一页左下角的油灯旁有几件特别的针线工具,像是用来做布鞋的——这到底是哪个和尚的呢?在蔡皋画笔下的寺庙,其实更像是从事农耕生活的三个大孩子的住家,没有方丈也没有家长,他们更像是共同生活在一起的三兄弟!

经典动画片中三个和尚的形象早已深入人心,这离不开漫画大家韩羽入木三分的造型设计。韩羽曾自述这三个角色的设计思路:小和尚“单纯、聪明,可以说还是一个天真未凿的孩童”;高个子和尚设计为“奸刁、工于心计,好占便宜的成年人”;胖和尚设计为“贪婪、憨直的和尚……圆头圆脑,嘴唇肥厚,身躯笨胖”。其实在动画片中,高和尚与胖和尚也有善良纯朴的另一面,但恰恰是他们所谓的“负面”品性更令人印象深刻。我想,动画故事还是更侧重于人性的剖析吧。而蔡皋笔下的三个和尚,完全不会给人留下这样的印象,她只是将他们画成了性格不同的三个普通人,都像是天真朴实的孩子。大概在蔡皋心目中,他们只是有缘住在一个屋檐下的三兄弟吧。

如果我们对照动画片中的情节,高和尚与小和尚一起抬水的环节,他们之间已经开始了各种各样的小算计,上坡下坡的抬法,水桶挂在抬杆上的位置,都在斤斤计较的范围。这的确有很真实的一面,但蔡皋看来很不喜欢这一面,她完全舍弃了这类小鸡肚肠的处理。她笔下的抬水场景就是两人齐心协力的劳作,画面左下方还有两人其乐融融一起诵经的场景,小和尚侧着笑脸仰视高和尚的样子,掩不住发自内心的欣赏和喜爱。这与前面说的那双新布鞋一样,都透露着三个和尚之间亲密融洽的关系,尽管他们也会经历一时没水喝的共同成长过渡期。

同样的世界、同样的事情,人们会选择用不同的心态去看。你可以选择尽可能冷峻地去还原某种真实,还可以再加些夸张的调侃,在富有幽默感的自嘲和讽刺中深刻反思……但还有更多的选择。不同的艺术家会为我们提供看世界的不同的“眼睛”。比如蔡皋带我们重新去“看”那三个和尚的世界,我们更多“看”到他们在享受简朴却安宁的生活,在享受劳动的快乐,尽管清贫却身心健康;我们“看”到他们作为普通人肯定会遇到问题,但他们会从错误中吸取教训,想办法合作、改进,并让生活过得更好。你会发现,蔡皋提供的“眼睛”,能让我们更宽容平和,能从平凡中发现至善的美,而当你以如此豁达的善意去“看”世界时,连老天爷也可能会来帮你。我想,这可能是升级为外婆兼奶奶之后的蔡皋特别想对小孩子说的话,所以你看,她会在重述的《三个和尚》中让老天爷来下雨帮忙灭火!

最后,所有版本的故事都会尝试颠覆“三个和尚没水喝”的所谓宿命。阿达版将寺庙安排在山顶,而水源在山脚,于是三个和尚设计了一个颇为复杂的、可竞争鲁班奖的滑轮装置,从山脚吊起水桶到山顶!从现实可行性的角度看,这可归属科幻范畴,考虑到在那个“科学的春天来了”的大时代背景下,它多少有点大众科普的意味。其他版本有的沿袭了这个方案,有的选择了更为可行的方案,比如三人一起去挑水,一人挑两桶!——有可能是受电影《少林寺》的影响。实际上,每人每天轮流挑水是更简单易行的方案,小学生都知道轮流值日的法子。

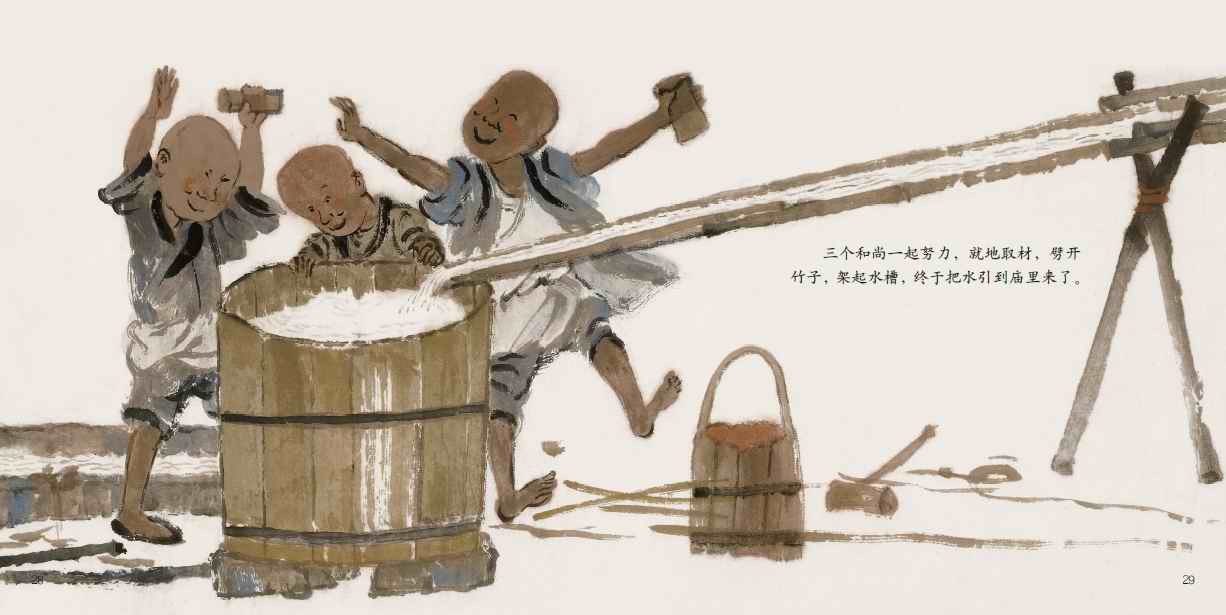

从寓意的角度看,因为要与前面的“不团结、不合作而导致没水喝”的困局产生鲜明对比,所以各种解决方案几乎都刻意凸显了团结与合作的必要。蔡皋版《三个和尚》当然也有类似的思考,不过特别有趣的是,蔡皋完全改变了阿达版故事的环境设计,把寺庙从高高在上的山顶搬到了山谷中的一片开阔地,这是更适合过日子的选择,所以书中从环衬页开始,三个和尚就在忙农活儿了!正因为有这样相对宜居的环境,再加上有庙前现成的一片竹林,三个和尚就很自然地想出了剖竹引水的法子。这并不是什么现代科技,只是“古代劳动人们智慧的结晶”。熟悉蔡皋作品的读者,会从她2001年出版的《桃花源的故事》中,在那个美丽迷人的理想田园中,看到同样的引水装置,而且至少出现了两次!

如此看来,蔡皋版的《三个和尚》,原来是一次天真烂漫、快乐质朴的回归!

阿甲 写于2024年1月22日北京