近读古诗,深感叶嘉莹先生所言,如果不能按照原有的平仄声调来诵读古诗,那么就可能失去了其中一半的美。但是,这样的诵读面临的最大困难是:普通话中没有古汉语中的入声调。所以,她建议在遇到入声字时尽量把它们读成仄声。而入声的发音是短促、结尾有收束的,所以聆听叶嘉莹先生在实际读法上对入声字的处理,通常接近普通话的第四声,但要短促、快速地收住,戛然而止。[参考视频资料:叶嘉莹谈读诵古诗的声调]

不过即使知道了上面的发音原理,另一个麻烦又来了:你怎么知道哪个字在古汉语中发入声呢?当然最为直接的方法就是去查韵书,《广韵》《平水韵》《佩文诗韵》……找到入声字,熟读背诵!——天啊,这是怎样可怕而无聊的工程!我相信没有几个人能坚持做下来,更何况诵读诗歌本来是那么有趣的事情,这样哪里好玩?

我来推荐一种比较容易的方法:就是一首一首地读古诗,留意整理出其中的入声字,慢慢就上口了。先从格律最规范的律绝和律诗读起,初步了解平仄规则就可以揪出很多可疑的入声字。比方说读到“野径云俱黑,江船火独眠”的时候,为了符合“仄仄平平仄,平平仄仄平”,俱需要是平声(一查古音果然是读ju1,第一声,当然这不是入声字),而黑和独必须读成仄声(一查果然两个都是入声字)。用什么工具查?推荐两个工具:《王力古汉语字典》和在线新华字典(查字后再查“汉语字典”)。不过这种方法对于急脾气的人也很困难,那么我推荐下面这种扫荡式的方法。

据《诗韵新编》的介绍,杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字》与《北征》两首古诗的入声韵脚跨遍了我们今天的八个入声韵部。我仔细到诗中查找,发现除了韵脚,这两首诗中的入声字极为丰富,出现了大部分常用入声字。所以,我们如果能按照原有的平仄声调熟读这两首长诗,不是也能快速跨过门槛吗?

《自京赴奉先县咏怀五百字》全诗共500字,入声字121字,约占24%,其中普通话读作平声字的有50字,也就是说用普通话来朗读这首诗,平仄不符达到10%。在这首诗中更为严重的是,韵脚就是入声,假如一首诗连韵脚都不能读准,韵律感的丧失是不言而喻的!

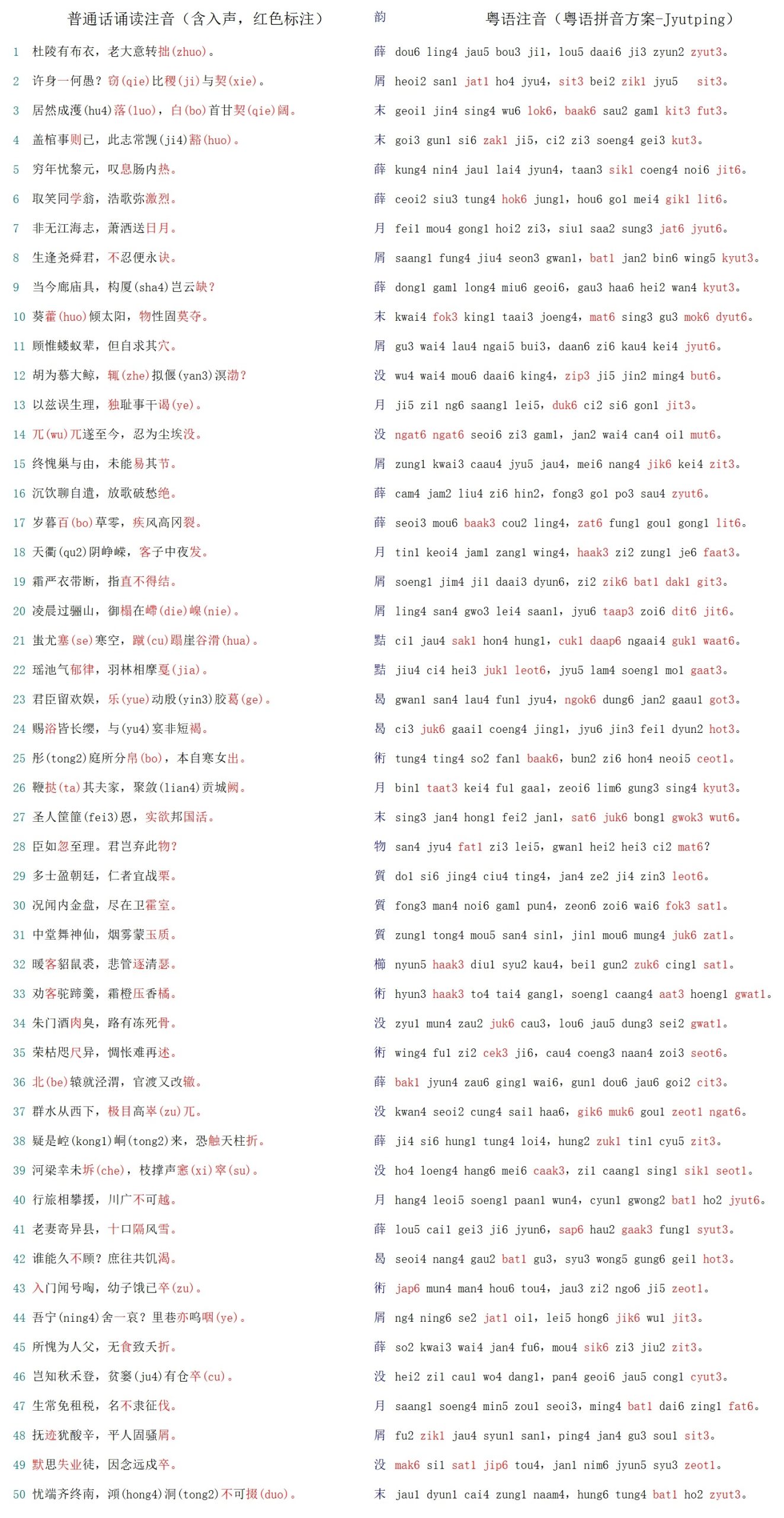

在下面的注音中我用红色标注了入声字,有些在后面的括号内注音,入声字的注音没有声调,因为普通话里没有它们的调子,你必须自己来揣摩。通常可以读作第四声并短促收尾,但有时也未必要读作第四声,可以凭感觉,但短促收尾是必要的。为什么不一定读第四声呢?我主要参考的是粤语的入声调,粤语入声还有细分,分为阴入、中入和阳入,尾音也有合口与不合口的细微差别。比如一(jat1)是阴入收尾不合口,百(baak3)是中入收尾不合口,业(jip6)是阳入收尾合口。所以我推测即使古音的入声字也不都是近似如今的第四声的。

对于诵读古诗,粤语方言是非常棒的辅助工具,我的粤语说得并不好,但借助工具书和网上的参考工具,并依赖说粤语的夫人的帮助,基本上也可用粤语的读音来参照。同时附上这五百字的粤语注音,所据粤语拼音方案主要是在香港和国外通行的,与《广州音字典》中的“广州话拼音方案”在注音符号上不同,但读音大体上是一样的。之所以用香港的粤语拼音方案,是因为在网上有很方便的音频资料,你可以根据此拼音找到标准的读法,记住这个链接就可以了:

http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/sound.php?s=zyut3(红字部分可替换你想查的粤语拼音)

试比较普通话诵读注音与粤语注音,仅就这首诗而言,所有在粤语中读作入声的字恰好在古汉语中也读作入声!(粤语中的入声字拼音规律很明显:结尾都是p、t、k,p要合口,t和k不合口。)我想,这就是为什么用粤语来诵读古诗,抑扬顿挫非常自然的缘故吧。

普通话诵读注音,除了入声字,我还标注了一些不常用的字或多音字,在音之后用数字标注声调,如觊(ji4)读第四声,读作“记”。一个多音字是诗歌中的读音取决于它的意思,不过有时候意思也是有不同理解的,而且可能很难判断孰对孰错。后面我会对这样的一些字尝试解释一下自己的理解。

下面我先根据注音诵读一遍。我读得未必标准,只能大致参考,尤其与粤语部分不标准的百分比更高一些。不过我想有声音示范引路,总比完全摸黑走的好一点,所以在这里我就豁出去了,贻笑方家,献丑,献丑!

【附注说明】

关于这首诗的意思(meaning)方面的讲解与注释,前人之述备矣(当然也有些分歧),这里我要附注的只是这首诗诵读的发音。前人(尤其是古人)很少做这样的工作,偶尔标注“某某反、某某切”也未必能让现代人明白,因为那个“某某”也是读古音的!古人之所以基本不注音,大概是认为读书人理所当然知道的,也或许他们一直有诵读的习惯和传统,师傅带徒弟一路传下来,也就没有必要费此工夫了。

可是,现在的读书人,一直读到博士后也未必有这样的课程。我仔细聆听了南京大学莫砺锋教授的“杜诗研究”课程录音,受益颇丰,那是一个十分扎实厚重的课程,我很遗憾读大学时未能遇到这样的好老师。但即使是对杜诗钻研极深的莫教授也不太关注杜诗诵读的读法,至少对于入声字是持完全放弃的态度,似乎这个问题不太重要。可是你不诵读出来,怎么能体会老杜的“沉郁顿挫”呢?

在讲解或注释这首诗的文本中,《叶嘉莹说杜甫诗》(叶嘉莹)、《杜甫诗歌讲演录》(莫砺锋)、《杜诗详注》(仇兆鳌)是对我帮助最大的。特别值得一提的是,仇(兆鳌)注有多处注音,作为古注本甚是难得。另外,我也参考了钱(谦益)注与朱(鹤龄)注,还有《杜甫诗选评》(葛晓音)和《杜甫诗选》(张忠纲)中的讲解与注音。下面分享我在读音方面的一点笔记,供大家批评:

2

(即第二行,下同,略。)契,这里读(xie入声),仇注音屑,屑也是入声。在这里与稷在一起,是人的名字,舜帝时的两位贤臣。契字还有两种读法,最常见的是契约的契(qi4),还有就是第三行契阔的契(qie入声)。

3

濩,古音有两种读法:huo入声或者hu4去声,现在读huo4去声。上面所列的葛选本与张选本都注音为huo4去声,张选本注释“濩落为叠韵连绵字,犹言落拓”,葛选本注释“濩落:大而无当”。后者的意思出自《庄子》“瓠落无所容”,叶嘉莹、莫砺锋也是如此解释的,仇注与朱注也是这么注释的。所以,我也倾向于“濩落”就是“瓠落”的意思。既然这样,“濩”就应该跟着“瓠”读成hu4去声而不是huo4去声。就算是要读huo,也应该是入声而不是去声,因为后面的落在这里也读入声,这样才能成为叠韵连绵。

20

这一行中的“过”字我没有特别注音是因为没有把握。叶嘉莹先生曾在《与古诗交朋友》中特别强调:古诗中的过字如果是动词,应该读作平声guo1,如“有约不来过夜半”。但是我查遍手头的工具也没有支持这个说法的依据。而且在同一本书的录音中叶先生将“轻舟已过万重山”中的过也读作了去声。所以这个问题暂时存疑。

这一行中的嵽嵲是少见的词,古音是两个入声,现读作“叠涅”,仇注说是“山高貌”,叶嘉莹说这里的用字很妙,因为这两个字看上去丑怪,笔画组合起来很可怕,隐约在说皇帝此时躲在骊山里不是什么好事。这种说法很好玩。

21

塞,读(se入声),仇注:先则切。这个字常见,少有人注解。在这里应该是“充塞(se4)”的意思,但古音读入声,就是说寒空中弥漫着雾气,蚩尤是雾的代称。顺便一提,钱注说这里“借蚩尤以喻兵象也”,因为这首诗正写于天宝十四年(755年)十一月初,当月安禄山起兵造反了。莫砺锋教授认为,钱注此处“求之过深”,因为虽然当时安禄山已经开始叛乱,但消息还没有传开,唐玄宗也不相信,否则也不会还在骊山逍遥自在。所以这是杜甫也不知道,更不可能“喻兵象”。我认为,这里钱注是没有机会展开来讲,乍一看逻辑确实有问题,但细推当时的政局,恐怕对叛乱消息反应最迟钝的就是已经昏庸透顶的玄宗了,安禄山造反以前早已有了传言,有的很可能还是杨国忠为了逼反安禄山而造的谣。杜甫当时很可能听到了传言,对天朝的稳固也有自己的担忧,诗中“天衢阴峥嵘”、“蚩尤塞寒空”、“恐触天柱折”、“枝撑声窸窣”,都让后人忍不住往这个方向遐想。因此在这个问题上,我认为钱注还是很有启发的。

23

殷,读(yin3上声),仇注:音隐。叶嘉莹先生解释说,《诗经》中有“殷其雷”的一篇,“殷”指很响的意思;莫砺锋教授解释说,出自司马相如的《上林赋》,其中有“殷动天地”,这个“殷”就是震。

24

与,读(yu4去声),来自仇注。应该是:与会、参与的意思。

26

敛,读(lian4去声),来自仇注。聚敛的敛,普通话读第三声,古音有读上声也有读去声的,但去声似乎是另外的意思,比如通装殓的殓字。为什么这里仇注为去声?我暂时也不明白,先存疑吧。

33

忍不住想说,“霜橙压香橘”的“橘”与“路有冻死骨”的“骨”在粤语中的发音竟然是一摸一样的!纯属巧合吗?

44

宁,(ning4去声),岂能、哪能、怎么能;宁可。叶嘉莹先生解释“吾宁舍一哀”结合前后,可以有两种解释:我岂能放下自己的悲哀(因为幼子死了);我宁可放下我自己的悲哀(因为里巷中还有多少人家的人也饿死了)。

46

仓卒,同“仓猝”,“卒”读作“猝”。窭(ju4),贫苦的意思。

50 澒洞,普通话读(hong4

tong2),粤语读(hung6

tung4),工具书中都有专门的词条。张忠纲注解:绵延,弥漫。叶嘉莹讲解:无边无际、茫茫一片的样子。莫砺锋讲解:广漠无边的意思。仇注引《淮南子》:未有天地,鸿濛澒洞。钱注引许慎注淮南子:澒,读作项羽之项;洞,读作同游之同。以钱谦益这样的大学问家,本来注解都是极简约的,注音更是罕见,这里来注音,是否也感到读起来困难呢?有趣的是,古音的项一样是读成普通话读(hong4),而粤语也读(hung6)。

掇,普通话读(duo1),拾掇、整理、收拾的意思。古音为入声。

阿甲 于2011年1月2日夜整理告一段落

【附几篇初学心得】